週末、仕事でヤンゴンへ出張した。

パアンでは毎日が油に浸したカレン料理ばかりで食傷気味だったのが、ヤンゴンでは寿司、蕎麦、ハンバーガー、なんでも好きなものが食べられるのが地味にうれしい。

仕事が終わったあと、ホテルの近くにあったスーレーパゴダへ行ってみた。スーレーパゴダは、シュエダゴンパゴダと並び、ヤンゴン市街地を代表する二大パゴダである。そうは言っても、規模や面白さではシュエダゴンパゴダが圧勝。スーレーパゴダは商業の中心地にあるためシンボルとして有名なのである。実は前回の訪問時にスーレーパゴダに寄ろうとしたら通訳さんが「足が熱いし、大したことないから行かなくていいョ」と言ってスルーされてしまっていたのだ。

このパゴダ、商業地区の中心にある円形のロータリーの中にあるのだ。その周囲は店舗がぐるりと取り巻いている。その店舗も、仏像や仏具、土産物などを扱っているわけではなく、Tシャツや時計、ケータイショップというようなお寺とは無関係なお店ばかりである。

入場料は3ドル。ほかに、入口付近に履物の預かり所があるので預けるなら心付けが必要だ。出口は四方にあるから、通り抜けて反対側から出るつもりなら履物は預けずに持ってゆけばよい。

円形の敷地の中心に大きな仏塔があるため、歩ける場所はドーナツ状になっていて狭い。

このときはたまたま床の張り替え工事をしていたので、さらに歩ける場所が少なく狭く感じた。

仏塔の周りには所狭しといろいろな仏像が並んでいる。

食べ物の神様発見。

クジャクは太陽、ウサギは月を表現していいるといい、この神様を信仰すると、食べ物に困らないという。

八曜日の守り本尊も仏塔の八方にある。

仏塔とペアに建てられる石柱。

そのてっぺんには、ヒンダー(鳥)がいる。

石柱から下がっている円柱状のものは、タコンというもので、成功をもたらす飾り。日本でいうと、こいのぼりみたいな位置づけのものだという。

この石柱はどうやら「タコンタイ」というものらしい。「タコンを取付ける柱」みたいな意味。

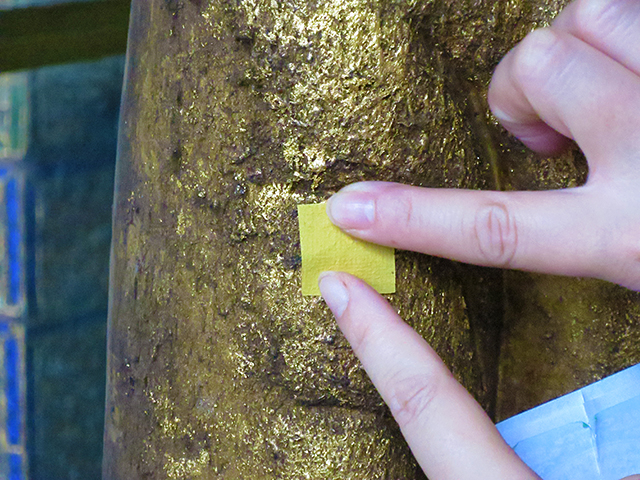

金箔売り場があった。ここで金箔を購入して、自分の守り本尊に貼る。定価などがあるのかよくわからないが、300~500円くらい寄進すればよい。

金箔を自分の守り本尊に貼り付ける。

仏像は思ったよりもごつごつしているし、金箔はとても薄いのでなかなか思ったようには貼れない。風ではがれそう。

これは仏塔へ金箔を寄付するときに使う索道。

きょうは動いていなかった。

小さなロープウエイが仏塔の上部へ動いてゆき、上で担当者が金箔を受け取るという仕組み。

たぶん金箔は使われることなく、売り場へ戻されるんだろうな。

ミャンマーだるまらしきものがあった。

ミャンマーだるまは、インドの高僧、達磨大師のことではない。なにか別のものだ。男女がありペアで飾られ、七転び八起きのシンボルとされるラッキーアイテムだ。神様という感じではないので、日本でいえば、招き猫とか三猿などに近いものかもしれない。

鐘つき柱は装飾がゴージャスだ。

ドーナツ状の通路の外側にもいろいろな仏像や、高僧の像が展示されている。

これは、ボーミンガウンというナッの修験者。普段は片膝をたててタバコをふかすテキ屋スタイルで表現されることが多い。ナッ修験者の中のトリックスター的な存在であり、当サイトでは「おっさん」と呼んでいる。

ポーポーアウンという修験者。

ボーミンガウンと一緒に展示されていることが多いような気がする。

よくわからないが、やはり高僧のひとりらしい。ウチワが置いてあるが、これであおいでから礼拝するとよいという。

サクラタワーの最上階のレストランからみた夜のスーレーパゴダ。

ヤンゴンの有名パゴダは夜間にライトアップされるので、昼間以上にまばゆく金色に輝く。

注意事項

ここ数年、スーレーパゴダの周辺で日本語や英語で話しかけてくるミャンマー人がいて、ヤンゴン川対岸のダラ地区を無料でガイドすると持ちかけてくる。話に乗ってガイドを頼むと身ぐるみ剥がされる非常に危険な詐欺(というかほぼ強盗)なので、絶対についていかないようにしよう。実際、日本大使館にかなりの数の被害届が出ており、泣き寝入りも含めたら毎日のように事件が発生していると思われる。

残念なことだが、基本的にヤンゴンのダウンタウン(スーレーパゴダ周辺)で向こうから話しかけてくるミャンマー人はすべて無視したほうがいいと思う。

(2014年06月20日訪問)