ミャインカレイ村で見かけたステキな山門。

日本の基準で言えば、一間一戸楼門と言っていいものだろう。

小さな丘があり、その上にパゴダがあるようだ。

オートバイを停めて参詣しようとしたら、お坊さんが声を掛けてきた。

「ここは、ウチの僧院のパゴダだよ。見たいなら案内するよ。」

お坊さんと一緒に、丘に登る。

「ここ、サンダルを脱ぐの?」

「まだ脱がなくていいよ」

途中にライオンとお坊さんの行列。

丘の頂上にまた門があった。

「ここ、サンダル脱ぐの?」

「まだ脱がなくていいよ」

結局、パゴダの犬走りのところまでサンダル履きで移動したのだった。

外国人なのでお坊さんが気を使ってくれたのかな。

境内にあった聖人紹介所。

人気のあるお坊さんを5人祀ってある。

このお堂のお坊さんは、いずれ全部覚えたいものだ

上に名前が書いてあるので、ミャンマー人に読んでもらった。

これはヤッカンセンタンセヤド。「セヤド」は「老師」のように訳せばいいので、「ヤッカン山の老師」のような意味。とても頭の良いお坊さんだったそうで、頭が良くなりたいときに願掛けするという。

よく見る、白いお坊さん「ポーポーアゥン」。

私は勝手に「白のガンダルフ」と呼んでいる。

おっさんこと、ボーミンガウンの師という。

おっさん、こと、ボーミンガウン。

彼の最期は死んだのではなく、消えたといわれるている。そのためいまでもときどき出現することがあるという。消えたとされる場所に行くと会えるとか、少年のころの姿のまま現れることがあるとか、第二次大戦中に収容所に現れて、修行者を助けたこともあるという。

彼が(幽霊になって)何度も現れるのは彼が羅漢にならなかったからだという。

日本でいうと天海僧正的なお坊さんか。

ミスタースポックか?

「ウーコータウタニャ」と書かれているが詳細は不明。パーリ語である。

「ヤッテイジィウティラ」

「ヤッテイ」とは菜食の修行者の称号だという。

「菜食の修行者のティラ師」のような意味か。菜食を続けいつまでも若々しかったという。

横に別の堂がある。

中にシンティワリというお坊さん。この人は別格なのか。釈迦の二番弟子でとても人気のあった修行者だったためいつもたくさんの喜捨を集めていたが、釈迦よりも先に亡くなった。

彼の死後、釈迦の寺に信徒団体が訪ねてきて、食事が足らなくなってしまった。弟子たちがシンティワリのウチワを持って托鉢に回ったところ、すぐに必要な寄進が集まったという伝説が語られている。

そのためか、必ずウチワを持って托鉢する姿で表現されている。

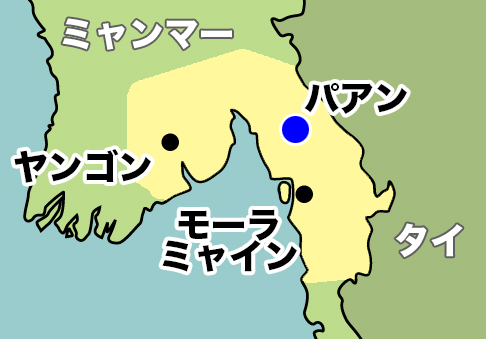

丘の上からはサルウイン川、そして対岸のパアン市街がすぐそこに見える。

「むかしあのあたりで、日本軍とイギリス軍が戦ったんだよ」

お坊さんが指さして教えてくれた。

タイ方面から侵攻してくる日本軍に対して、イギリス軍がこのサルウィン川を防衛線としたであろうことは想像に難くない。

おそらく、この川を挟んで攻防があったのだろう。

ただし、アウンサン将軍がサルウィン川を渡河したのは、ここから20kmほど上流のカッパリ村という場所だといわれている。

鐘つき柱と石柱。

タコンタイ(石柱)の上のシンボルはオシドリだった。

パゴダの裏側に作りかけのようなお堂があった。

中にあったのは、五比丘への説法の場面。

他にもサルウィン川のほうに仏像やパゴダがある。

「あっちにおりて行っていい?」

「いいけど、オレもう帰るから好きに見て」

すべての堂、すべての仏塔をあまりにも細かく見学したため、お坊さんはあきれて戻っていってしまったのであった。

川べりにあった小さなパゴダ。

近くには、シンウーパゴ堂。

一通り堂宇を見て、山門のほうへ戻ってきた。

実はこの寺に入るとき、お坊さんに促されてすぐに丘に登ったのだが、どちらかというとこの山門の横の堂のほうが気になったのだ。

内部には鮮やかな服を着た金色の人たちが祭られていた。

ナッ神と思うが、いままでに見たことがないタイプ。

服装も特殊だと思う。

のぞき込んで写真を撮っていたら、仏像の裏からニワトリが飛び出してきて、えらくびっくりした。

野良のニワトリがこの仏像の裏側に巣を作って、卵を抱いていたのだった。

3柱の中央の神。梵天か。

右側の紙。刀に手を当てている。

眷族のトラがすっごくかわいい。

右側のお堂の中にいた鬼。

怖すぎる。

映画『ノスフェラトウ』の吸血鬼か?

この目つき、牙のようなものがあることから、この世の者でないことは間違いない。

カレン族の衣裳を着ているのがおどろおどろしさを倍増させている。

お坊さん、案内ありがとうございました。

お布施すればよかったかな。

(2014年07月26日訪問)