江戸時代の東海道は、名古屋の宮宿(熱田宿)から三重の桑名宿までは船旅が一般的だった。あるいは海上が荒れぎみのときは内陸の愛西市佐屋宿から木曽川の分流、佐屋川を下ってやはり桑名宿に上陸した。

桑名は伊勢方面への玄関口だったのだ。

上陸地点は桑名城の縄張りのすぐ外側で、城郭の櫓が港のシンボルでもあった。

渡し舟が着くその防波堤の突端にあったとされるのが

明治期に描かれた七里の渡しの浮世絵。

これが現在の風景。

櫓の場所が堤防の内側になったため、ちょっと風景はちがってしまっているが、概ね同じような姿で復元されている。

ただしこれは城郭を復元したというのではなく、近隣の堤防の開閉を管理するための施設で、景観を守るために城風に立てられたビルである。

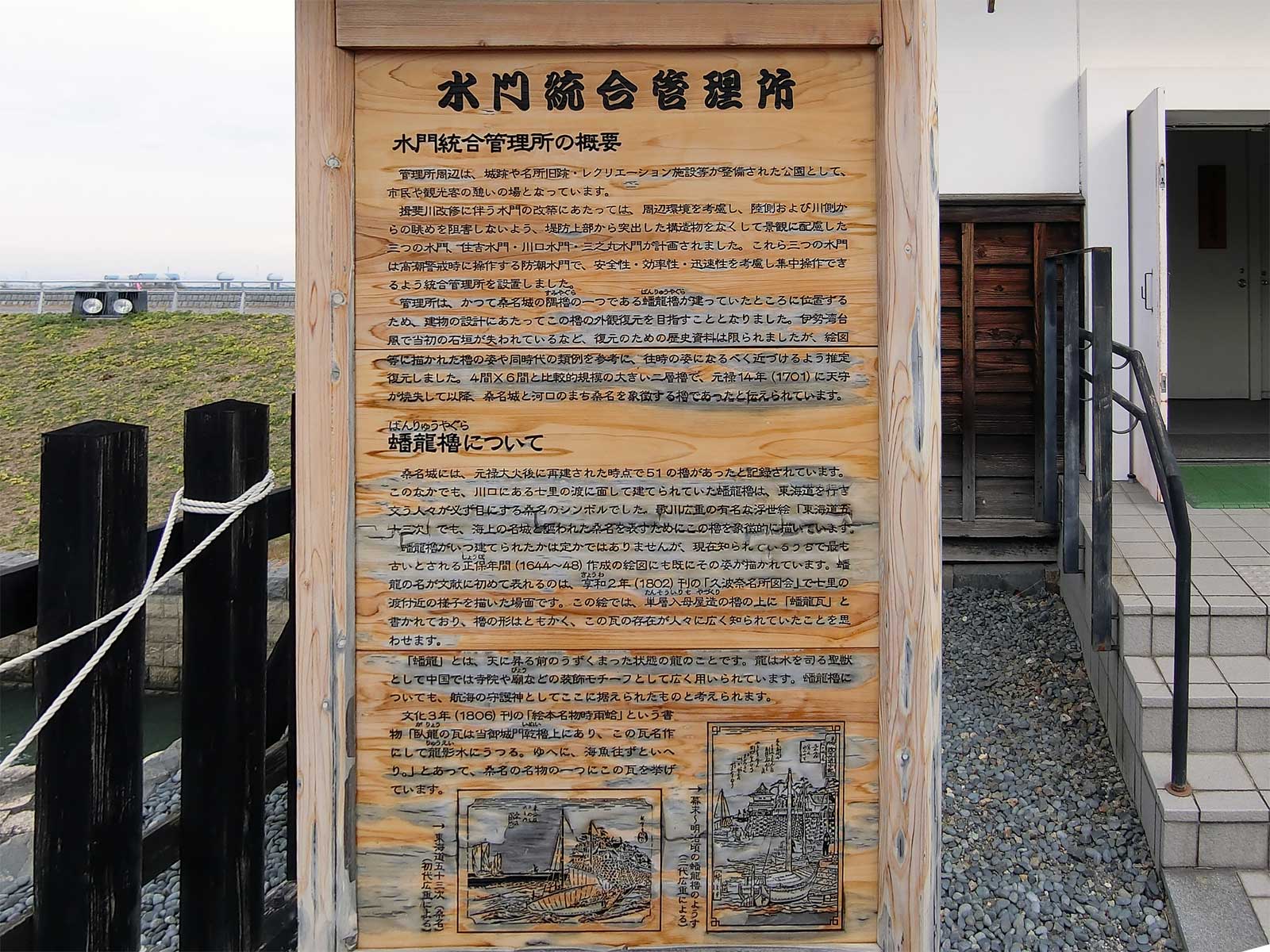

櫓の案内図。

木に印刷するのどうなんだ? 雨風ですぐ読めなくなりそう。

建物の内部は1階が水門管理室、2階が資料展示室になっている。

窓はあるけれど別に2階から見てもあまり景色は変わらない。

(2024年12月13日訪問)