桑名は紀伊半島や関西方面へ向かうときよく通るのだが、あえてその辺りにとどまって観光したことがなかった。きょうは和歌山へ向かう旅なのだが、途中の三重県で時間を使うつもりだ。

最初に訪れたのは桑名城跡。城跡を観るつもりではなくて、東海道の七里の渡しの跡を観るためなのだが、都合のよい駐車場が桑名城の有料駐車場だったのだ。

観光向けのすごい文化財やショッピングゾーンがあるわけでもないから駐車場はガラガラ。これ、人を雇って料金を徴収しても人件費にもならないでしょ?

オフシーズンは無料開放すれば近所のママさんが子どもを遊ばせに来れるんじゃないの? もったいない。

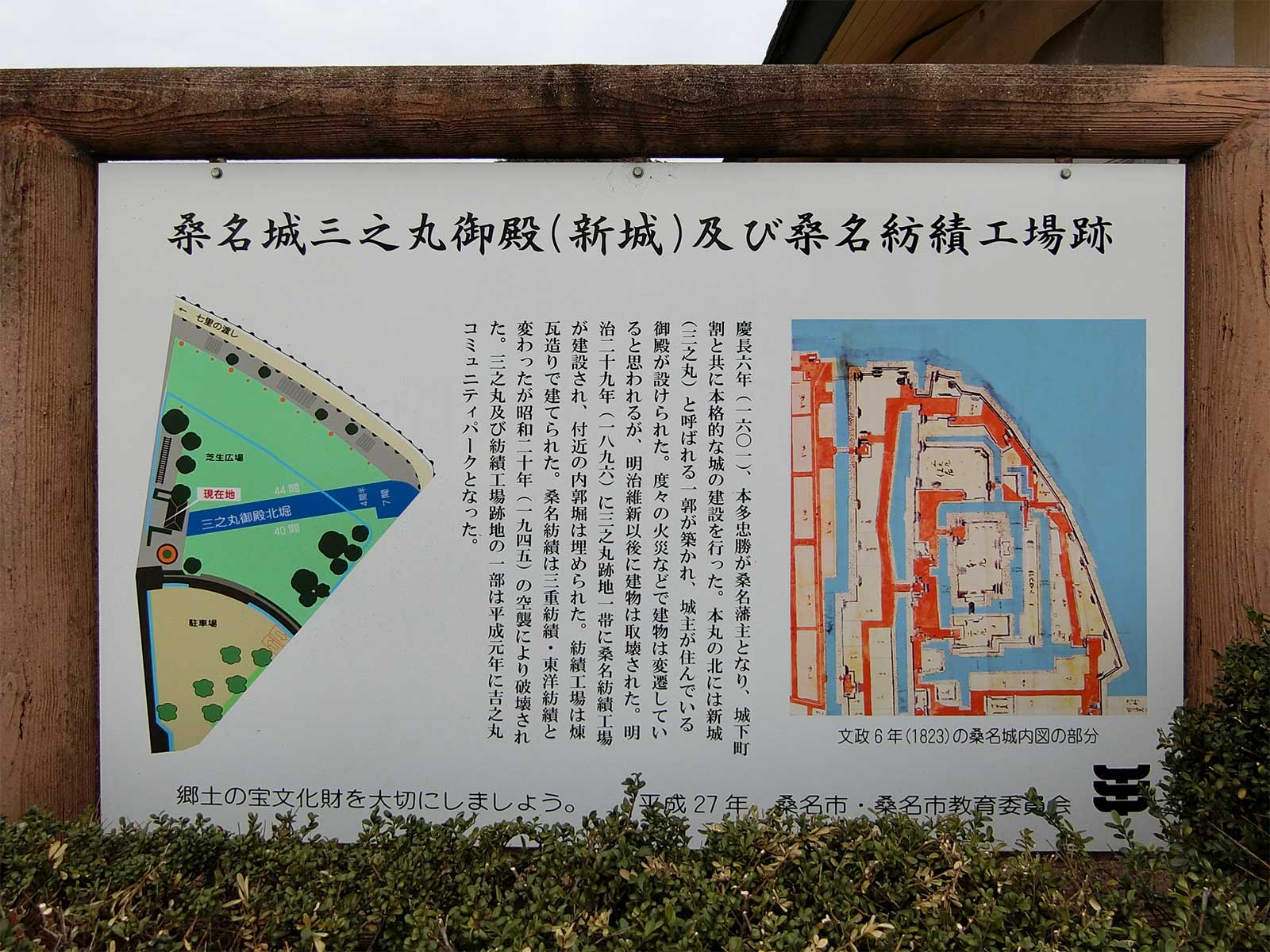

短い時間の滞在だったのでそこらに路上駐車してもよかったのだけど、駐車場に入れたおかげで文化財の看板に気づいた。この駐車場とコミュニティーパークと呼ばれる芝生広場は、桑名紡績という綿紡績工場の跡地だったのだ。

桑名紡績は明治29年(1896)に創業、明治40年に三重紡績に買収され、三重紡績桑名分工場となった。昭和20年(1945)に空襲によって焼失、その跡地が公園になっているのだった。

ついでに、桑名紡績を買収した三重紡績についても触れておこう。

三重紡績は明治13年(1880)に四日市市川島で創業した紡績工場だったが、水車動力の水確保などがうまくいかず、明治19年に渋沢栄一の支援を受けて四日市市浜町で再出発した。その後急成長し、国内有数の大紡績会社となった。

大正3年には同じく渋沢栄一が立ち上げた大阪紡績と合併し、東洋紡績株式会社となる。現在の東洋紡である。

三重紡績を創業したのは伊藤伝七という明治時代の実業家で、東洋紡の第2代社長にもなった人物。もとは四日市市室山にあった醸造業の家の出である。・・・というと、ん?そのハナシは最近聞いたな、と思うかもしれない。

そう、伊藤製糸を創業した伊藤小左衛門と、三重紡績を創業した伊藤伝七は同じ家の出なのだ。なんという名家!

桑名紡績工場の跡地には当時を偲ばせるものは一切なく、芝生広場になっている。

その芝生広場も誰も遊んでおらず、寂しい公園だ。

芝生広場の横には揖斐川から水を引き込んだ桑名城の外堀がある。

この堀は明治~昭和にかけては

堀のお城側。

水門があって、お城側から水が流れ出ていた。いまは引き潮なのかな。

この船だまりはお城の堀に海水を入れないようにする潮池なのかもしれない。

揖斐川側の水門。

揖斐川側の水門の扉体は片開きで開放中だった。ただし川側から船溜まりボートなどが入れないようにネットがしてある。

扉体。

潮の満ち干でこまめに開け閉めしているとは思えず、たぶん台風のときなどに閉まるだけではないか。

(2024年12月13日訪問)