「その手は桑名の焼きハマグリ!」

誰もが1度や2度は聞いたことがある

だがそんなことはなく、桑名はいまでもハマグリの水揚げのある産地だし、ハマグリ料理を出す飲食店もある。

私は徳島に住んでいたころ、関東との移動で国道23号線や伊勢湾岸道路をよく通っていたので、そのたびにいつか桑名で焼きはまぐりを食べてみたいものだと思っていた。きょうはせっかくなので、昼食で焼きはまぐりを食べていくことにした。

そうはいっても、桑名に立ち寄ったこと自体が思い付きで事前調査もしていなかったので、ネットで検索してはまぐりプラザという施設を見つけ出した。

簡単に調べた限りでは、はまぐり料理は基本的に高級店だった。三河湾や知多湾の海岸線にはけっこうラフなな感じで貝料理が食べられる場所があるけれど、それと同じような店は桑名でははまぐりプラザだけじゃないかな。

施設は1階が資料館、2階に食堂がある。

営業時間は昼食のみで11:00~13:30とえらく短い。火曜日が定休。

メニューはいろいろあるが、焼きハマグリ付きの2,200円の定食にした。ランチとしてはちょっとお高めに感じるが、原価を考えたらしかたないかな。

一番高い2,700円の定食はご飯があさりご飯になるが、予約が必要。

こちらがその定食。

メニュー写真では焼きハマグリは3個だったが、提供されたのは4個だった。小振りだったのか。

ほか、ハマグリのフライが2個にイモの天ぷら。アサリの佃煮。

卓上コンロがあってはまぐりを焼きながら食べられる。

焼きハマグリはすごく美味しいけれど、ご飯が進むというタイプのおかずではなかった。もし砂が入っていた場合は、申し出れば交換してくれるという。

ハマグリフライはご飯のおかずにはなるけれど、うまみが感じにくく、はまぐりの食べ方としてはちょっともったいない感じがした。

食事のあと、資料館を見学。

はまぐり漁についての展示が中心だ。

貝を捕るための漁具。

まぁ何となくこんな道具で捕ってるんだろうなとはわかる。

徳島に住んでたとき、釣具屋でこれの小さくなったやつを売ってたな。たぶん漁業権のない一般市民が使ったらいけないやつだとは思うけど。徳島県内には有料の潮干狩り場はなくて、市民が捕ってもいいような干潟が何ヶ所かあり、春先に採りに行ったことがあるけれど、お目当ての貝はほとんど捕れなかったのだけ覚えてる。

漁具を使っている古写真。

水深のある場所での作業でなかなか大変そう。

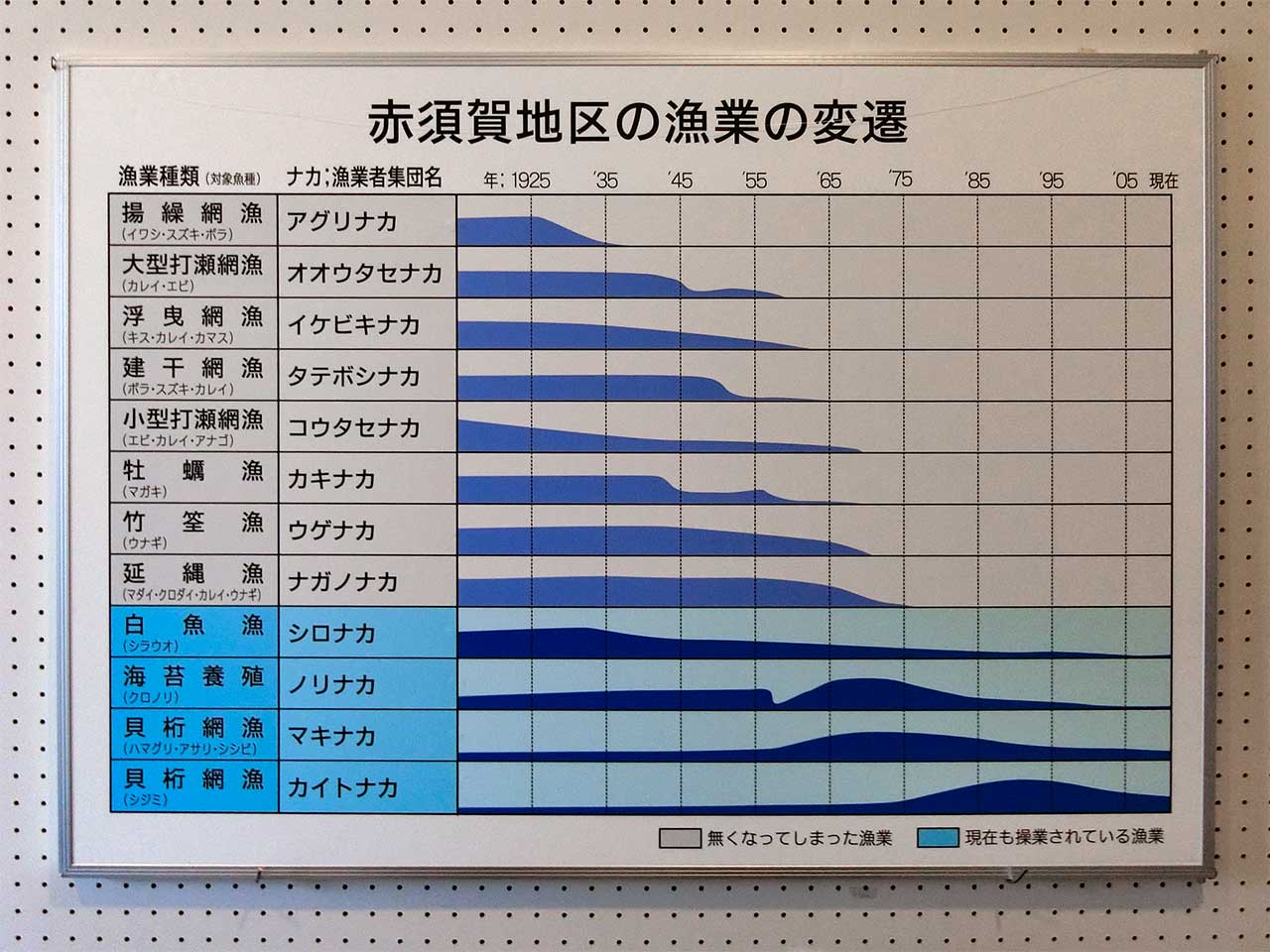

この場所は江戸時代から続く赤須賀という漁師町だ。

揖斐川の下流、つまり汽水域に位置しているが、かつては海水魚が対象で、イワシ、スズキ、カレイ、アナゴ、マダイ、クロダイなどを水揚げしていた。

現在はシラウオ、養殖海苔、ハマグリ、アサリ、シジミ、イソシジミしか水揚げがないという。

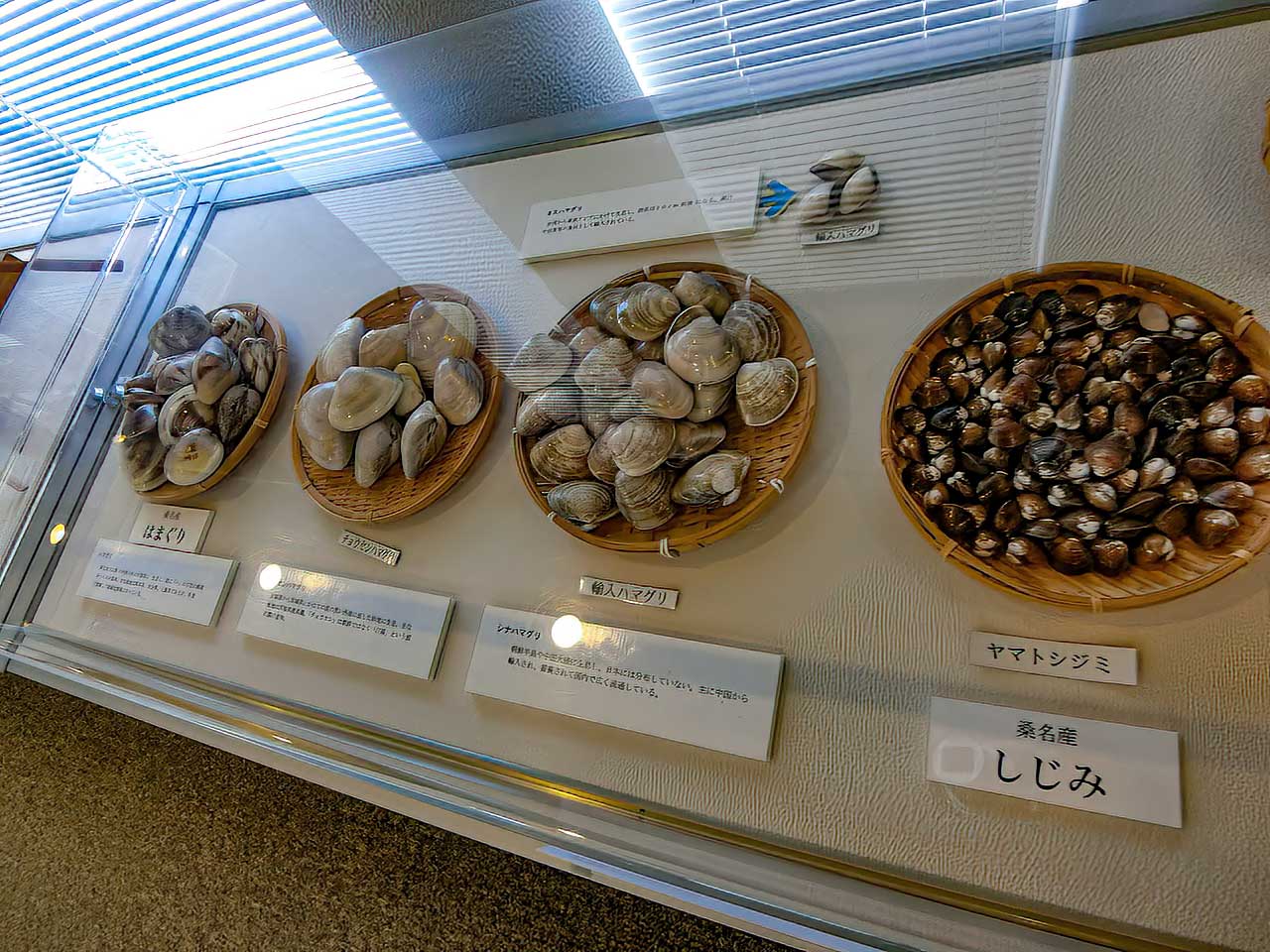

各種のハマグリ。

手前からヤマトシジミ、ミスハマグリ、シナハマグリ、チョウセンハマグリ、国産のハマグリ。殻の模様で識別できる。

シナハマグリは折れ線のような模様があり輸入品。国内には生息しないという。

チョウセンハマグリは朝鮮の意味ではなく「汀線蛤」で、河口や内湾ではなく外海に面した海岸で捕れる国産のハマグリ。

こちらが無印のハマグリで、桑名で水揚げされるのはこの種類。

河口や干潟など、淡水の影響のある場所で捕れるのがチョウセンハマグリとの違い。

現在のハマグリ漁。

右下が漁場。

浮世絵に描かれた桑名の焼きはまぐり。

昔から名物だったことがわかる。

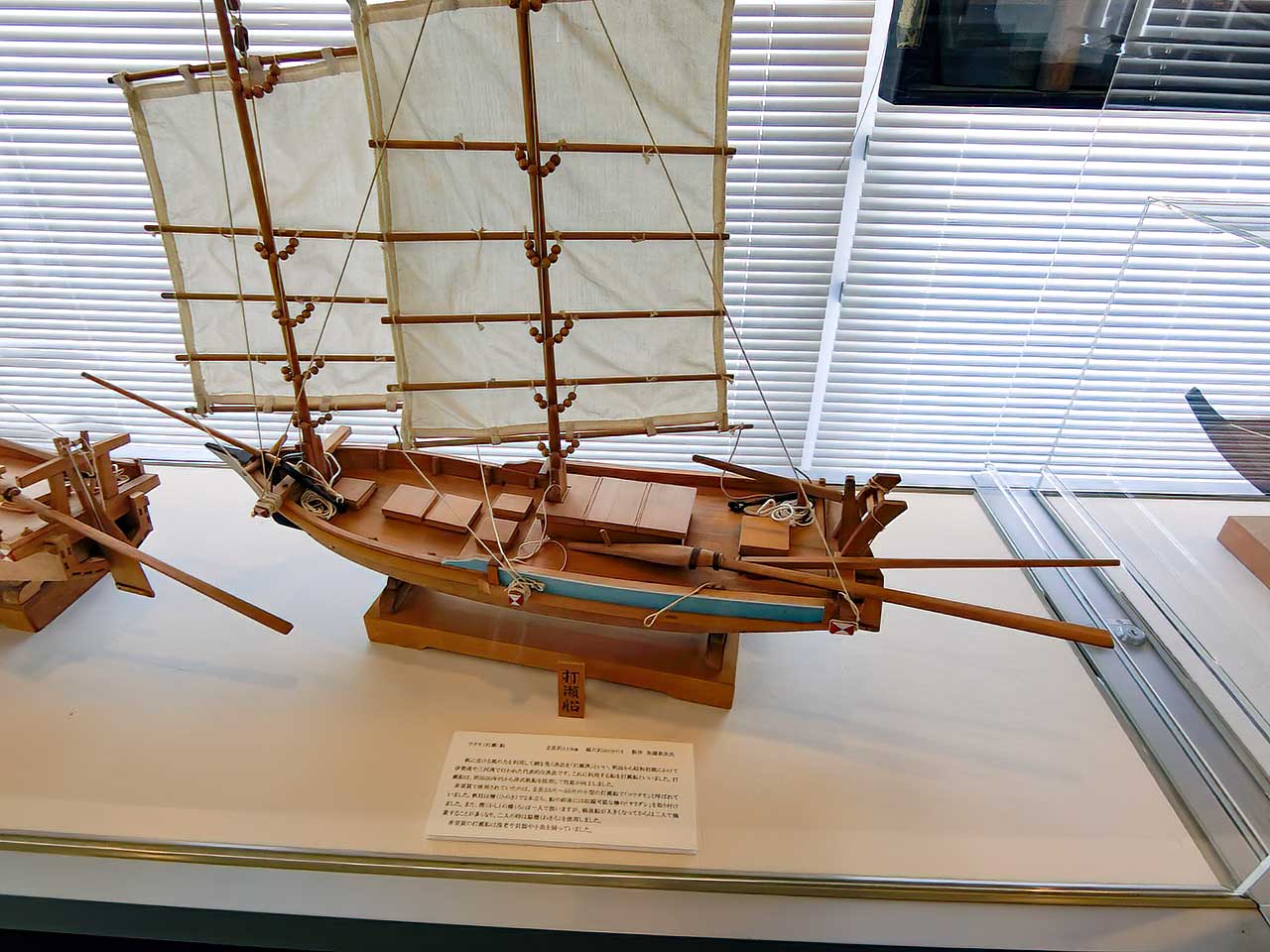

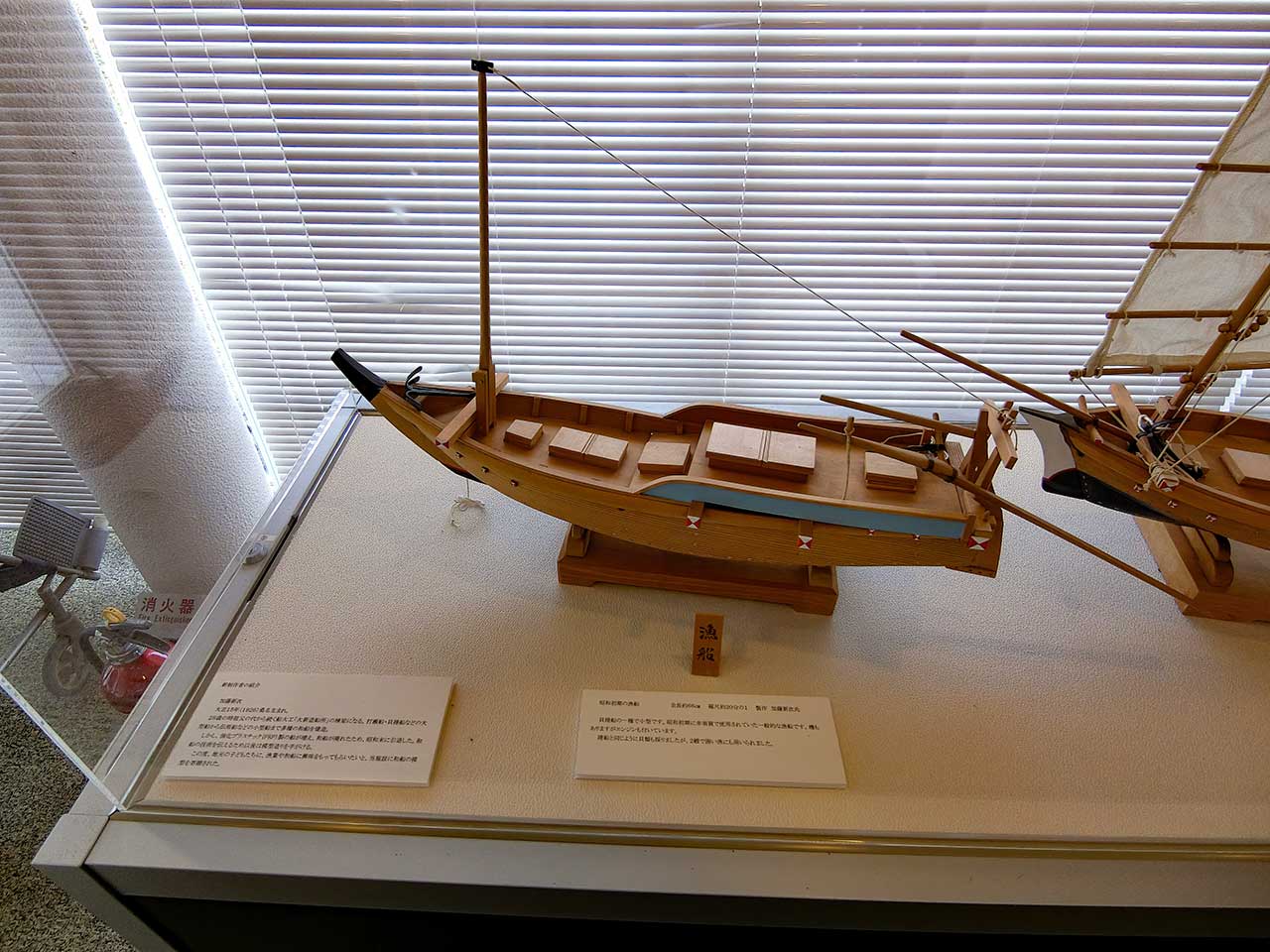

船の模型も並んでいた。

なにげに、こういう資料って貴重よね。

江戸時代ではないよ? これは明治~戦前にかけて使われていたもの。

戦前、赤須賀で一般的だった漁船。

(2024年12月13日訪問)