江戸時代に整備された

現在の六堰頭首工は2代目だ。

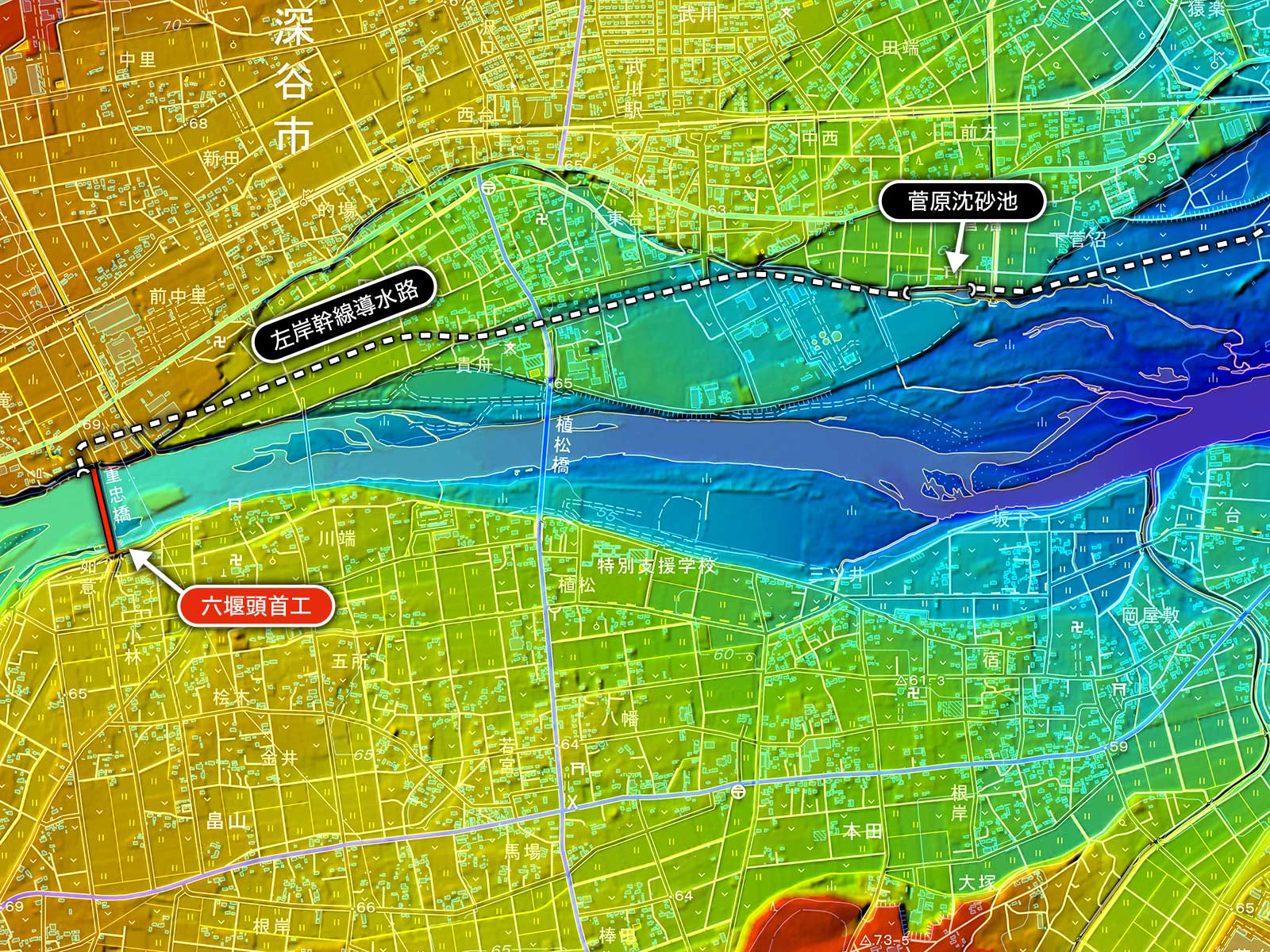

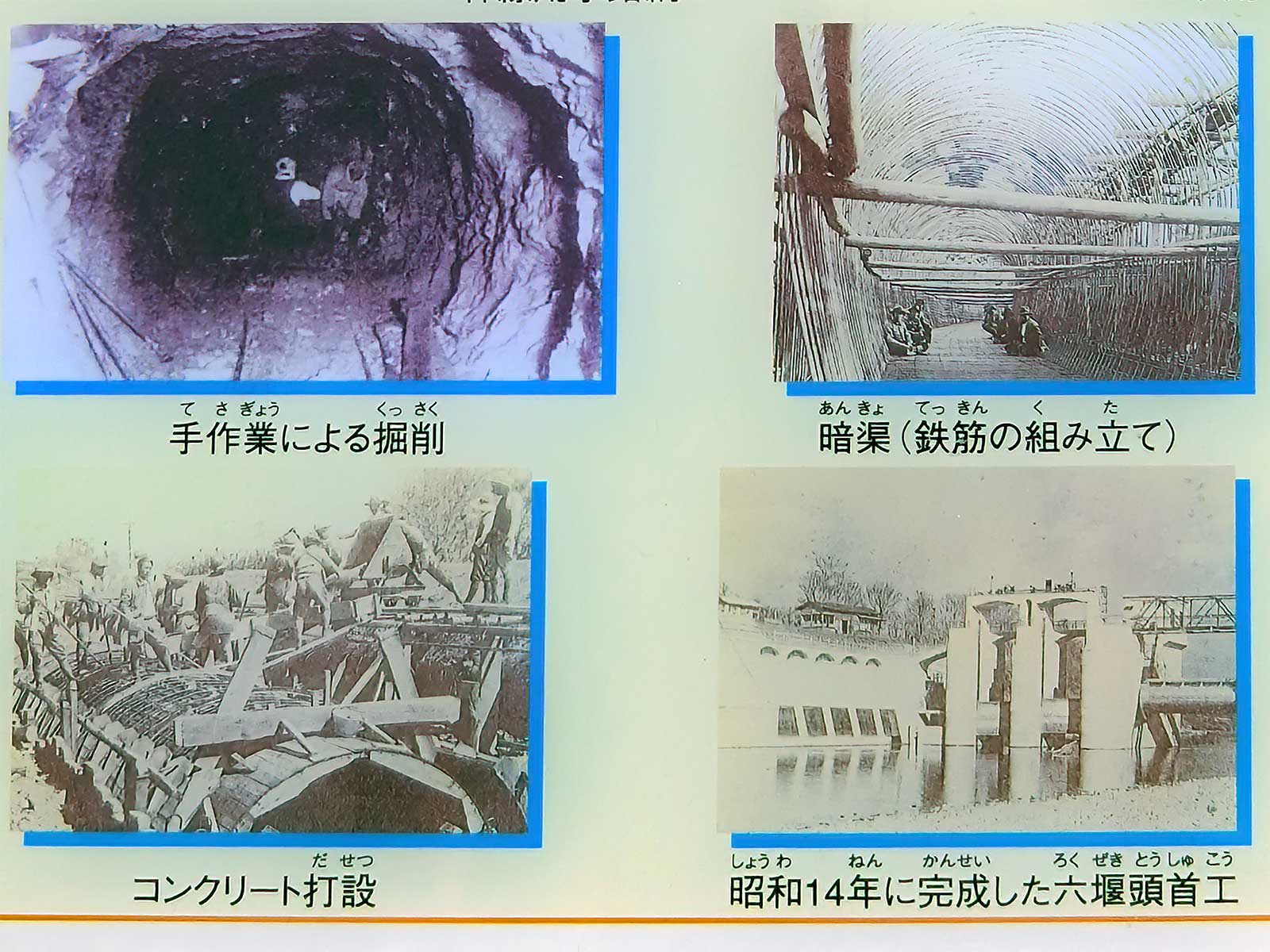

初代の頭首工は昭和4年(1929)に完成している。その際、荒川の左岸の幹線用水も造られた。

頭首工付近の両岸の土地は取水面より高いので明渠の水路は造れず、幹線道水路の最初の数キロはトンネルになっている。

幹線導水路が初めて地表に出るのがここ、菅沼

用水路の地下水道って各地でけっこうな距離が掘られていて、地形図などを見るとビックリする。それらが掘られた時代はシールドマシンなどないから、屈強な男達がふんどし一丁つるはしを振るって掘り抜いたのだ。

この用水ではないが、群馬用水の工事の様子の記録映画があるのでぜひ見てほしい。現代では考えられないスピード感で大きな土木工事が完成している。昭和に日本がどうして成長できたかがよくわかる。

幹線道水路の地下トンネルの出口は近づけず、見えにくい場所にある。

すごい勢いで水が排出されているので見ていて怖い。

幹線導水路が地上に出ているのは150mほど。

この場所の崖線上には菅沼天神社があり、ちょっと風情のある空間を作っている。

天神社の前には橋がかかっている。

橋の先は雑草がひどくて進めなかった。もう少し何とかしておいてほしい。

沈砂池の全景。

川幅が拡がることで水流の速度が落ち、水に乗って流れてきた土砂が沈殿する。

水は左側に見えるコンクリートの水中壁をオーバーフローして再び地下水路に吸い込まれてゆく。

沈殿した砂は右奥に見える水門を開いて、余剰水とともに荒川の本流に戻されるという仕組み。

ただ案内板を見ると、平成16年(2004)に完成した2代目頭首工では取水部で砂を取るため、この施設は使われていないというが、いまでも機能できそう。

(2025年06月19日訪問)