槻川の特徴は顕著な穿入蛇行があるというところだ。穿入蛇行とは川が山脈部分で蛇行する地形。これが小川盆地の入口と出口のところにある。つまり小川町から槻川を下流にたどっていくと、平地→山地というように地形が山深く変化するのである。入間川、高麗川、越辺川、都幾川は下流に向かってどんどん景色が開けていく川だから、槻川は他の川とちょっと趣が違っているのだ。

槻川が都幾川から分岐し、最初の穿入蛇行になる場所が

この穿入蛇行地域の元々の地名は「

私が学生時代に川越に住んだときも嵐山という地名には若干の違和感を感じていたが、一度もその名前の由来となった嵐山渓谷を訪れたことはなかった。

2022年の冬、このあたりを訪れたついでに初めて嵐山渓谷に立ち寄ってみた。途中にある沈下橋を見るためである。

これは嵐山渓谷の下流側から見たところ。渓谷の出口には県道173号線の槻川橋が架かり、周囲は広いバーベキュー場として開発されている。そのため県道は一時停車も許されない空気だし、ここから見える範囲全域に駐車禁止の看板が林立し、わずかな空き地にも三角コーンが置いてあって、絶対に無料では川に近づけさせない強固な意志に満ちている。バーベキューで一日ガッツリ遊ぶつもりがない私などはお呼びでない観光地といえる。

こうした息苦しくなるような有料河川を大量に産み出したのが埼玉県による川の再生プロジェクトだ。

それでも嵐山渓谷の場合は、渓谷の上流側には無料の駐車場がある。

これは川遊び用ではなく、山歩きの人向けの駐車場っぽいのだが、ここから渓谷の遊歩道を歩くことができる。

無料駐車場にあった地図。

上が下流という変則的な地図だが、遊歩道の途中にある「飛び石」と「冠水橋」が確認できる。

そこから下流に向けて遊歩道を進む。

未舗装の道だが周囲の里山の森が気持ちいい。

でも歩道はけっこう高いところを通っていて、川がかなり下に見える。

・・・あそこまで降りて、帰りにはまた登ってこなければいけないのか・・・。

ゆっくり歩いて約30分、飛石の場所まで来た。

飛石は渓谷の下流出口付近だからほぼ嵐山渓谷を通り抜けたということになる。

飛石がある場所は川幅が広く、水はよどんでいる。石の両側がほぼ水面。

別に下流に堰があるというわけでもなく、狭い谷から抜けて川幅が拡がることで水の流れがゆるくなっているようだ。

川底は藻みたいなのが多く、都幾川、高麗川に比べるとあまりきれいな感じではない。

上流に小川町があるからか。

折り返して帰路に沈下橋へ降りた。

名前は塩沢冠水橋という。

表面が石畳みたいにデコレートされていて、「遊びの橋」というのを隠す気もないデザイン。

私は沈下橋は生活に根ざしたものだと思っているので、遊びで造るのはあまり評価できないのだよね。「槻川の文化は流れ橋」と思っているので余計に。

橋から見た川の様子。京都の嵐山っぽいといえばそうなのか。

一般の人が京都の嵐山というと渡月橋のところを思うけれど、本多静六博士が似ていると言っているのはおそらく穿入蛇行のことで、京都でいえば

でも「関東の保津」じゃアピールしにくかったのだろうな。

途中に広場があってトイレや休憩所がある。

この平地にはかつて松月楼という料理旅館があった。

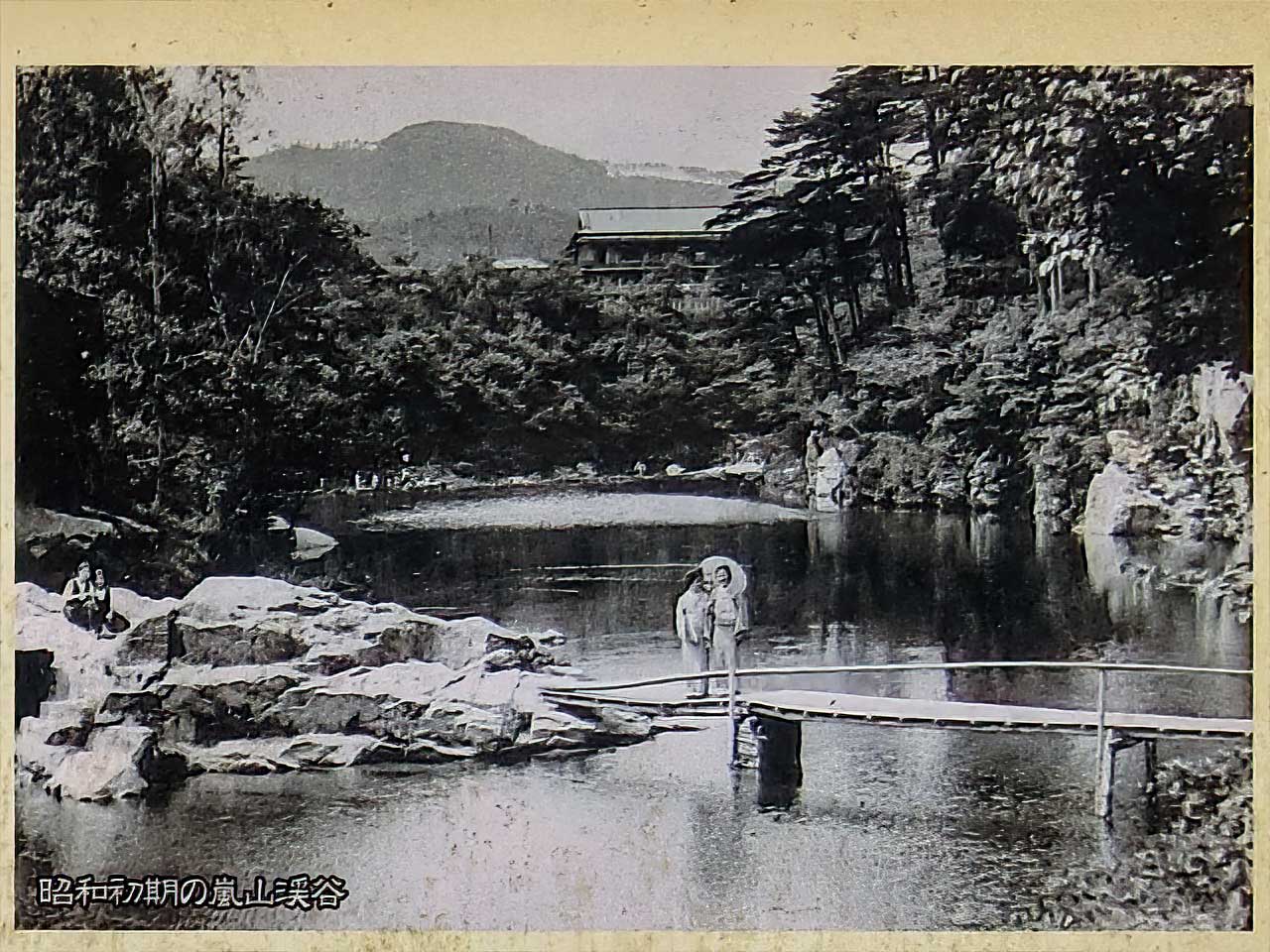

観光案内図にある松月楼の遠景。

小さな流れ橋が写っているけれど、これは塩沢冠水橋の場所ではない。

でもあとで調べてみたら、この写真の場所の近くに月川荘というキャンプ場があって、そこが小さな流れ橋を設置しているということがわかった。見落としたけど、キャンプ場の設備なので、もう一度確かめに行くかどうかはかなり微妙・・・。

休憩所は2階建てなので登ってみた。

樹が植えてあるので眺めはよくない。

景観のために伐採したほうがいいのでは?

無料駐車場付近まで戻ってきたとき、「岩畳」という看板があって、河原のほうへ降りられる踏み分け道があったので入ってみた。

これが岩畳かな。

「嵐山」の名前を付ける前に、「新長瀞」という名前で売り込もうとしていた時期もあるらしいけれど、それはちょっと無理だったのではと思う。

(2022年01月02日訪問)