ここからはしばらく新河岸川の流域について紹介しようと思う。

新河岸川は朝霞市根岸で荒川から分かれる支流で、荒川、入間川と並行して流れる。古くは内川と呼ばれた。対して荒川を外川と呼んでいた。江戸前期に川越城主松平信綱が整備し水運が盛んになった。上流は入間川から取水した水路だが、途中、伊佐沼から水を引くなどして川越まで船が運航できる水量を確保するような治水がされてきた。自然の川ではあるが、運河と言ってもいい性質を持っている。

東武東上線上福岡駅の東口から北西へ進み、県道56号線をたどると道は養老橋で新河岸川を渡る。

この橋の下あたりがかつての福岡河岸、つまり昔の船着き場である。

川岸の一部が護岸されているが、まだ天然の川岸も残っている。水量が減っているが風景は舟運があったころとあまり変わっていない。

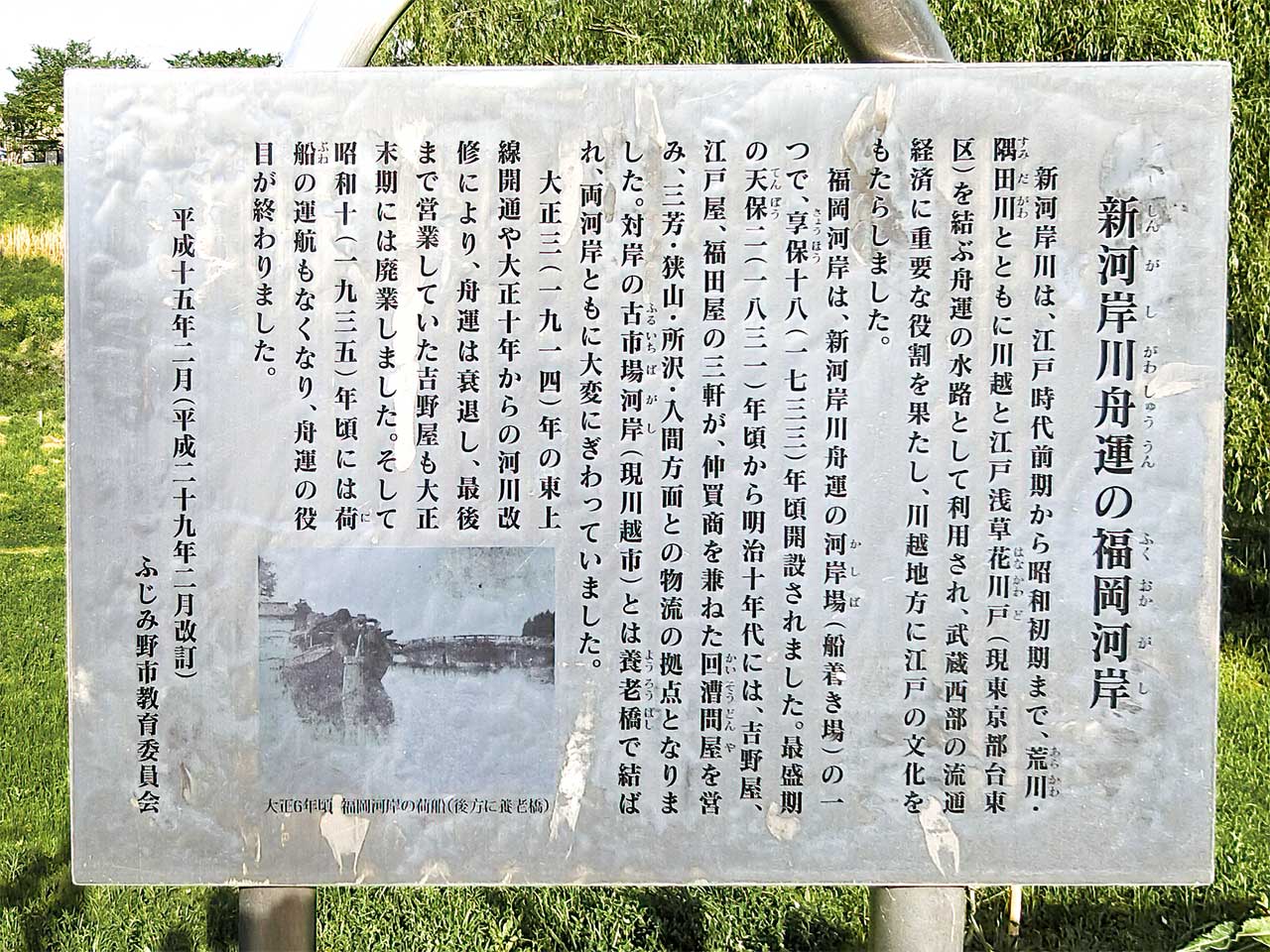

これは大正10年頃に撮影された福岡河岸。

舟運としては衰退期の風景だが、けっこう大きな船が係留されている。

福岡河岸が開設されたのは享保18年(1733)で、その後明治時代にかけて繁栄した。

江戸と三芳、狭山、入間地方を結ぶ物流の拠点だった。

大正3年に鉄道が開通すると徐々に衰退し、大正末~昭和10年ごろまでには舟運は完全になくなったという。

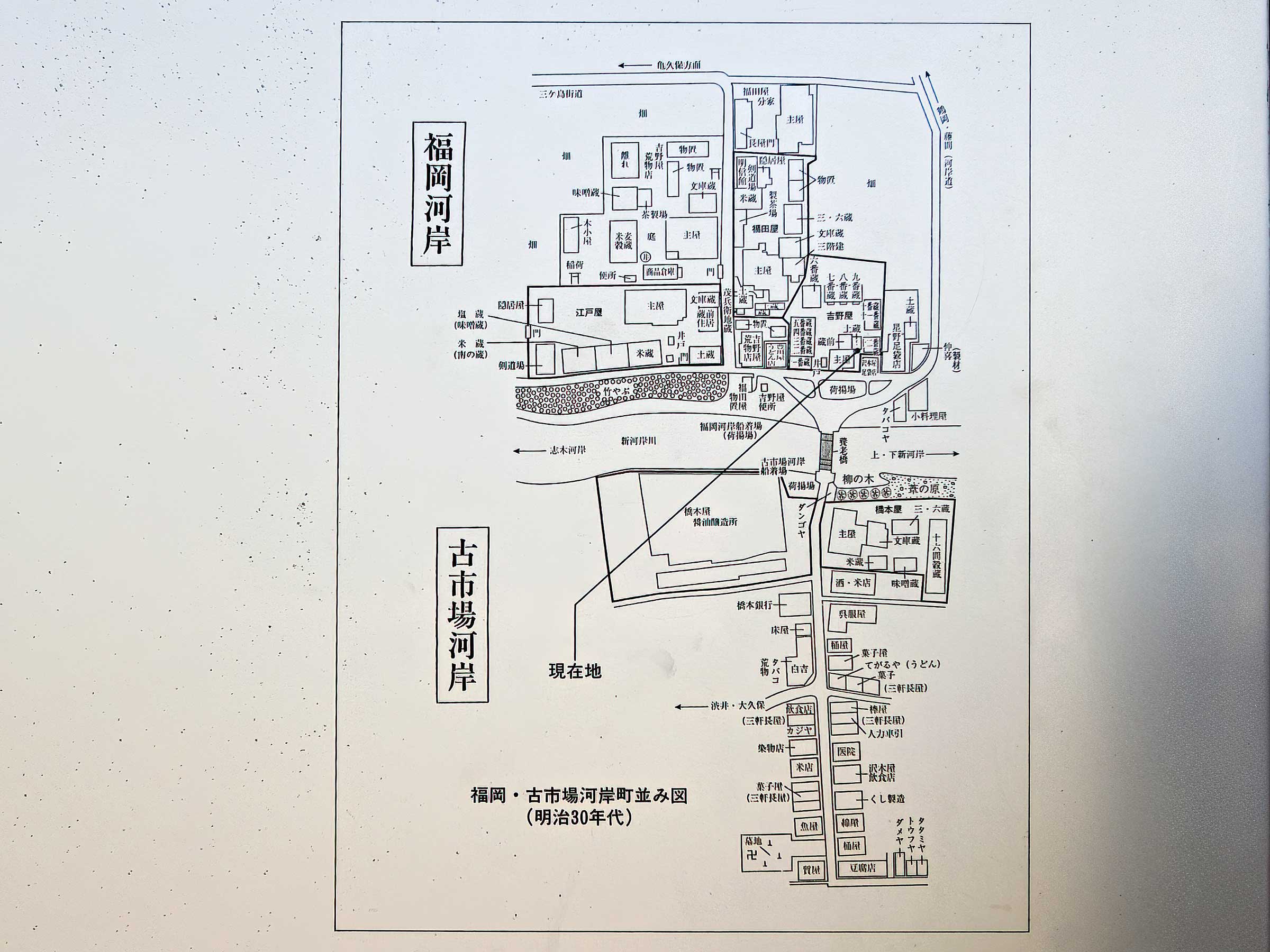

福岡河岸は、荒川から分かれた新河岸川としては合流地から数えて15番目の河岸だった。厳密にいえば、川の右岸が「古市場河岸」、左岸が「福岡河岸」である。

左岸には幕府から公認された江戸屋、福田屋、𠮷野家という3軒の回漕問屋があった。(模型は上福岡歴史資料館)

その跡地はいまでもわかる。

川岸の石段を登った左の屋敷森の中にあるのが江戸屋だ。

("⇩"の場所)

江戸屋の跡地は現在は市の所有になっているが、整備されずに放置された状態。

だからといって朽ち果てたり、取り壊されたりという感じはまったくなく、いずれ何らかの形で整備されるのを待っているというところだろう。

主屋は最後に住んでいた住人によって木造モルタルで補修されているものの、骨格は古いままで、少なくとも明治までは遡るだろう。

私は人が生活していた歴史的な建造物を完全に江戸時代の姿に戻すという修復が必ずしもいいとは思っていなくて、最後に人が住んだままの姿にも歴史はあるし、いまの姿を見て往時を想像するのも悪くないと思っている。

復元をした時点で、監修者の意図を見せられることになるからだ。たとえばその民家が江戸時代に建てられたとしても、明治時代に繁栄したのなら明治の姿に、昭和に繁栄したのなら昭和の姿でかまわない。

なので、意図的な修復がされる以前の、この姿もよく記録しておきたい。

いま残っているのは主屋と土蔵だけ。

土蔵も古い建物。

舟運が続いていた時代の建物と見ていいと思う。

吉野屋の跡地は現在は駐車場になっている。

("⇩"の場所)

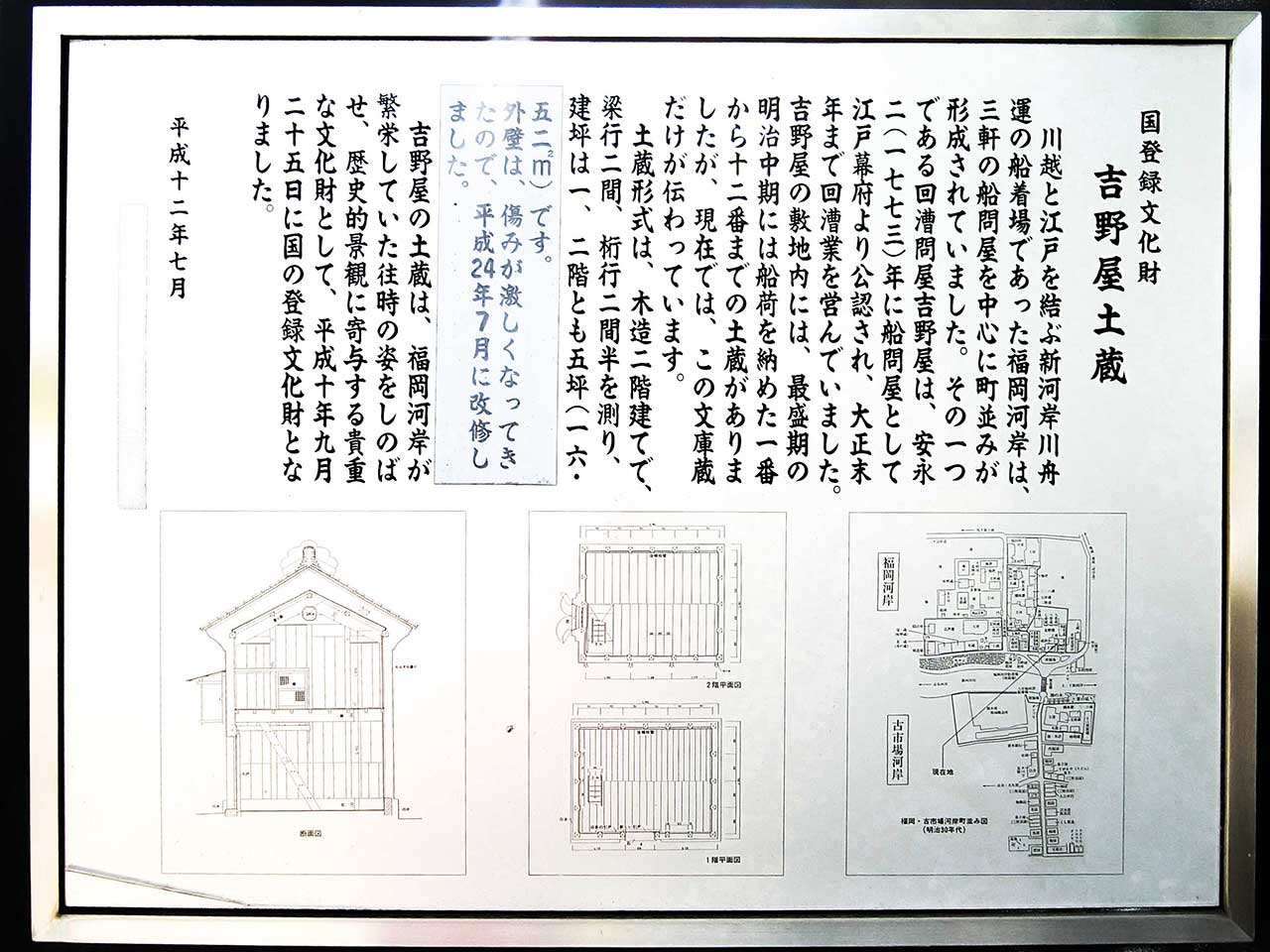

吉野屋の跡地も市の所有で、文庫蔵が1棟だけ残り、きちんと整備・管理されている。

吉野屋にはかつては12棟の土蔵があったという。

もう1軒の回漕問屋、福田屋は資料館として公開されているのでページを改めて紹介する。

(2023年04月23日訪問)