福岡河岸から段丘上を見上げると、ひときわ目立つ楼閣がある。

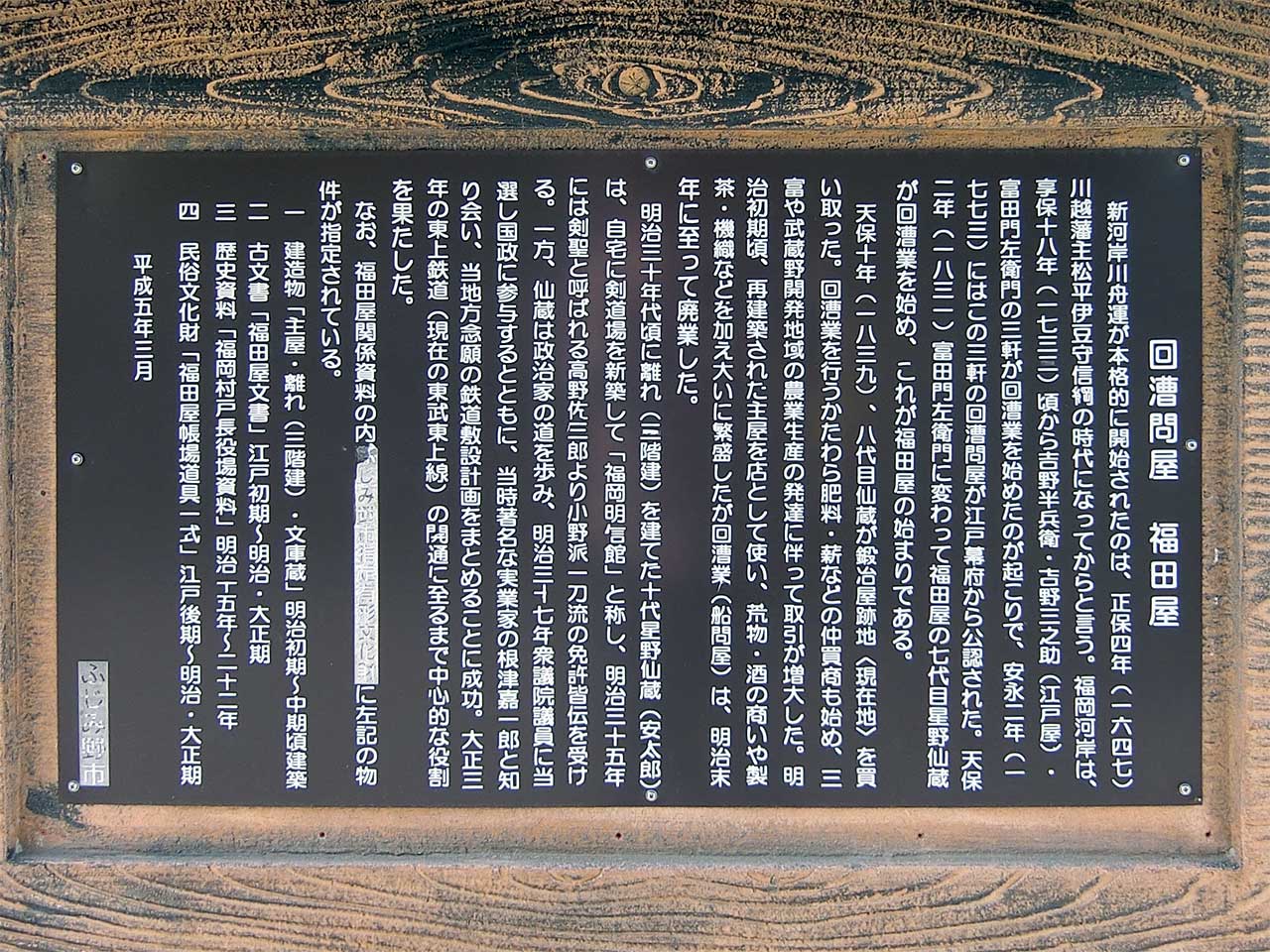

これはかつての回漕問屋「福田屋」の社屋である。

河岸からは短い坂道を登ったところにある。

これだと新河岸川がちょっと氾濫した程度では屋敷に水がくることはないだろう。

この屋敷は現在ふじみ野市が管理し、福岡河岸記念館として公開している。入館料は100円。

実は私は大学生時代に研究室でここの調査にかかわったことがある。建物の図面を起こすための委託だったから、建物のすべての部屋に入ったことがあるし、床下や天井裏でクモの巣とホコリにまみれながら汗だくで測量したという思い出深い場所なのだ。

でも建物が一般公開されてから訪れるのは初めてだ。

福田屋は初め回漕業者、つまり運輸業だったが、次第に肥料や燃料などの問屋業に手を広げた。江戸への船では農産物や薪を運び、戻りの船で

明治時代には事業を日用品や酒類の販売、製茶、製織に拡大し隆盛を極めた。十代目当主の星野仙蔵は実業家だけでなく衆議院議員になるほどの名士で、東武東上線の建設にもかかわった。

全盛期にはいまの倍ほどの敷地があり、現在西側のスーパーマーケットがある手前あたりまで蔵、製茶工場、剣道場などが建ち並んだ。

現在、特に目立つ木造3階の奥座敷は、十代目の星野仙蔵が建てたものだ。

この施設ではとにもかくにも、奥座敷に興味が集中するのだが残念ながら通常は立入禁止。年間3~4回の特別開館日に登楼できるという。

きょうは残念ながら通常日だったので、1階までしか入れない。

耐震基準を満たしていない等の理由で公開できないのだと思うが、そこがすごく残念。私は学生時代に入っているのでなんとか平静でいられるけれど、それがなかったらかなり悔しかっただろう。

2階、3階は逓減がなく同じような間取り。内部は10畳の茶室のような部屋だ。材木に贅を凝らしているが、ステンドグラスが使われている窓がある程度で、奇抜なところはあまりない。3階は当主の私室、2階は接客に使われたのではないかと思う。

奥座敷は他の建物と隣接しているため、全体の形を写真に取りにくい。

これは北西側から見たところ。

こちらは東側から見たところ。

模型があった。これは他の建物を除去した状態で、南西側から観た様子だ。

主屋を見ていこう。

玄関を入ったところにある帳場。

窓ガラス戸の明るい縁側。

奥座敷の1階の茶室。

黒檀(?)で造られた違い棚など、銘木の使い方に着目。

同じく奥座敷の1階。

かつては浴室があったという。

主屋の裏側には台所がある。

内部は通り土間になっている。

主に食事を準備するための部屋だったろう。

農家では通り土間と馬小屋が併設されるパターンが多いが、福田屋では馬小屋や車庫は別にあった。

台所の左側には下男部屋への階段がある。一種の箱階段なのだが、けっこう無茶な造り。

現在は登れない。

下男部屋は確か広い1部屋だったと思う。

台所から主屋へ通じる廊下部分は吹き抜けになっていて、この2階部分は女中部屋になっている。この建物で最も注目すべき場所。

女中部屋へ上がるハシゴには蝶番があり、夜間はハシゴを上げていたという。女中が夜逃げしないようにするためとか、夜這いされないようにするためといわれている。

ハシゴはだいぶ危なっかしいので、たぶん特別公開日でもここには登らせてもらえないだろう。

学生時代に女中部屋に入ったときのおぼろげな記憶では、屋根裏部屋で中は確か4畳、北側に窓がある。

窓には鉄格子があったと思うのだが、外せるようになっていて、窓からひさし屋根の上に出られる。その先は3階座敷の2階の屋根に渡れるようになっているから、当主が密かにお気に入りの女中を招き入れるための隠し通路か?などと話し合ったものだ。

そもそも女中部屋の窓を開けると、主人の客間が丸見えっておかしくない?

主屋の中に展示されている上げ舟。もともと福田屋にあったものではなく市民から寄贈されたもの。

明治43年の大水害を機に購入したとされている。

同じく展示品のオカジ。船の船尾にあった舵である。高さがなく、長いのが新河岸川の荷船の舵の特徴だという。

新河岸川は「九十九曲がり」といわれ、平野部の河川の蛇行をそのままに管理されていた。河道を直線化すると流れが良くなり水害を防ぐことができる。だがあえて蛇行を残すことで水の流れを弱め、舟運のための水がとどまるようにしていた。

水深が浅く曲がった水路を進むためのこんな形の舵が必要だったのだ。

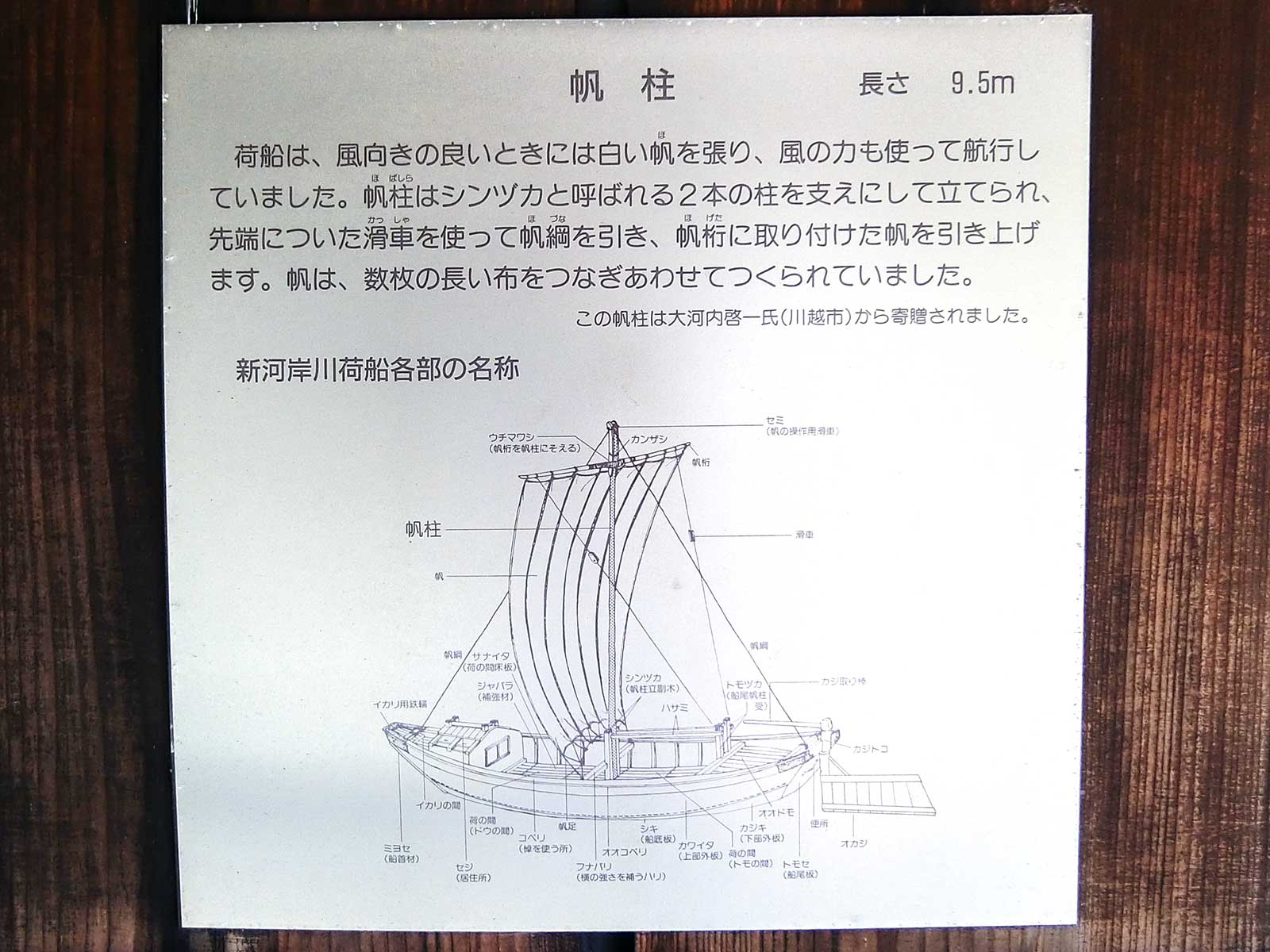

屋外には帆柱も展示されている。かつての帆走船に付いていた実物だ。

ただし、福田屋が所有した船のものではないようで、寄贈品となっている。

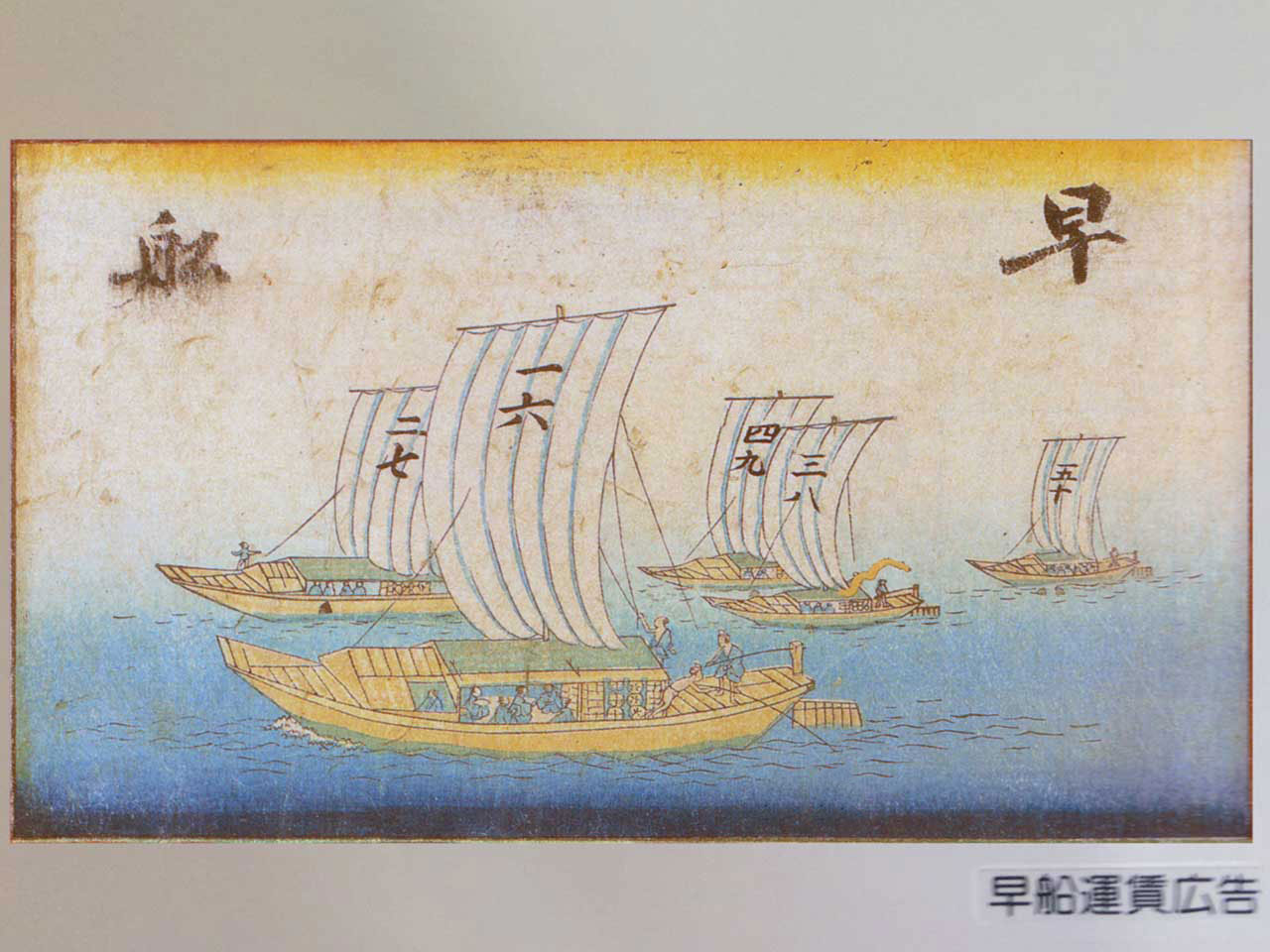

新河岸川の「早船」の運賃広告に描かれた帆走船。

船の運航速度は速い順に「

挿し絵の帆に「一六」と書かれているのは、毎月1のつく日と、その5日後の6のつく日に定期運行する便という意味だ。

(2023年04月23日訪問)