高山市の南西の郊外に飛騨民俗村という野外博物館がある。その背後にあるのが松倉山という丘陵だ。その松倉山に松倉大悲閣という堂があるというので行ってみた。

「飛騨民俗村」を過ぎると道は狭くなりどんどん山の中に入っていく。途中、レンタサイクルでこの山道を登っていく青年を追い越して5分ほどで山頂へと到着。そこに車を停めてほとんど平坦な山道を歩くこと15分、松倉大悲閣へ到着した。

別名「松倉観音」。「大悲閣」とは言い換えれば「観音堂」というような意味なので、言葉としては同義なのだが、ときたま「○○大悲閣」と呼称する寺がある。どういうときに「大悲閣」という呼び方をするのか、私にはまだその勘所がわからない。

観音堂は篭り堂のようになっていて向かって左側は懸崖造になっている。が、周囲は林で見晴らしはあまりよくない。かつては牛馬の市が立ったという。縁日は8月9日、10日。さっそく、馬つなぎ石を発見。

こちらにも馬つなぎ石。

境内の水場。

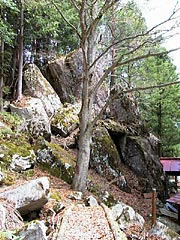

観音堂からさらに石段を登ったところと、観音堂の裏手には巨石群がある。

牛馬の市が立つ以前から、巨石信仰があったのではないかと思われる。と、いうよりどう考えてもそっちの方がメインのような感じだ。

石座内部の様子。不動明王など御嶽教系の石仏ばかり。

どこがどうなって、牛馬の信仰に変わったのだろう。

ちょっとした洞窟もあるけれど、深くはない。

岩座の全景。

ところで帰路で途中車窓から見かけた青年とすれ違った。飛騨の里の裏山を登った先には松倉城址か松倉観音しかないわけだからどちらかが目的だとは思ったけれど、こんなへんぴな寺を見に来る人が他にもいたのだとちょっと驚いた。

このあと山麓のバブリーなリゾート施設で茶器の博物館を見学して、高山の市内へ戻った。

(2000年05月02日訪問)