碓氷安中農協の稚蚕飼育は基本的に螺旋循環式の人工飼料育なのだが、それ以外の方法でも少量の飼育をしている。それが「電気温床育」による稚蚕飼育だ。

当サイトではすでに100箇所を越える稚蚕飼育所の遺構を紹介しているが、「電気温床育」という設備について一度も触れたことがなかった。今回初めて登場した言葉だ。これまでよく似た「電床育」という言葉は使っていた。土室やブロック室に電熱線を敷いて補温する機構を「電床」といい、電床化した室で稚蚕飼育する手法を「土室電床育」や「ブロック電床育」という。

これから紹介する「電気温床育」は、「電床育」と語感が似ているのだが、区別してとらえなければならない装置である。電気温床育を知るには、稚蚕飼育所や稚蚕飼育装置の歴史の黎明期にまでさかのぼらなければならない。

稚蚕を他の齢期と区別して特別な装置で飼育しようという考えは、おそらく明治末期にはあった。そして昭和ごく初期には、稚蚕飼育所を建設して気密性の高い部屋の中で箱飼いする方法が確立していた。戦前の時点でほぼ現在と同様の稚蚕飼育所のイメージができ上がったといっていい。

ところが太平洋戦争によって蚕糸業にブレーキがかかり、戦争が終わってみると化学繊維の登場によって、蚕糸業は有望な成長産業ではなくなっていた。特に終戦直後には稚蚕飼育専門に大掛かりな飼育所を建てる投資もできなかった。そのモノ不足の時代に考案された飼育装置が「土室育」と「電気温床育」だった。戦前の稚蚕飼育が目指していたのが数百箱~千箱という大規模飼育だったのに対して、蚕箔10枚(10箱)程度からの小規模な投資で設置できるというのが土室育や電気温床育の特徴だった。歴史的にみれば「電気温床育」は、戦後の養蚕技術で最も古いものの一つなのだ。

「土室育」は昭和25年に群馬県蚕業試験場で開発され、蚕箔10枚をセットできるものを1ユニットとしていた。有馬の農家で見た個人用土室が原初のイメージに近いものだ。構造は土壁で補温は木炭を使うものだった。

「電気温床育」も同じく昭和25年に前橋の国立蚕糸試験場で開発され、大きな木箱状のもので蚕箔10枚を3列セットできるものを1ユニットとしていた。土室と違って移設できる構造であり、補温方法は最初から電力だった。

電気温床育は装置的なものであるから、たとえ残っていたとしても農家の納屋の中にしまわれており、外から見つけることはできない。これまで電気温床育が紹介されていないのはそのためだ。その電気温床育が、最新の飼育所の片隅でいまでも使われていたのである。

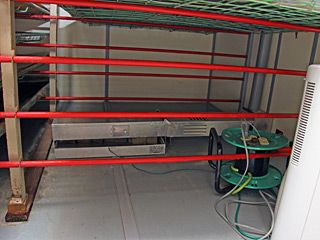

碓氷安中農協の飼育所は、建設当初は3部屋の機械式の飼育室を持っていたが、現在は1室は機械を撤去して空き部屋になっている。電気温床育の装置はその部屋にあった。もちろん、装置自体は昭和25年製というわけではなく、それよりもずっと新しいものだ。

ここで飼われている品種は原種で、交雑種よりやや成長が遅い。稚蚕飼育の10日間で交雑種よりも約1日遅れるのだという。そのため他の品種と一律に温度や湿度が管理できず、別な場所で飼育しているのだ。

前扉は4枚で、うち2枚は取り外せるようになっている。内部は鉄製の蚕箔が10段×3列収納できるようになっている。おそらく、装置の外形は正面3.6m、奥行1.8m、高さ1.8mという寸法だと思う。

こうして見ると電気温床育1ユニットの構造はブロック電床育とほぼ同じであることがわかる。ブロック電床育は電気温床育を参考にして発明されたものと言ってさしつかないだろう。ブロック電床育が登場するのは昭和36年であり、電気温床育の発明から11年後だった。

使用している蚕箔は長方形。だいたい 1m×1.5mくらいある。これは本来は2人の作業者で扱う蚕箔だ。

蚕箔の上に薄茶色の蚕座紙、その上に防乾紙があり、カイコは防乾紙上で飼育する。そして乾燥を防ぐためにカイコの上にも防乾紙をかぶせる。

この紙の使い方は、土室育、土室電床育、ブロック電床育でも同じだ。これまで見てきた飼育所でも、現役時代にはこのような使い方が基本だったはずだ。

蚕座紙はクラフト紙のような紙で、この飼育所が使う蚕座紙には拡座(カイコの飼育面積を拡げる)の目安が印刷されている。

防乾紙は見たところパラフィン紙のような紙だ。

稚蚕飼育において、湿度を保つ手法で呼び分ける場合、このように紙でサンドする方法を「防乾紙育」と呼ぶ。

人工飼料は隣の部屋の給餌機でスライスしたものを持ってきて人手で蚕座に載せていくのだという。

補温は電熱線と温風機で行なっていた。

この飼育所にある物件が、電気温床育の進化の最終形態といっていいだろう。

電気温床育装置が群馬県内にどのくらい残っているのかははっきりとはわからない。現役で使われているものはきわめて少ないと思われる。

(2010年05月10日訪問)