前ページからの

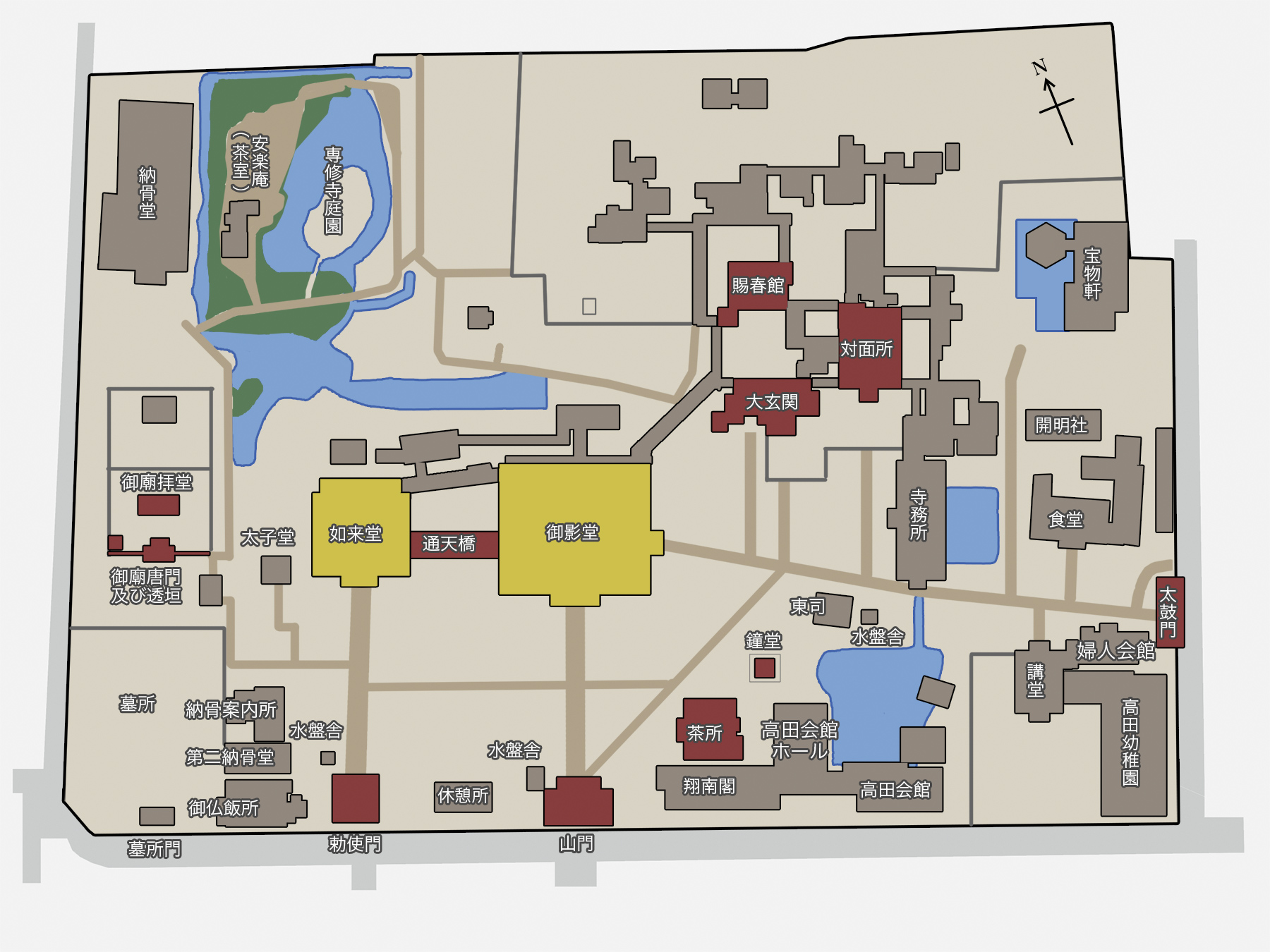

山門と御影堂を結ぶ線から左側の境内を紹介してゆく。

まず、伽藍配置図で境内の左下の墓所の部分。

この墓所は歴代住職の墓地というのではなく、一般の檀家の墓地になっている。ただ面積は限られているから現在も新規に購入できるのかはわからない。

その墓所へ入るための四脚門が通りに面してある。ここは通常は封鎖されていて、墓参の場合は境内側から入れる。

墓所門の右にあるのが勅使門の四脚門の唐門だ。

屋根の平側に唐破風という盛り上がったカーブした部分を持つ門を

一般的に勅使門は天皇家の使者だけが通れる門なのだが、専修寺では信徒の通行の便のため開放されている。

勅使門を入ると正面が如来堂だ。

阿弥陀如来を祀っているため如来堂と呼ばれるが、なぜ如来堂? 阿弥陀堂ではダメなんだろうか。本尊を祀っているので本堂といってもいいだろう。

重層の建物で国宝。拝観は無料。堂内の写真撮影も許されている。ただし個人で見て楽しむだけで、ネットへの投稿や写真展などでの使用は禁止。

こちらも非常にスケールの大きな建物。

如来堂前の境内の全景。パノラマ画像にしてある。

ひと回りさせてみると、境内にいかに観光客が少ないかがわかると思う。平日とはいえこれは14時ごろの様子なのだ。

御影堂と如来堂をつなぐ渡廊。「通天橋」と名付けられていて国重文。

この廊下の背後にはエレベーターが取り付けてある。

車いすや足の不自由な人が御影堂や如来堂に参拝できるような配慮だ。

専修寺はほかでも新規に建てている建築はバリアフリーになっている。

如来堂の左にあるのは太子堂。

内部は床があり小さな須弥壇の中に聖徳太子と思われる小像があった。比較的新しい建物。

古図を見るとこの場所には経蔵があったようだ。

太子堂の前にあった仏足石。

西側の墓地の前にも堂がいくつかある。

これは納骨堂の案内所とある。もしかしたら納骨式を行なう斎場の機能も持っているかも。

その隣りにある、アンシンメトリーな屋根の建物は第2納骨堂。

納骨堂の横にもお堂があるのだが、扁額を見ると「御仏飯所」となっている。

どうやら前ページに書いた食堂と同じで報恩講のときの精進料理の接待がここでも行われるようだ。もしかすると本来はこの建物で行なっていたのが手狭になって、現在の食堂の移転したのではないか。興味深いお堂だ。

境内の西側には背の築地塀があり、ぼんやりしているとここで終わりかと思ってしまう。

だがこの築地塀は鉤の手の通路があって、さらに先へ進める。

築地塀の先にはさらに境内があって、霊廟になっている。歴代の上人の墓所である。

ここだけでもちょっとした神社ほどの規模がある。

構造的にもお寺よりは神社に近い造りだ。

唐門、遥拝所、瑞垣が国重文に指定されている。

これが国重文の遥拝所。墓所に参詣するための拝殿と言ってもいい。こちらでは「拝堂」と呼んでいる。

中はこんなふうに視線が抜けるようになっている。

実際の墓所は慎ましいものだった。

この霊廟エリアから更に奥へと道が延びている。

その先には池泉回遊式の庭園が広がっている。

非常に大規模で奥が知れない大自然を感じさせる池がある。町中の寺院の庭とは思えない。

樹木が多く静かな場所だ。

庭園の中の道を進んでいくと、境内の隅にある納骨堂で行き止りになっている。これが第1納骨堂なのだろう。

これで私た観た堂宇はほぼ紹介した。宝物館や茶所の内部などは未見だが、もし今度訪れることがあるなら、報恩講の時に訪れて、お非時の接待を受けてみたい。

(2024年12月13日訪問)