寺域が周濠で囲まれているという事情から、山門前の参道は短く、約50m。総門に相当するのがこの柵。伽藍配置図には釘貫門とあるが、一般的に言う釘貫門とは違う。やっぱり柵だ。

参道には一身田レトロ館というレトロパチンコの博物館があるが平日なのでオープンしていなかった。

山門は5間3戸の二重門。

寺の山門としては最上級の格式のもので、極めて立派な建物。国重文に指定されている。

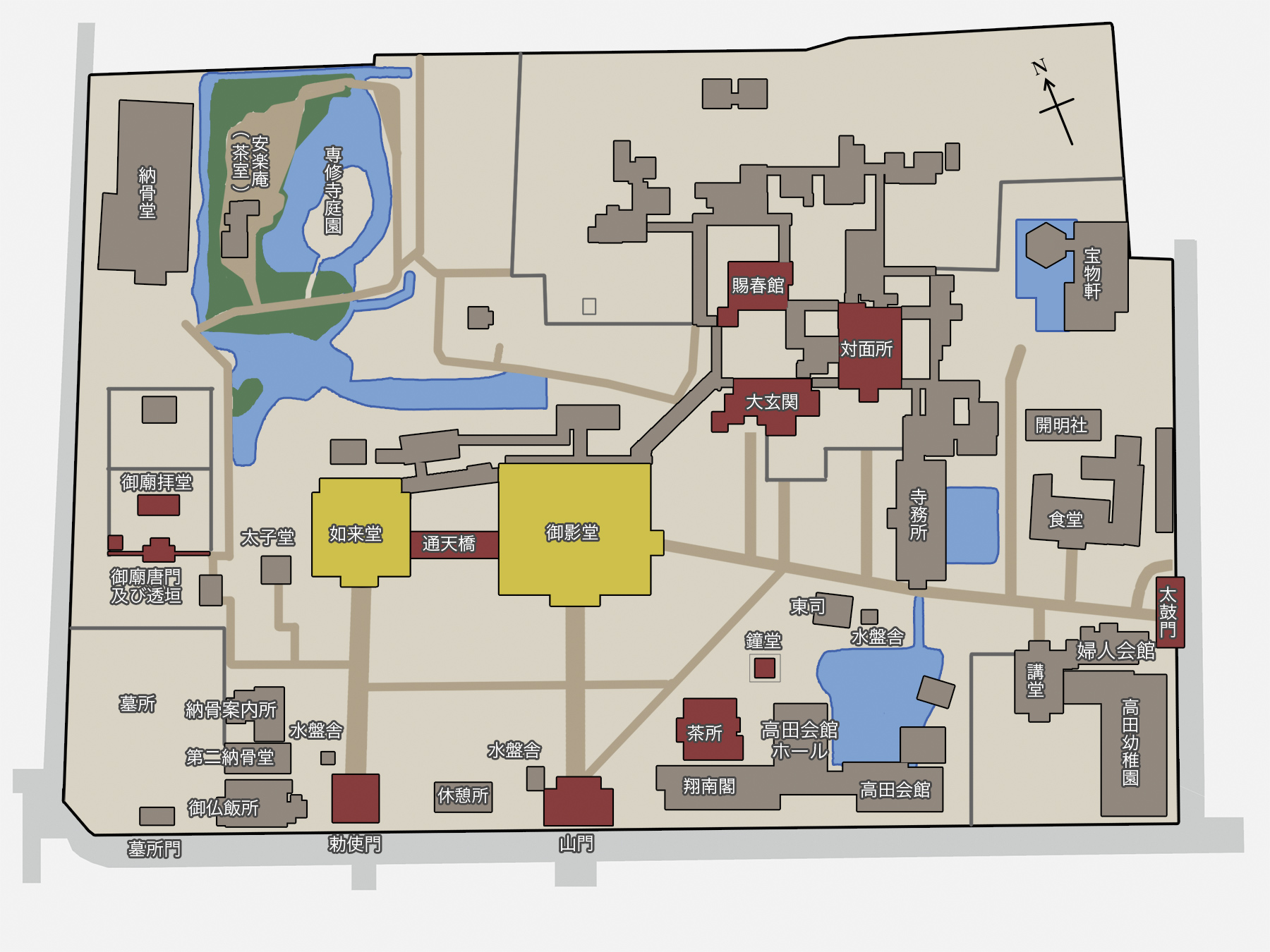

この伽藍配置図は資料館「寺内町の館」にあった専修寺の案内図の写真をトレースし、堂宇を若干描き足したたもの。(写真は手ブレがひどくて使えなかった・・・)

黄色の建物は国宝、赤色の建物が国重文に指定されている。国宝への指定は2017年で比較的最近だ。

これからお寺にお参りして境内をひと回りするのだが、なにせ巨大寺院で堂宇も多いので、2ページにわけて紹介していこうと思う。山門と御影堂を結ぶ線から右側をこのページで紹介し、次ページで左側を紹介する。

山門の前、東西の広い通りには塔頭が並ぶ。塔頭もたくさんあるので別ページで個別に紹介する。

山門の右側にある大きな建物は翔南閣(高田会館)。

寺の建物としては宿坊に近いもの。つまり信徒の宿泊所だ。レストランで食事ができるほか、高田温泉という日帰り温泉もやっている。

日帰り温泉付きのお寺ってこれまでにも何ヶ所かあったが、信徒にいろいろ楽しんでもらおうとしているところにとても好感が持てる。

山門を潜って境内に入る。

山門を入って左側にある水盤舎。

正面にあるのが

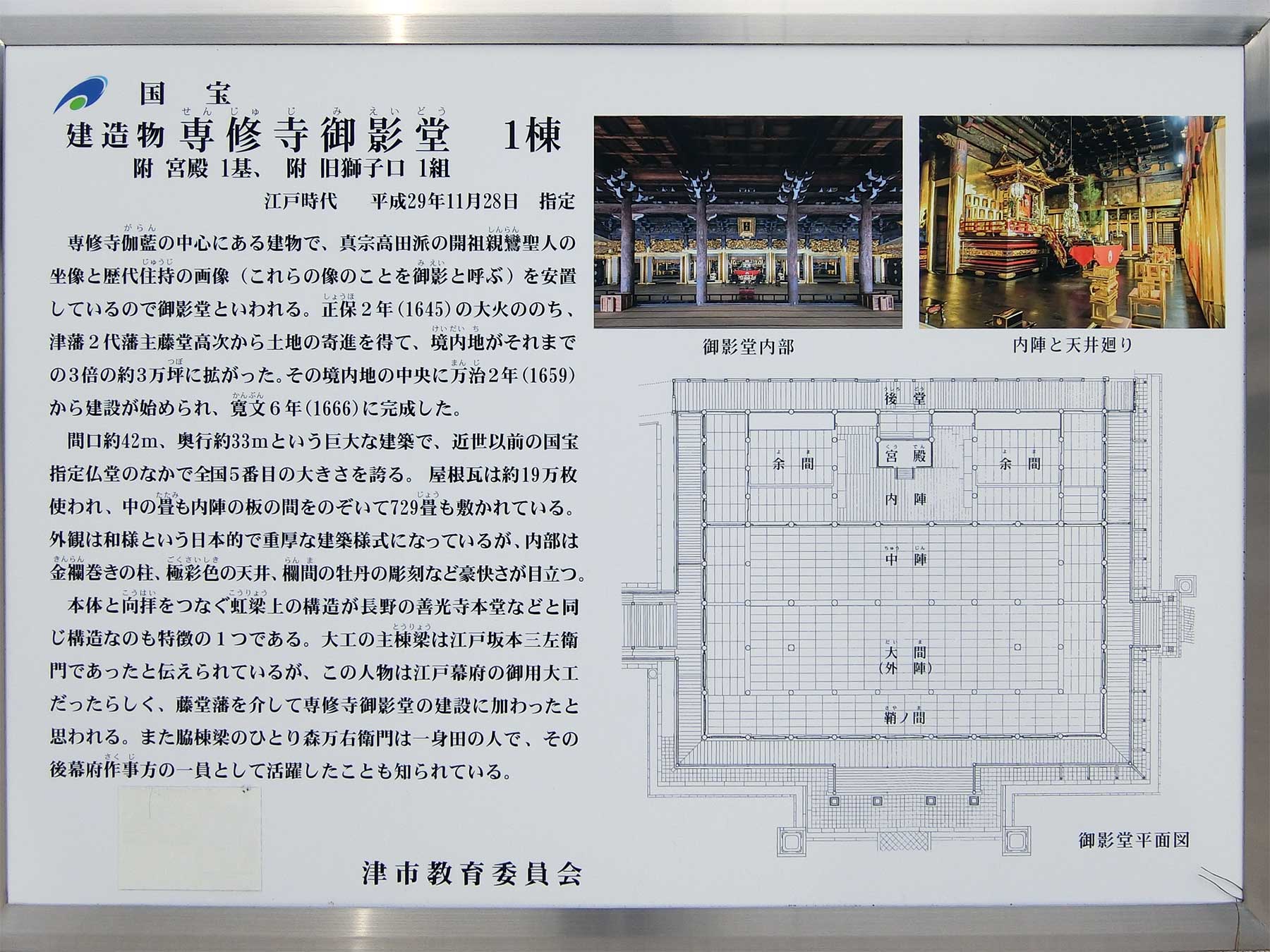

本堂拝観も無料という太っ腹。本堂内の写真撮影も許されている。ただしネットへの掲載は不可ということなのでここでは載せない。代わりに案内板の写真を載せておく。欄間彫刻が立派だ。

正面は9間だが、1軒のスケールが大きいので人間が小さくなったような感がしてしまう。

柱の太さも60cmくらいはある。いまこれだけの木造建築を建てようとしたら、まず柱に使う材木を立ち木で探さないといけないだろう。

本堂で配布されていた散華。

あれ?よく見たら背面が中国語。よく見ないでもらってしまったけど各国語バージョンがあったのか。

本堂前には一対の金灯籠。

本堂の右側にあるのが「

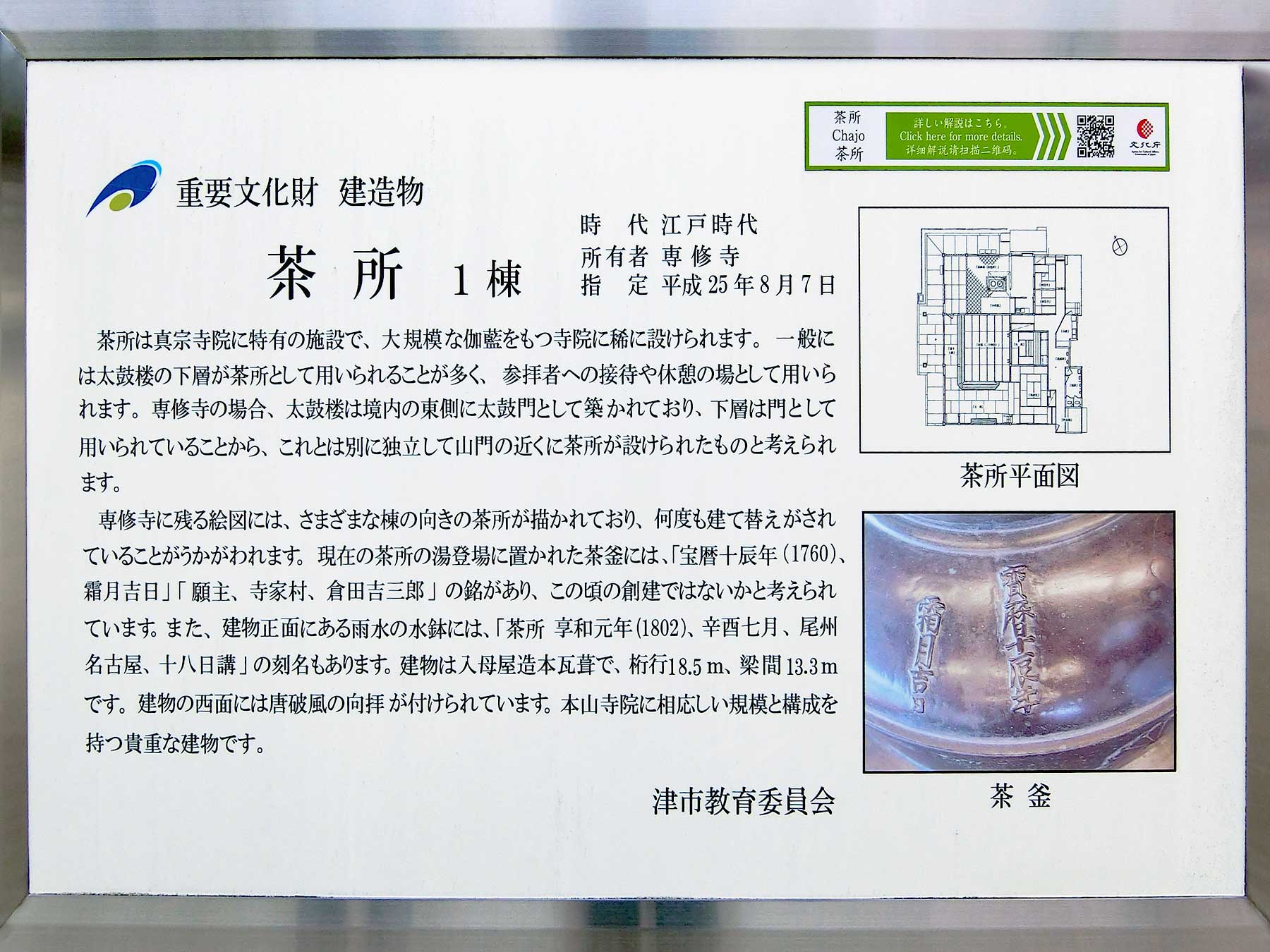

浄土真宗に特有の堂宇で信徒に茶の接待をするための建物とされる。

独立した茶所というの紹介するのは初めてで、非常に興味深い建物だ。

案内板に内部の平面図が載っているのがうれしい。

そもそもこうした信徒に寺に親しんでもらおうという発想がすばらしいよ。現在も茶店として機能していて、国重文の中で喫茶できる。

茶所の右側が宿坊で、境内側には土産物売場併設されている。

宿坊の裏側は蓮池になっていて、水上に茶室がある。

茶所の左側には鐘堂。

本サイトでは、下部が石垣積みの1階建ての鐘つき堂を「

釣り鐘の下に小さな部屋があった。

なんだろう、初めて見たよ。

鐘を撞く人の控え所か? それとも自動鐘撞き機の動力室か?

玄関。国重文。

住宅の玄関と同じ意味合いだが、お寺の場合、玄関機能だけで独立した建物になる。

多くのお寺では本堂の横み密着して建てられ、本堂と庫裏を繋ぐ廊下のような造りだが、ここでは本格的に独立した建物である。

対面所。国重文。

あまり聞きなれない名前だが、住職が信徒に対面するためのに使われていた堂宇だという。一般的な言い方では客殿かな。

寺務所。

宗派の本山なので巨大だ。宗務所ともいう。

寺務所前にある

奥に見えるのは水盤舎。このお寺は巨大で、何ヶ所も門があるのでその門ごとに手水屋も建てられている。

毎年1月9日~16日に行われる親鸞上人の命日となる報恩講という行事で、信徒に対して「お

現在の食堂は外観が本堂ふうで、元は塔頭だった建物の居抜き、あるいは廃絶した塔頭の移築ではなかという気がする。

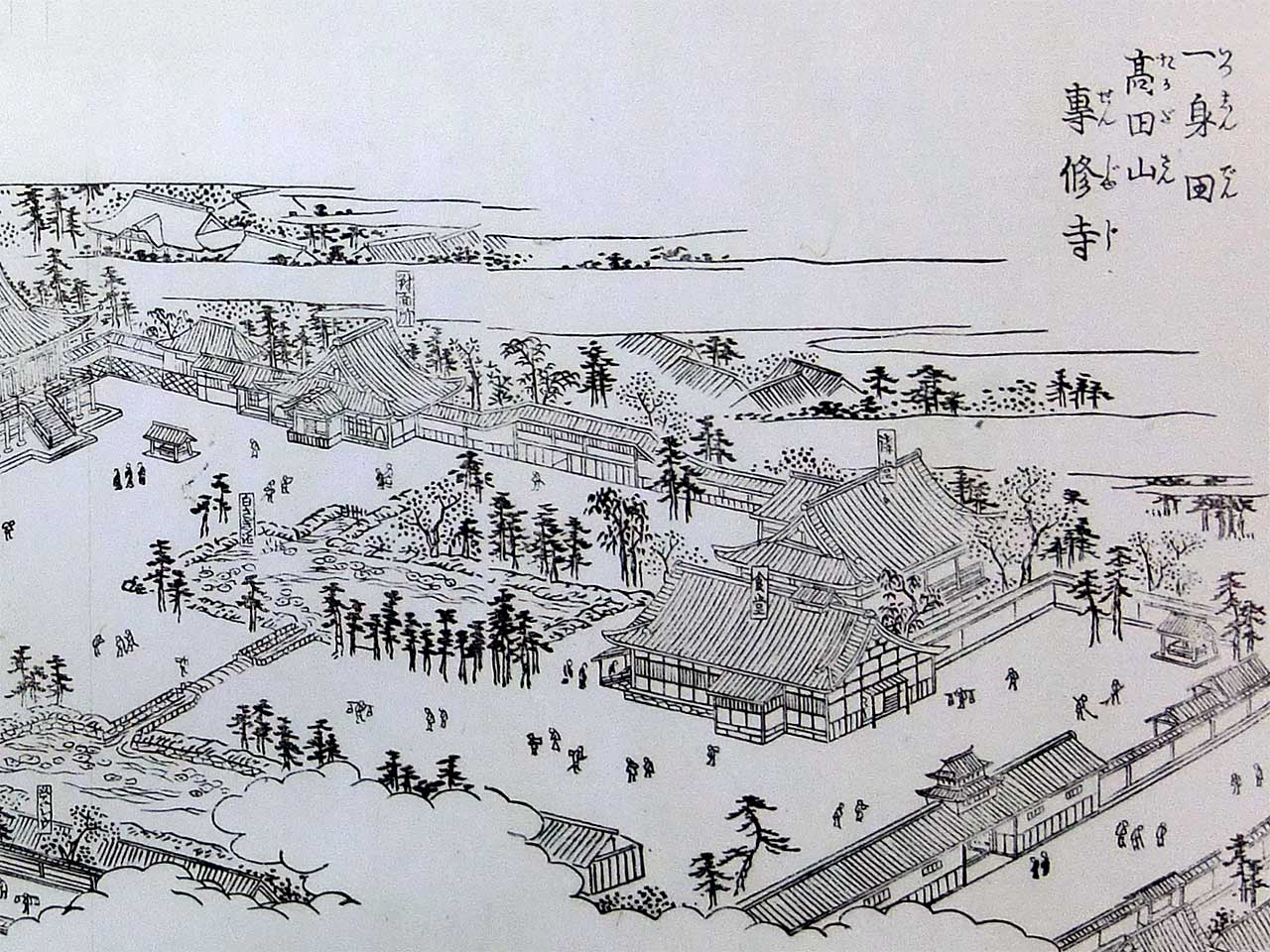

というのも、古図を見ると「食堂」は煙出し櫓を載せた炊事場の構造をしている。これは寺の僧の食事を作る建物「庫裏」である。

大講堂と呼ばれる建物。

元々は南向きの本堂の北側に強引に向拝を増設して、北側から入れるように改装した不思議な建物。

これも塔頭の居抜きか、移築ではないか。

婦人会館と呼ばれる建物。

用途は不明。窓の感じから幼稚園の園舎の居抜きではないかと思われる。

境内の東の端にある長屋門。

上部には楼閣のようなものが載っているが、これは鼓楼。

浄土真宗の巨刹にはこうした城郭的な鼓楼がありがちだが、多くは独立した鼓楼として1階部分には部屋を持つ。このお寺では下部が通り抜けられる門になっている。鼓楼門といってもいいだろう。

浄土真宗のお寺に城郭的なお堂があるのは、戦国期に国家権力と対立して寺が要塞化した時代の誇りを伝えるためじゃないかと個人的には思っている。寺内町が環濠集落になっているのも同じだ。

いくら要塞っぽい寺とは言っても、実際の戦闘で戦えるほどの防御力はないだろう。

(2024年12月13日訪問)