ここまで下流から見てきた旧六堰用水、つまり、現在の大里用水の取水部に来ている。

江戸時代にこの付近に6ヶ所の取水堰があり、それをひとつに統合したという意味でこの施設は「

「頭首工」は農政用語で、「取水堰」とほぼ同義。

ダムに道の駅がで造られてドライブの休憩スポットになったりするのに比べると、頭首工って観光で行く人はあまりいない気がする。

でも六堰頭首工は「関係者以外立入禁止」という感じではなく、駐車場もあってファミリーなどが訪れてもいいようになっている。

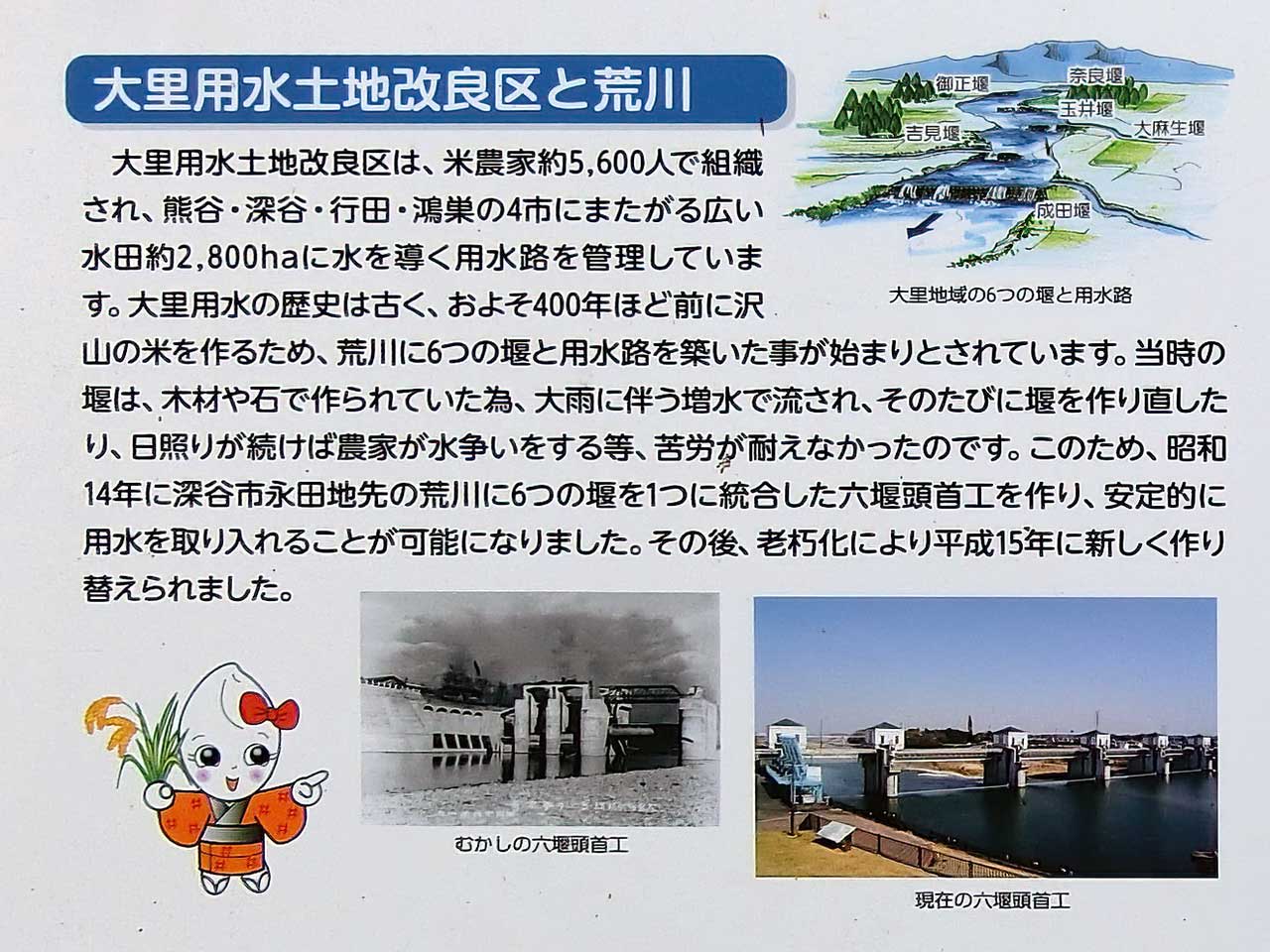

江戸時代に造られた6ヶ所の取水堰は、河川を横断するものではなく両岸から突き出た突堤だった。大水で壊れ、そのつど造り直すのだが、上流側の取水口がどうしても有利で、渇水期に下流に水が来なくなる。それが水争いに発展することも度々あったという。水争いは言葉は軽いが、実際は地域が団結して相手側の堰の破壊を試みる小さな戦争のようなもので死傷者も出る。

最後の水争いは昭和8年(1933)に荒川の南岸と北岸の間で起きたが、昭和14年(1939)に江南サイフォンが完成してからは発生していない。

その後、取水堰や用水路が老朽化したため、平成6年(1994)から改修に着手し、平成11年(1999)に新しい堰が完成した。

その後、平成15年(2003)に堰の管理道路が道路橋として供用され、現在の姿となった。

道路橋としては重忠橋と呼ばれている。

大里用水の取水口は左岸にある。

取水口は川床よりも高い位置(赤い柵部分)にあって、砂が流れ込まないようになっているようだ。本流はせき止められて流れは緩やかなので、砂は堰の前で沈殿し上澄みの水だけが取り込まれるということなのだろう。

下流の菅沼沈砂池が現在は使われていないような説明があったのは、ここが沈砂池になっているからだ。

もし用水の取水口前に砂が堆積して浅くなった場合は、このフラップ型2段ゲートの下段を開いて砂だけを排出できるようになっている。諏訪湖の釜口水門でも似たような砂吐きゲートを見たな。

六堰用水の5区画の水門で、上下2段になっているのはこの1区画だけだ。

取水口の除塵機はなんだかものすごい。

赤い柵部分に木くずなどのゴミが詰まると、これがスライドしてゴミをこそぎ取る仕組みらしい。

左岸にはアイスハーバー式の魚道がある。

私は魚道のことは詳しくないけれど、このように魚道の入口が堰よりも下流にある場合、川岸に沿って登ってくる魚はスムーズに魚道に入れるが、川の中央の流れも水深もある場所を遡上する魚は堰の落水に集まるばかりの気がする。

右岸には魚道のほかに越流堤があって常時水を落としている。大里用水が荒川の水を総取りしてしまわないよう担保するための仕組みだ。かつて取水のしすぎで熊谷市付近で荒川が瀬切れ(水無し川)なったことがあり、本流の水量を確保するためにあとから増設されたという。

またこの部分の水路は3重になっていて、岸側にほとんど水が流れていない水路がある。

カヌー用の通路か?と思ったら、この水路は「緩勾配魚道」という設備だという。

ただ上流部分"⇩"は土砂で埋まっていて、一般の魚道を通るような魚は上れない気がする。ちゃんと機能しているのだろうか。

でもカニやウナギは遡上できない滝を避けて地表を這うことがあるというから、この魚道には向いているのかもしれない。

左岸には管理事務所があり、簡単な広場も設けられて公園になっている。

広場には戦前に造られた先代の六堰頭首工の水門が展示されている。

この円筒状の巨大な物体はローリングゲートといい、ケーブルで巻き上げることで回転しながら上げ下げされる。

完成当時は東洋一のローリングゲートだったという。

広場にあったボート用と思われるクレーン。

堰の上流側の川の様子。

堰の下流側の様子。

(2023年11月05日訪問)