新河岸に来ている。

かつて川越五河岸と呼ばれ、江戸と川越を結ぶ舟運の川越側の港だった場所だ。

この一角に扇河岸、牛子河岸、上新河岸、下新河岸、寺尾河岸という5つの船着き場があった。江戸初期に川越城主の松平信綱が新河岸川を整備して、ここを川越の港としたのだ。

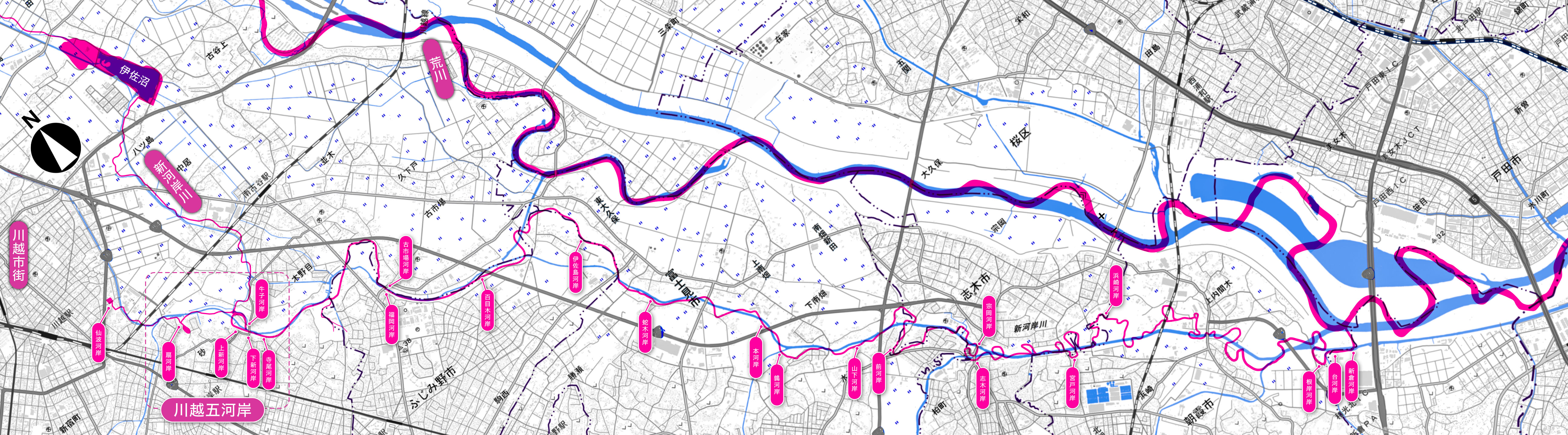

新河岸川の水源は伊佐沼で、さらに上流は入間川から取水した赤間川という用水だった。そうした用水を新河岸川に集めて水深を確保し、通年荷船が運行できるようにして江戸と川越を結んだ。

地図の青色は現在の河道、ピンクは舟運全盛期の明治初期の河道だ。

初めにできたのは寺尾河岸。その後拡張されて新たにできたのが「新河岸」というわけだ。上新河岸、下新河岸、牛子河岸は隣接していていた。その後新河岸が手狭になると、上流の低湿地を造成して扇河岸が開設され、川越五河岸と呼ばれるようになった。

なお、地図には下流ぶんまで作ったので横スクロールで川下りを楽しんでほしい。

私がこの河岸を知ったのは、川越に住んで間もなくのころだった。学生のひとり暮らしで孤独を持て余してはよく近郊を徘徊していた。

ある夕刻、たまたまこの道を通ったら川沿いに大きな窪地があるのが目に入った。

「ナンダココハ!?」思わず叫んでしまった。

もしかして船だまりか貯木場の跡地か? ということは、ここは河岸なのか? 学生ながらにも、川越という古い町に住んでいれば、そういうことが薄々わかるようになる。

昔は堤防がなく、新河岸川とこの窪地がつながって、池だったのではないか。その時はそんなことを考えたが、それ以上追求はしなかった。新河岸に怪しげな窪地があるな、という記憶に留めただけだった。

いま改めて、この場所が何だったのか調べてみる。

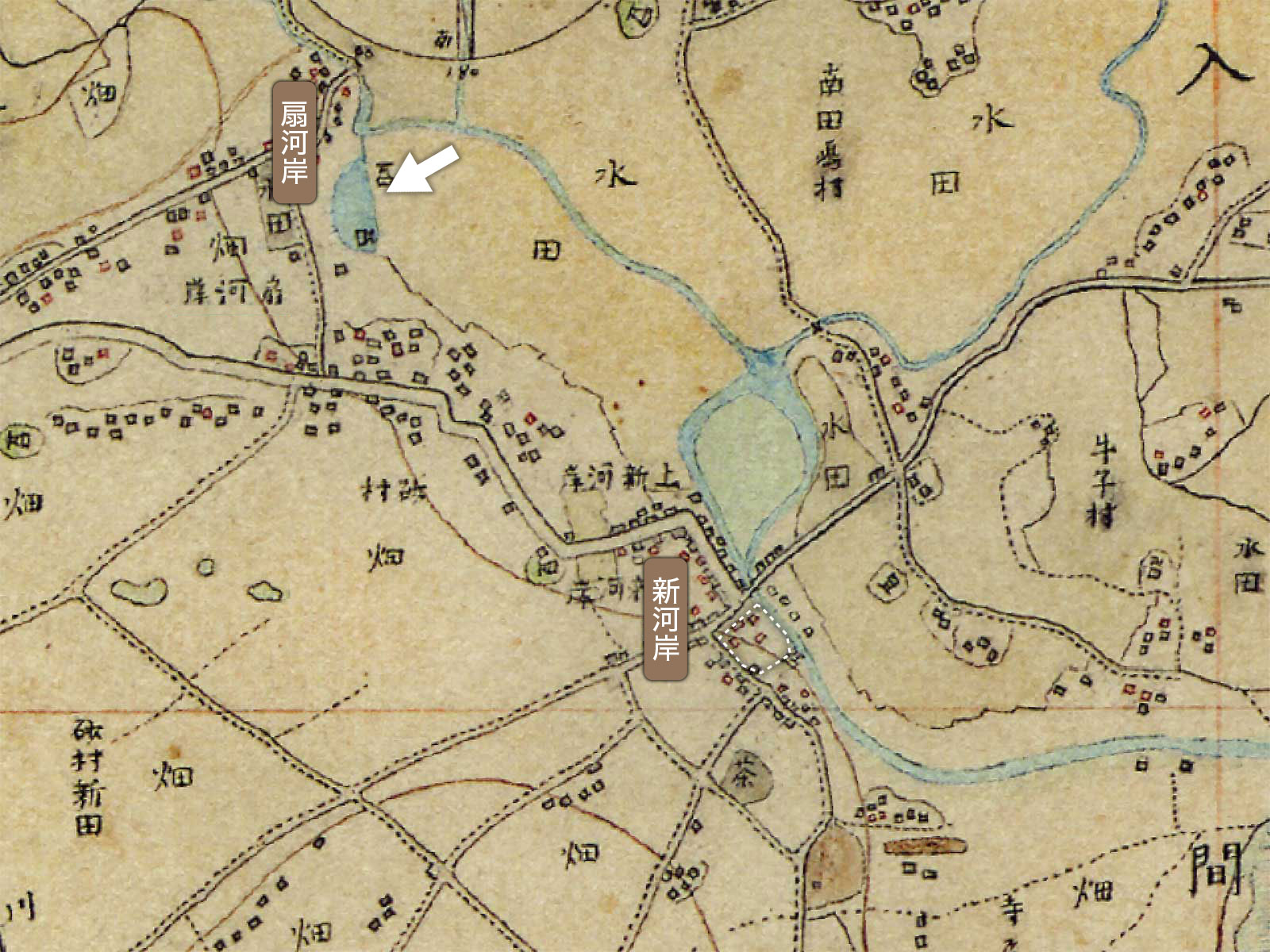

これは明治初期の地図だ。窪地は白い点線の部分。水域は描かれておらず、建物の印がある。現在の状況とあまり変わりはなさそう。

ここからは想像なのだが、やはりこの場所は江戸時代には貯木場だったのが、上流の扇河岸に新たな貯木場ができたため埋め立てられて荷さばきをする作業場や倉庫になったのじゃなかろうか。

昭和初期と思われる上新河岸の写真。

古写真はたぶん左奥のベージュの建物があるあたりだと思う。

現在は瀟洒な真新しい戸建て住宅が並んでいて、往時の面影は微塵もない。たぶん堤防工事で当時の地形と変わっているのだろう。

ただしこの場所から下流方向の風景は舟運華やかなりし時代を彷彿とされる。

堤防上に河岸場跡の石碑が建てられていた。

下のほうに新河岸川舟唄の歌詞が彫られている。

〽

通い

〽 押せよ押せ押せ

押せば千住が近くなる

〽 着いた着いたよ 新河岸橋へ

新河岸には古い町並みはあまり残っていないが、唯一、残っているのが綿善(手前)と、伊勢安(奥)。

伊勢安は材木、肥料を扱っていた問屋だったという。

新河岸は川越のはずれの田園地帯だが、かつては江戸の風が届く場所として、おしゃれで文化的な町だったそうだ。

(2023年04月23日訪問)