新河岸の河岸場跡から南を見ると崖線上に塚があり社殿が見える。日吉神社だ。

お参りしていこうと思うが神社周辺は道が狭く、軽自動車1台置く程度の駐車スペースすら見つからない。周囲の市街化が進んでいることもあって、そもそも河岸場跡の見学にも車の置き場が困るのだ。なんとか置けそうなのは旭橋東詰めの河岸跡記念碑の前。

神社は新河岸川を背にしていて西向き。

境内は開放的で、子どもが虫取りに来ていた。

こういう開放的なお寺って好きなんだよね。

境内の入口には線刻の仁王像がある。

ピーカンで写真を撮るにはちょっとつらい。

境内に入ると左側には社務所と水盤舎。

右側には新河岸自治会館がある。

だいたい田舎の鎮守では社務所と自治会館は兼用の場所が多いが、ここでは別に建てられている。どちらも地域住民が資金を出しているのだからすごいな。

やっぱりかつて河岸で栄えた土地柄なのだろうか。

参道の正面は観音堂になっている。

日吉神社は左の塚の上。

観音堂の前には猫足の石塔があり「馬頭尊」と書かれていた。

『新編武蔵風土記稿』によれば河岸の成立以前からこの場所に神社と寺があったようだが、詳細はわからないという。

観音堂の中を覗いてみると、格子戸があり内陣のような作りになっている。

観音菩薩は厨子に入っていて姿は見えず。

厨子のある内陣部分は凸型になっていて、まるで神社のような作りだ。

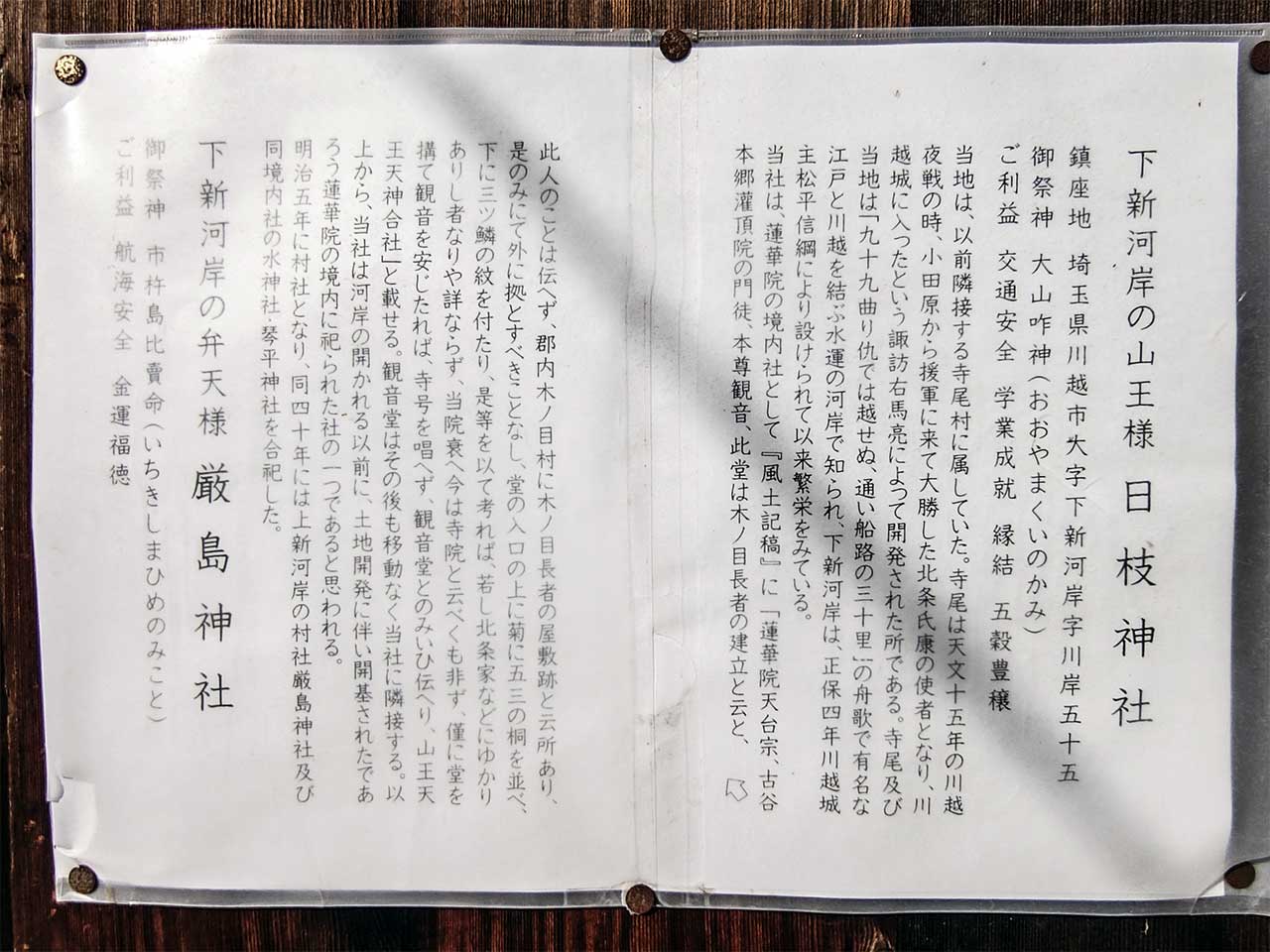

続いて日枝神社。

段丘崖のキワにあるがそこからさらに土盛りされた塚の上に建てられている。

拝殿は切妻の平入り。

本殿は一間社流造り。

本殿の拝殿の間には屋根付きの吹き放ちの廊下がある。面白い作り。

本殿の右側には末社の愛宕社。

愛宕社には独立した石段がある。

ほかに、木場の跡ではないかと思っている窪地に厳島神社がある。

現在は整地され乾燥した土地になっているが、少し古い地図ではこの窪地にはいくつか湧水があったようだ。

(2023年04月23日訪問)