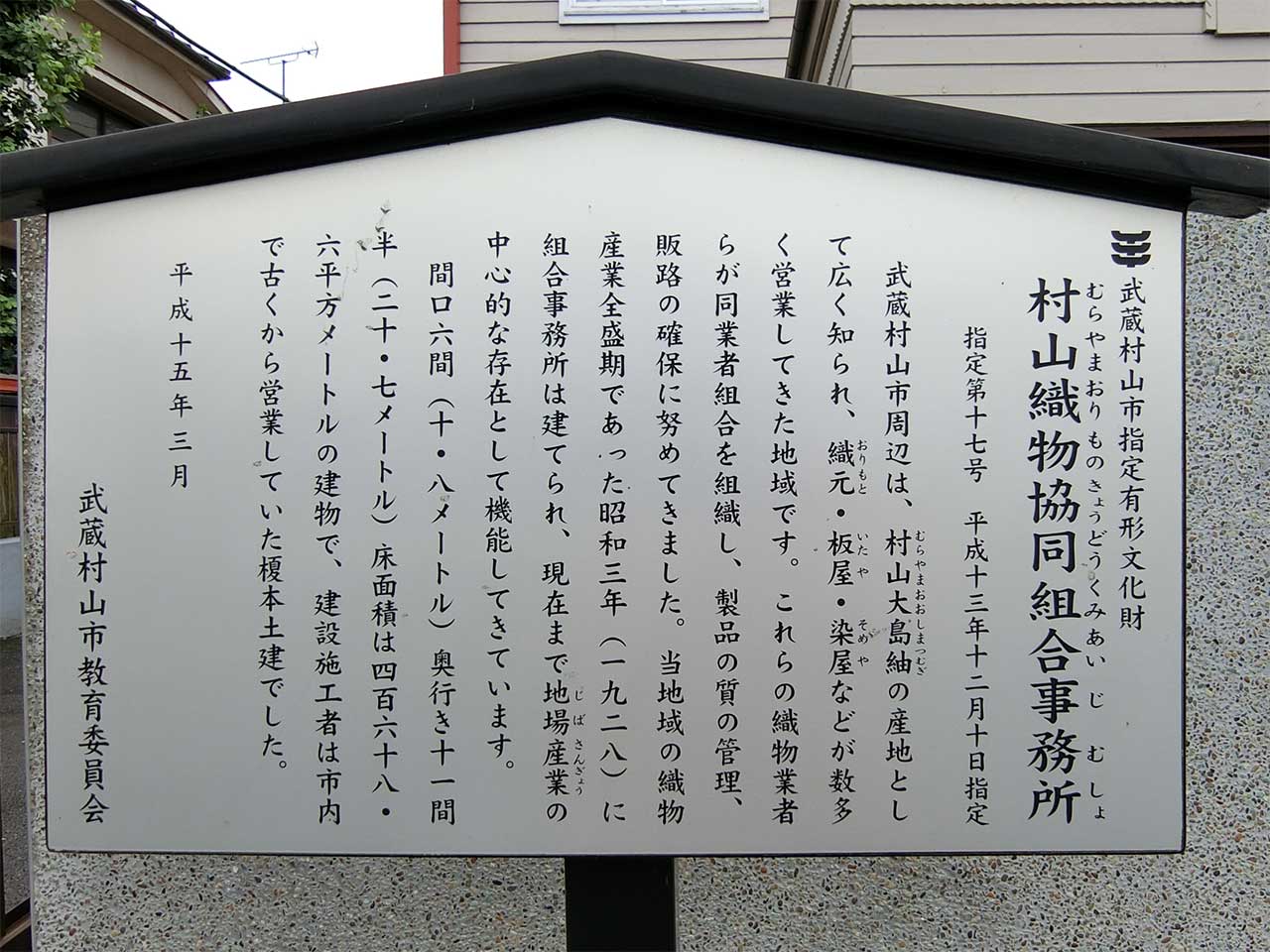

あるとき、Googleストリートビューで辻時計を探していたとき、村山織物協同組合事務所という建物を見つけた。

武蔵村山市が通称「

そこできょうは入間市の石川組製糸繭蔵とこの建物をまとめて見に来ることにしたのだ。

建物は昭和3年(1928)築なので比較的新しく、意匠も際立って優れているというわけではない。終戦直後には占領軍に接収され、兵の慰安施設になったこともあるという。

どちらかといえば建物自体よりも、東京にいまも織物組合があり活動しているということが注目に値するところなのだ。

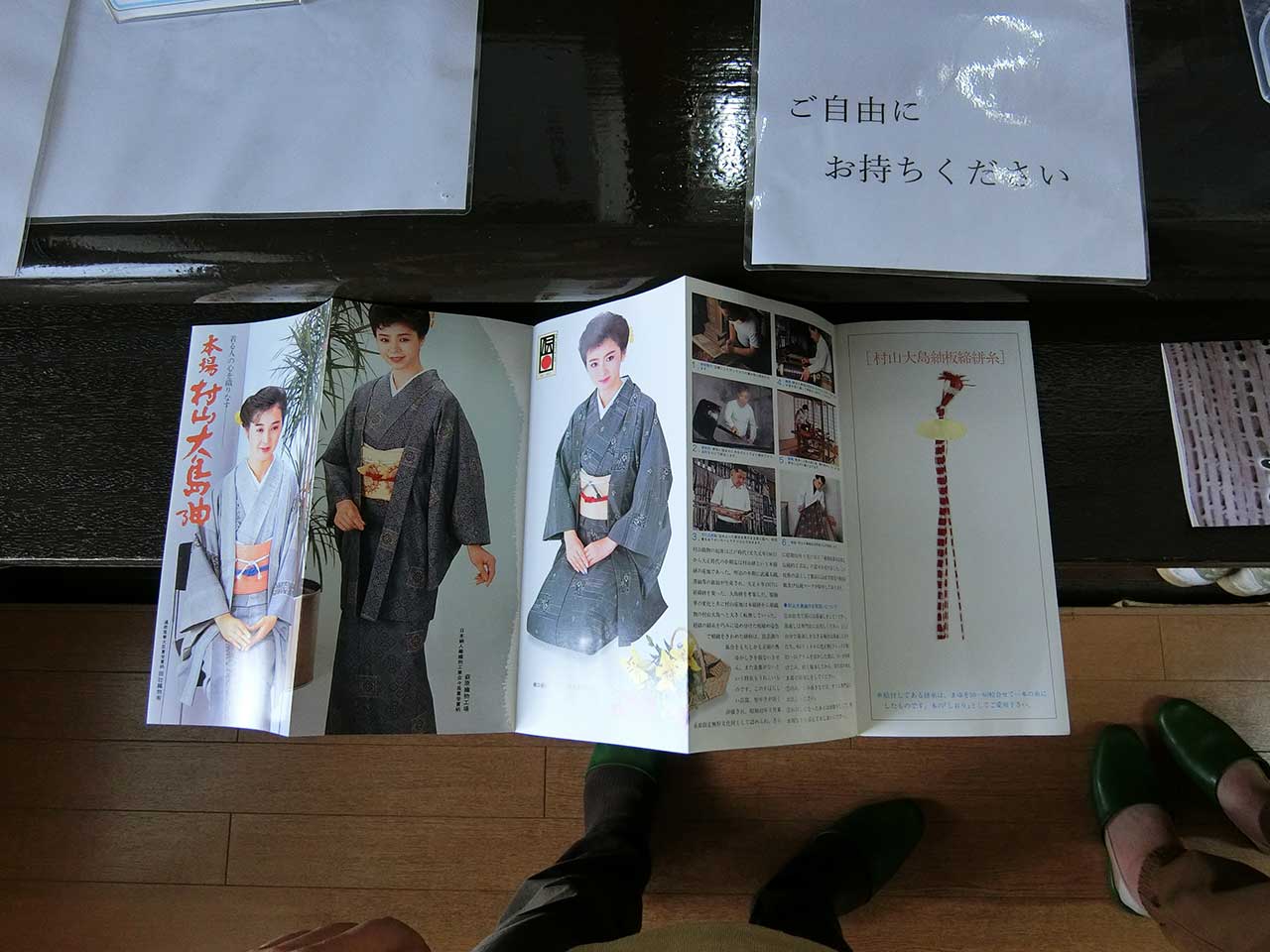

「村山大島」と聞いて、何のことかすぐにわかるのはキモノ好きな人だけだろう。これが村山大島の布。

キモノの生地として奄美地方の「

村山大島は大島紬と似たような模様を、より効率的な方法で造った織物。つまり「武蔵村山市を産地とした大島紬のような織物」という意味である。

事務所はぱっと見には営業してそうには見えなかったのだが、訪ねてみるとやっていて見学できることになった。

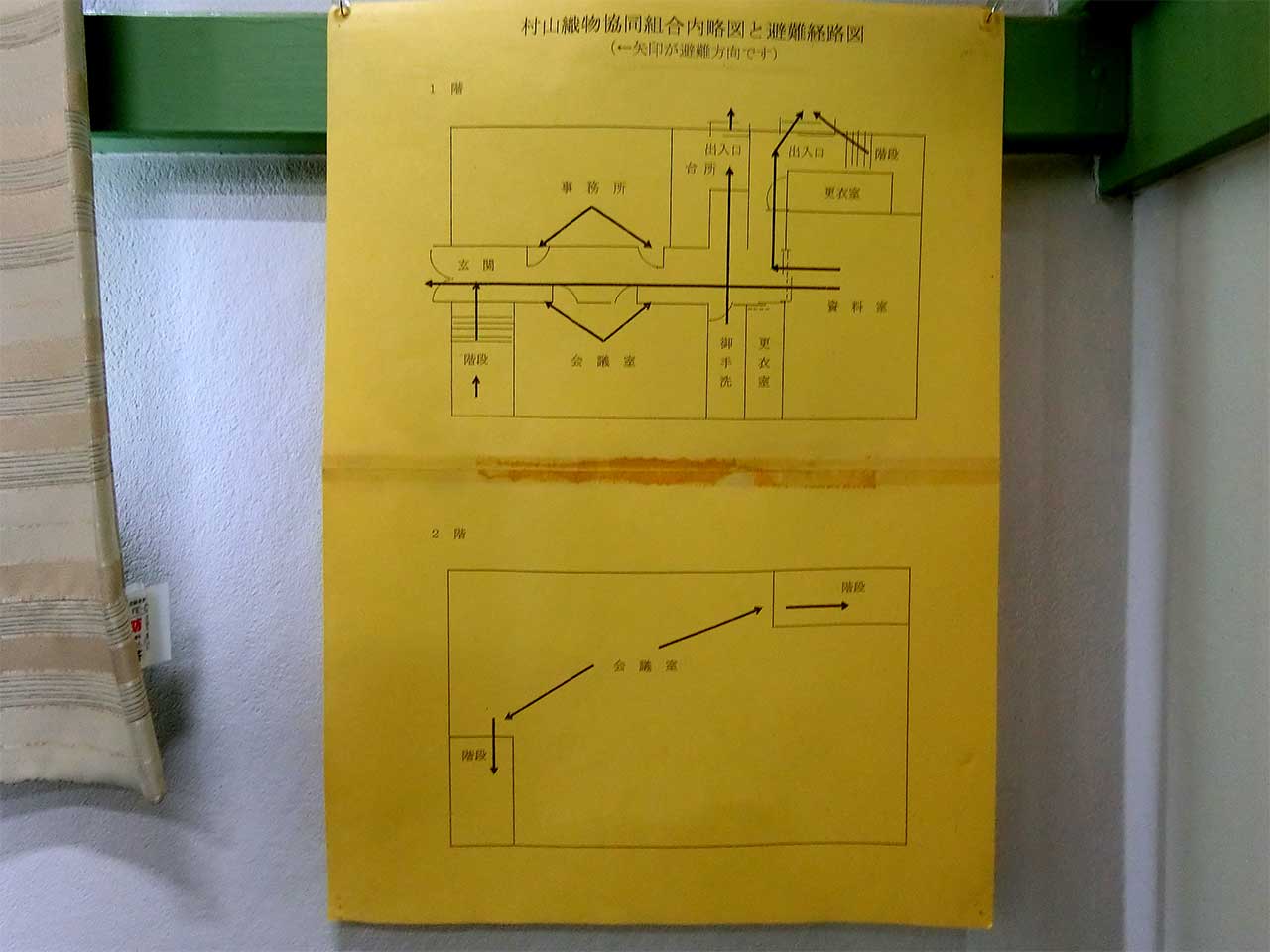

内部は1階が組合の事務所、2階が旧会議室で、現在は2階が資料館になっている。

入館料は無料。

1階の廊下と右側の事務室がミュージアムショップになっている。

廊下には村山大島を使った小物類。

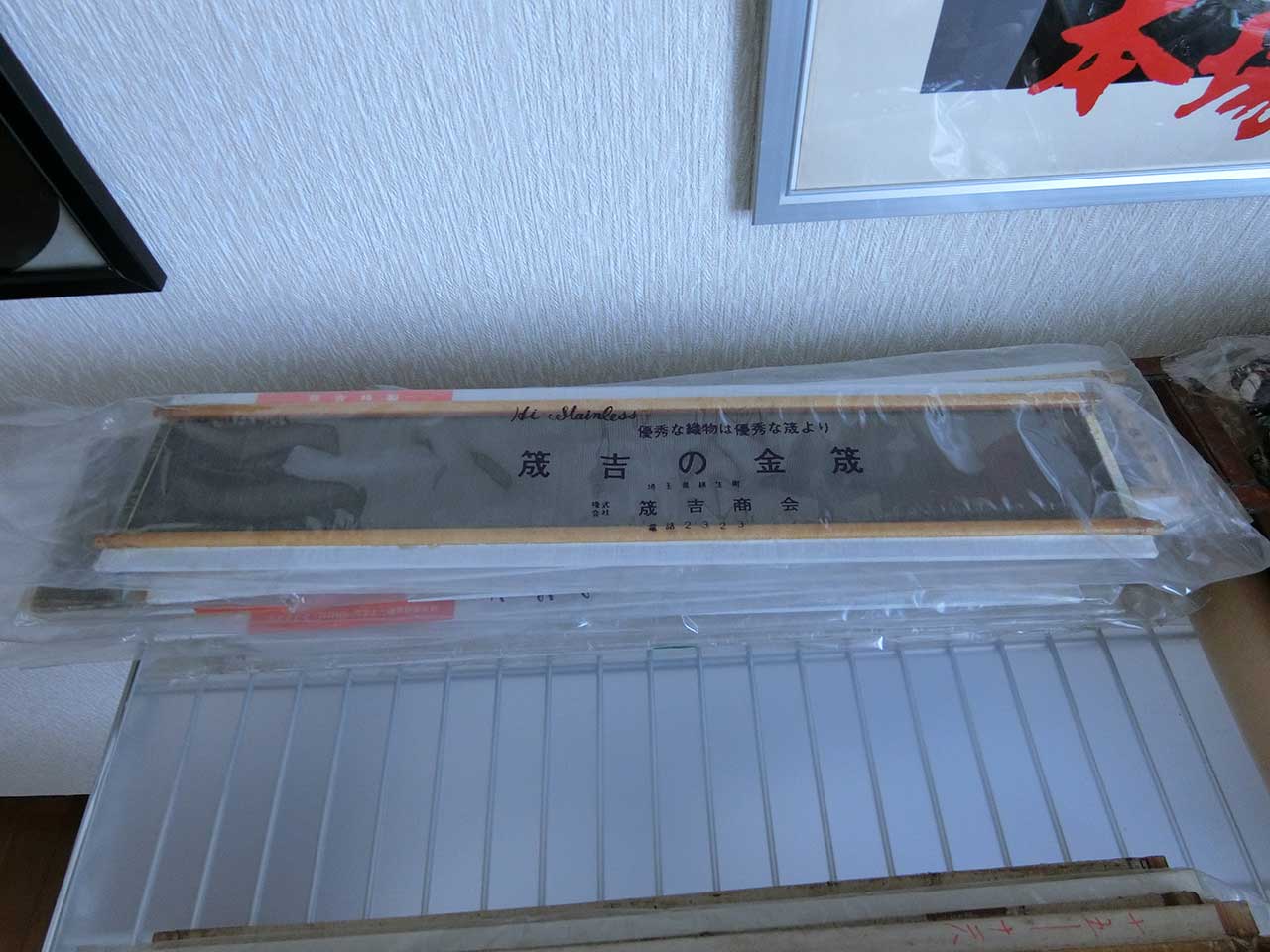

事務室のほうには、機道具が売られている。

実際に機屋さんで使われていた中古品なのか、値段はリーズナブル。

「タテ巻き

受付の人に聞いてみたけれど、事務職なのでよくわからないとのこと。染めた糸をさばくための糸道的なものか?

パンフレットには、実物の

2階の資料展示室を見てみよう。

2階は間仕切りがない一部屋で、かつては組合員の総会や宴会などを行なった議場だったのだろう。

先ほどみた石川組製糸事務棟の2階が会議場だったのではと書いたのは、こういう造りのこと。

奥のほうに道具が展示されている。

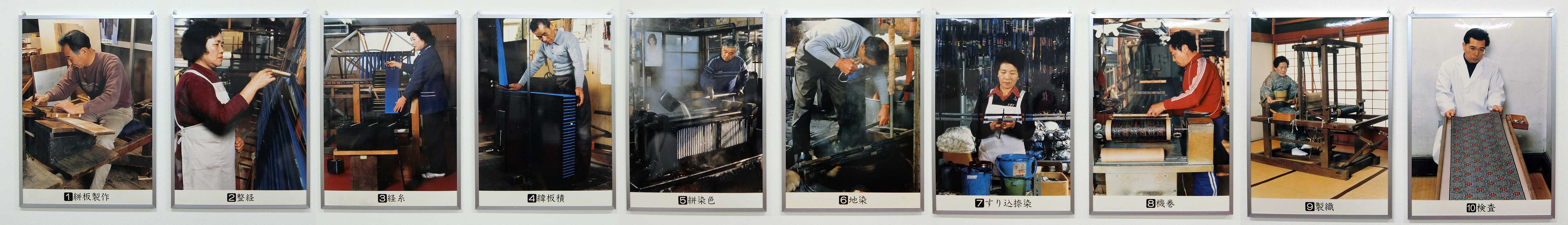

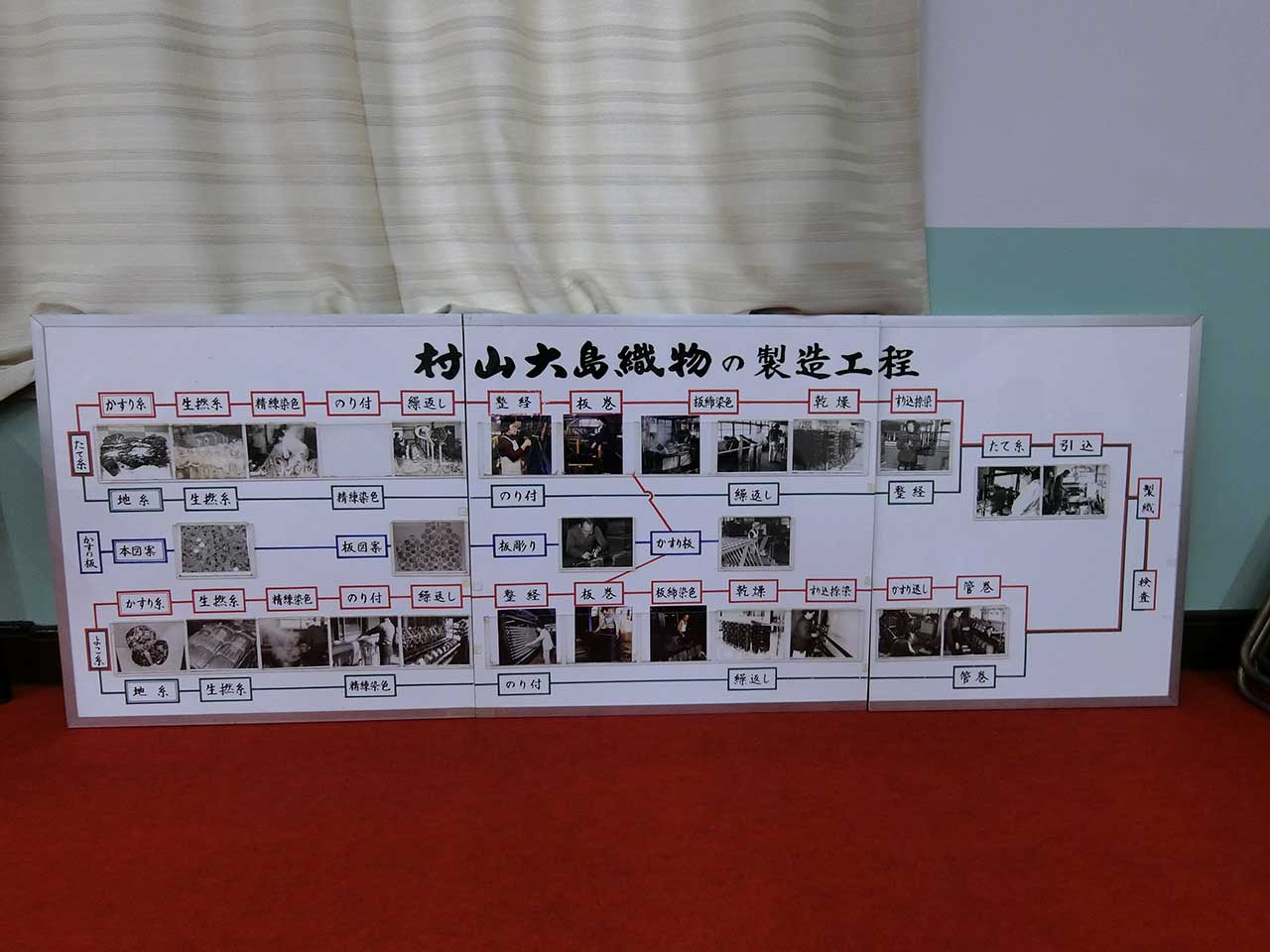

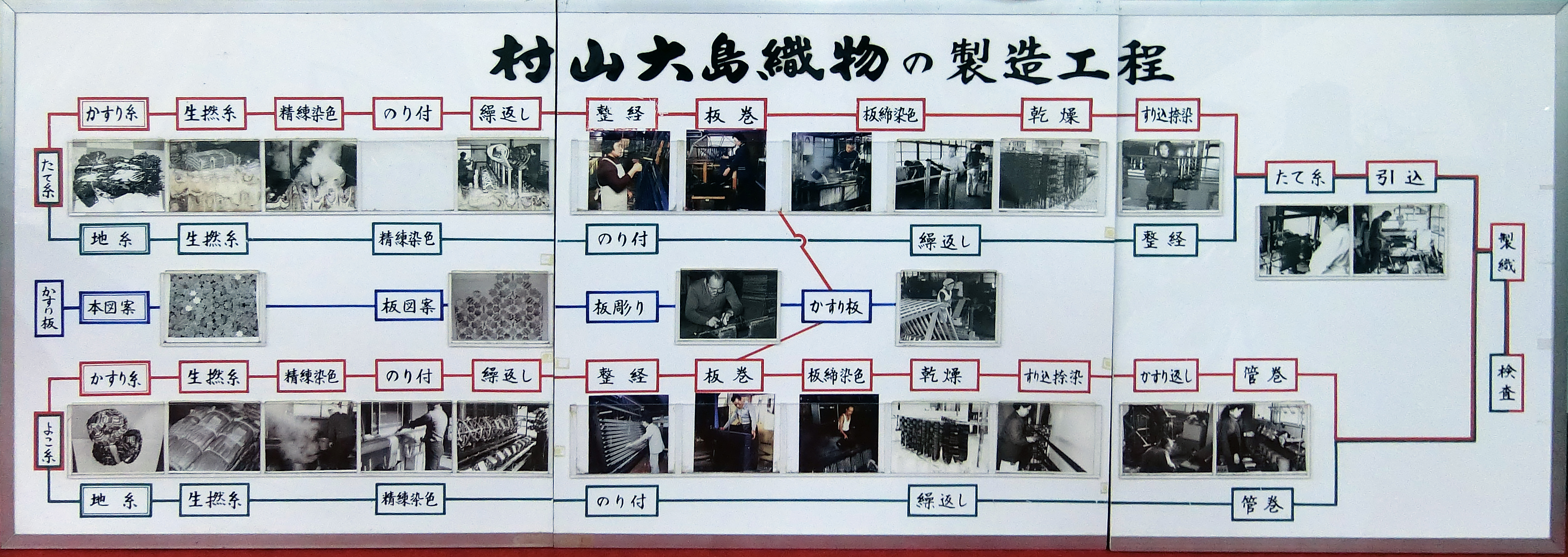

道具と同時に、村山大島の歴史や、製造工程のパネル展示もあり、これのおかげて村山大島への理解がとっても深まった。

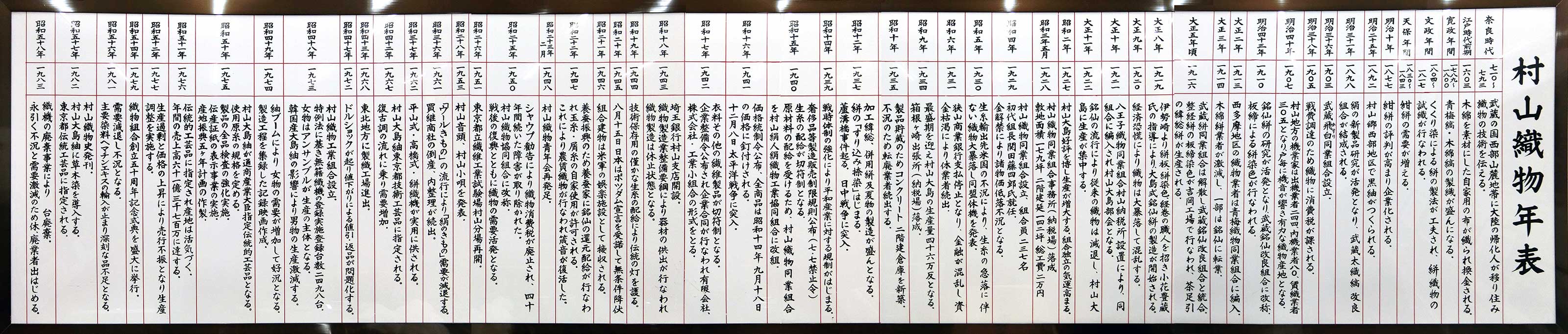

年表にははっきりわからないところもあるが、武蔵村山に現在のような方法の絹の絣織りの産地が成立したのは明治後半、タテヨコ絣や、板締めや擦込み捺染になったのは大正~昭和初期くらいのようだ。

タテ糸、ヨコ糸ともに、色や模様のある「

村山大島の特徴は、絣糸に模様をつけるときに「板締め染色」という方法を用いることだ。

展示物を工程順に見ていこう。

原料となる絹糸のカセの見本があった。

これによれば、羽糸(生糸)は27デニール、撚糸精練後は135~216デニールほどの太さということになる。

一般的に糸を染めるときはカセの形状で染液に浸すのだが、村山大島は板締めで染めるため、板に巻き付けなければならない。

そのためにカセから

「

ここで、原料の糸を近くで見ることができる。見た目で、撚糸は片撚り、撚り回数は甘撚りだとわかる。

大島紬は江戸時代には真綿から引いた紬糸を使用していたが、現在は繭から引いた生糸の精練糸を原料としている。かつての紬糸の風合いに少しでも近づけるため、撚糸はごく弱くかけているのだろう。

よく見ると細かい縮れがあり、このサンプルはもしかしたら玉糸か座繰糸かもしれない。

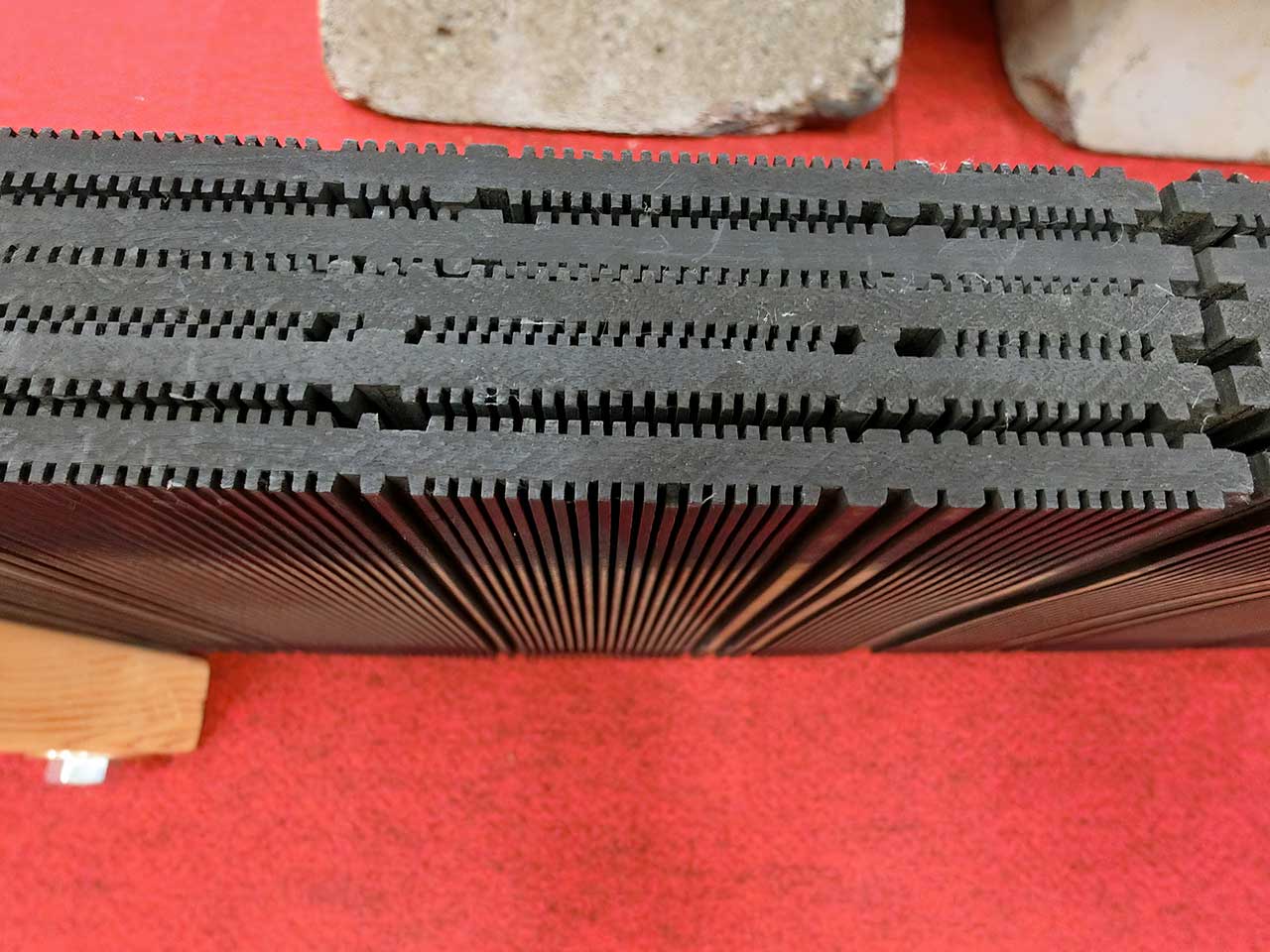

絣糸に模様を付けるために使われる

糸をこの板の長手方向に巻き付け、強く締めてから染液に入れることで、染液が染みる箇所と染みない箇所ができて糸に規則的な模様が付くのだ。

板締め染色の様子。

元になった大島紬では、染めたい絹糸を木綿糸で

板締めで染められた絣糸。

もちろんこれだけでは何の模様なのかはわからない。これをタテヨコに織り上げたとき、初めて模様がわかるのだ。

3色以上の絣糸を作る場合は、擦込み捺染という方法で白い部分に色をいれていく。

赤と青を差した絣糸。

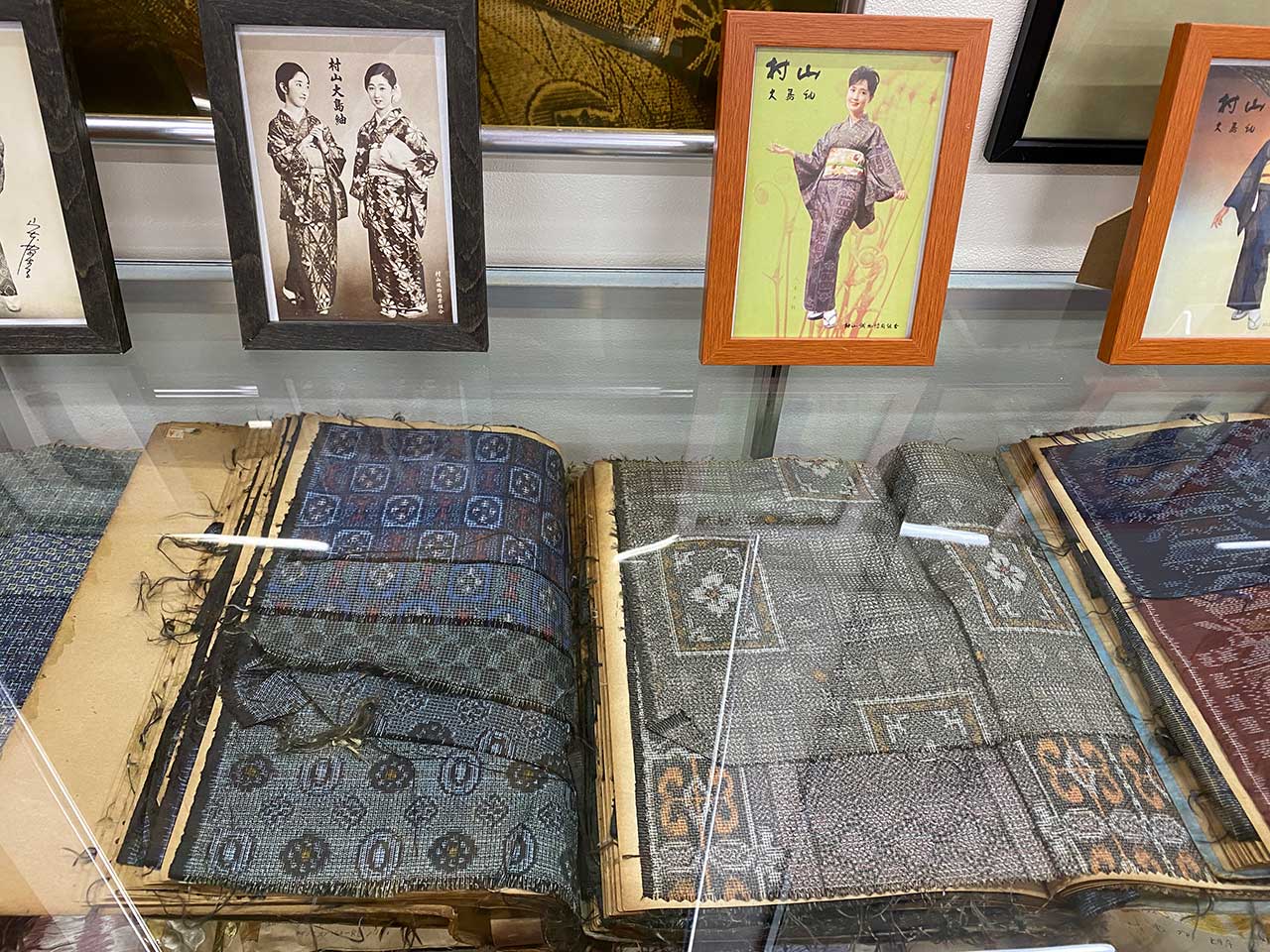

絣糸の色の組み合わせは見本帳として残されてゆく。これが貴重な財産となる。

もちろん、織り上がりの見本も残す。

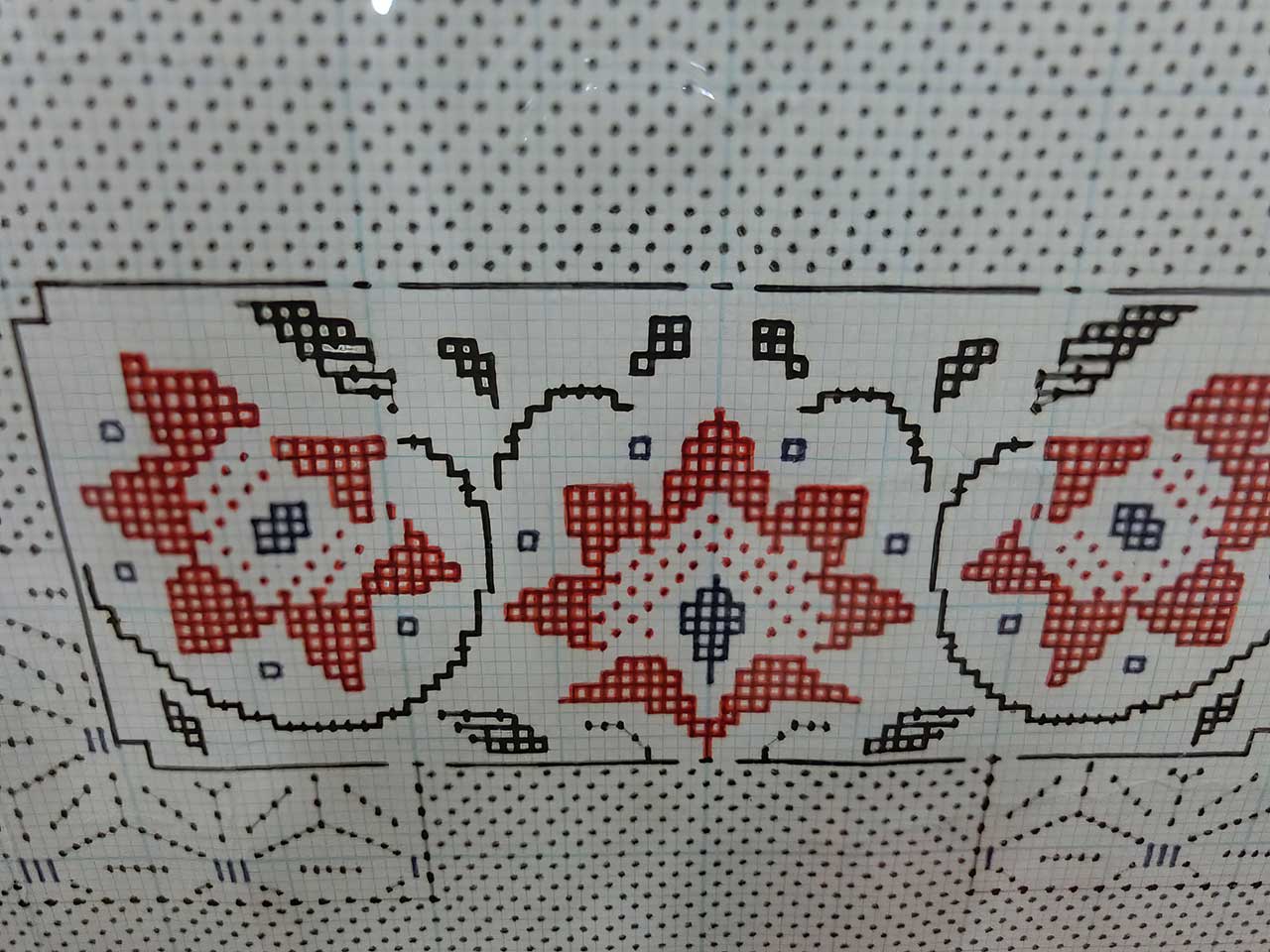

模様の設計図。

これを元に、絣板にミゾを彫っていく。

「

板締め染色をしたあと糸は巨大な輪になっている。板の長辺を合計した長さになっているからだ。

このままでは輪が大きすぎて扱えないので、1.3m程度の小さな輪のカセに巻き直す。これを絣返しという。

カセのサイズを小さくすることで、再び糸繰り機→小枠という作業が可能になる。

続いて「

たとえば、タテ糸を26mにそろえたいというような場合でも、左右のクイに糸をかけていくことで、狭い場所で作業できる。

糸は小枠からほどいているので、絣返しのあとに再び糸繰り機にかけたことがわかる。

長さをそろえたタテ糸を「

整経した糸は小石を詰めた枡みたいな箱に入っているのが面白い。重しだけでなく、糸が絡まらないような効果があるのかな。

見ると、模様のついた絣糸と、模様のない地糸が一緒に巻かれている。これって、村山大島の特徴か?

高機にセットされた緒巻を見ても、模様のある絣糸が巻かれているのがわかる。

以前、大島紬の機を見たことがあるが、緒巻には地糸だけを巻きつけ、絣糸は別の梁の杭に縛りつけるようになっていた。模様がズレないようにするためだと思われた。

村山大島の機には絣糸を固定するための梁がそもそも存在しない。こうした違いも効率を考えてのことなのだろうか。

機を手前からみたところ。

タテ糸を上げ下げする

ヨコ糸を入れるシャトルは、ヒモを引くと左右にはねるバッタン機構付きだった。

以前に見た大島の機にはバッタン機構はなく、手動だった。

タテヨコの模様が組み合わさることでこのような精緻な柄が浮かび上がる。

写真や実物の展示もありとてもわかりやすく学べたことも多かった。

板締めなどの各種の工夫で、大島紬よりもリーズナブルに絣織物を製造した産地が村山大島という理解でいいのだろう。

展示の最後に、『村山織物史』という資料本の直売コーナーがある。

この本は装丁が本物の村山織物で出来ていて、色々な織り元から提供されているので、気に入った柄のものを買える。

値段も安いので、記念に買った。

(2022年07月13日訪問)