続いて、

入場料は大人300円、子ども200円と安価。もっともこの近隣にいくつかある横穴墓群は無料だけど・・・。

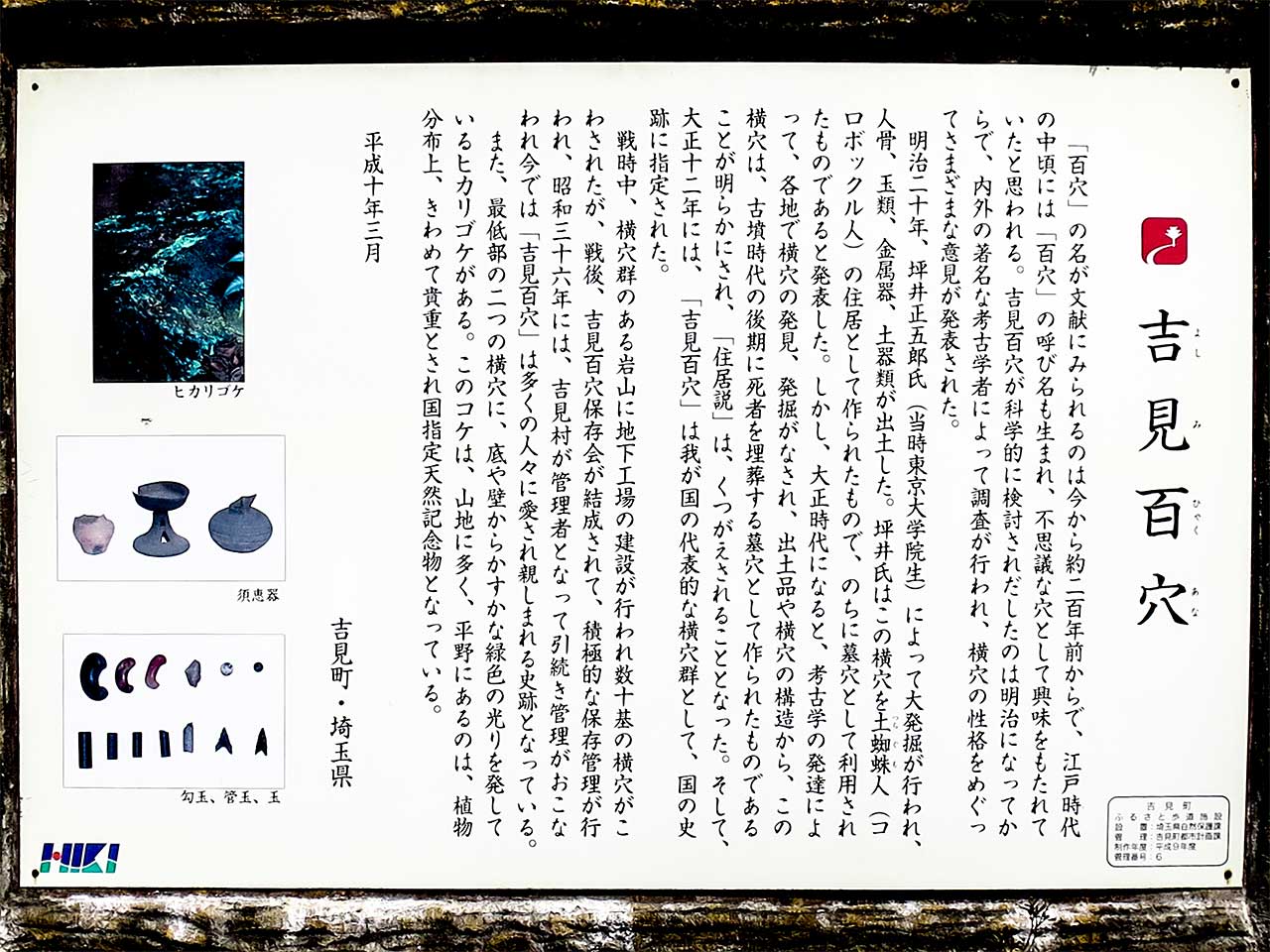

案内を見ると、この横穴墓群ご解明しようという研究が始まったのは明治時代で、最初のうちはプレアイヌ人の住居だったという珍説もあったようだ。

この史跡の中には、戦時中の地下工場のトンネルも開口していてそちらも同じ料金で見学できる。

また敷地内には吉見町埋蔵文化財センターという資料館もあり、そこも百穴の入場料金に含まれている。

展示はあまり多くはないが、土器などの出土品が展示されている。

観光地だけあって土産物屋もいくつかある。

入場ゲートの外側にはうどん店。

ここは土産物屋というより、普通のうどん店。

敷地内には土産物屋が2店ある。

吉見百穴は町営で入場料を取っているのに、その内部で営業するというのも大変だ。

入場ゲートがあるから通り掛かりの人がかき氷を食べたりもできないし、営業時間も限られてしまう。

でも自治体が管理する公園内にある土産物屋って、勝手に出店もできないから、昔ながらの茶屋が多く、昭和っぽい懐かしさがあって好きだ。

名物は熊谷地域の和菓子「

私は基本的に和菓子はあまり好きじゃないのだが、五家宝はおいしく食べられる。

こちらのお土産物屋さんは奥に出土品を展示している。

懐かしいお土産。

古墳時代の遺跡はたぶん100年後にも同じ姿をしているだろうが、お土産物の種類はその時代その時代で変わっていくのでよく見ておきたいものだ。

埴輪の模造品も売られている。

私の祖母の家にも小さな武人埴輪があったな。たぶん年上の従兄弟たちが買ったのだろう。

こうした土産物は益子で作られているという話を聞いたことがあるが、これも益子焼なんだろうか。

埼玉県では埴輪や土偶の模造品が買える店が吉見百穴以外にも何ヶ所かある。

横穴は急角度の崖に所狭しと掘られている。百穴というが実際には200基強の横穴があるという。

近隣にはさらに大規模な黒岩横穴墓群があるが、そちらはほとんどの穴は埋没していているので、やっぱりこのように開口した横穴が一望にできるというのはすごい。

玄室の形状は8パターンに分類できるという。

また、1つの玄室に2つの棺座があるものもあり、追葬といって、同じ横穴が複数回利用されたと考えられている。

崖には階段が作られ、上部の横穴も見学できるのがうれしい。

現代の基準だったら史跡に石段なんて付けられず、遠巻きに見るだけの史跡になりそうだが、これは昭和に観光開発されたおかげだ。

横穴の入口は緑泥片岩のフタがされて土がかぶせられていたという。

比較的シンプルな横穴。

こちらは両袖型(?)で棺座が2基ある。

副葬品を置いただろうと思われるテーブルもある。

こうした構造のせいで、古代人の住居と考えられたのだろう。

崩落して通り抜けられるようになってしまった横穴。

埋もれてしまっている横穴。

ヒカリゴケのある横穴もある。

ヒカリゴケは光を反射しやすい細胞構造を持つ苔であって、ホタルみたいに発光するわけではない。

ときどき見かけるが、なかなか写真では光っている感じがわかりにくい。今回は上手く撮れたかな。

階段を登って丘の頂上まで行ってみる。

山頂からは東松山市街が展望できる。

周囲は赤松やコナラの樹林。

なんと山頂にも茶屋が!

しかも営業している。

いまはここまで来る人は少ないが、昭和には相当栄えたんだろうな。

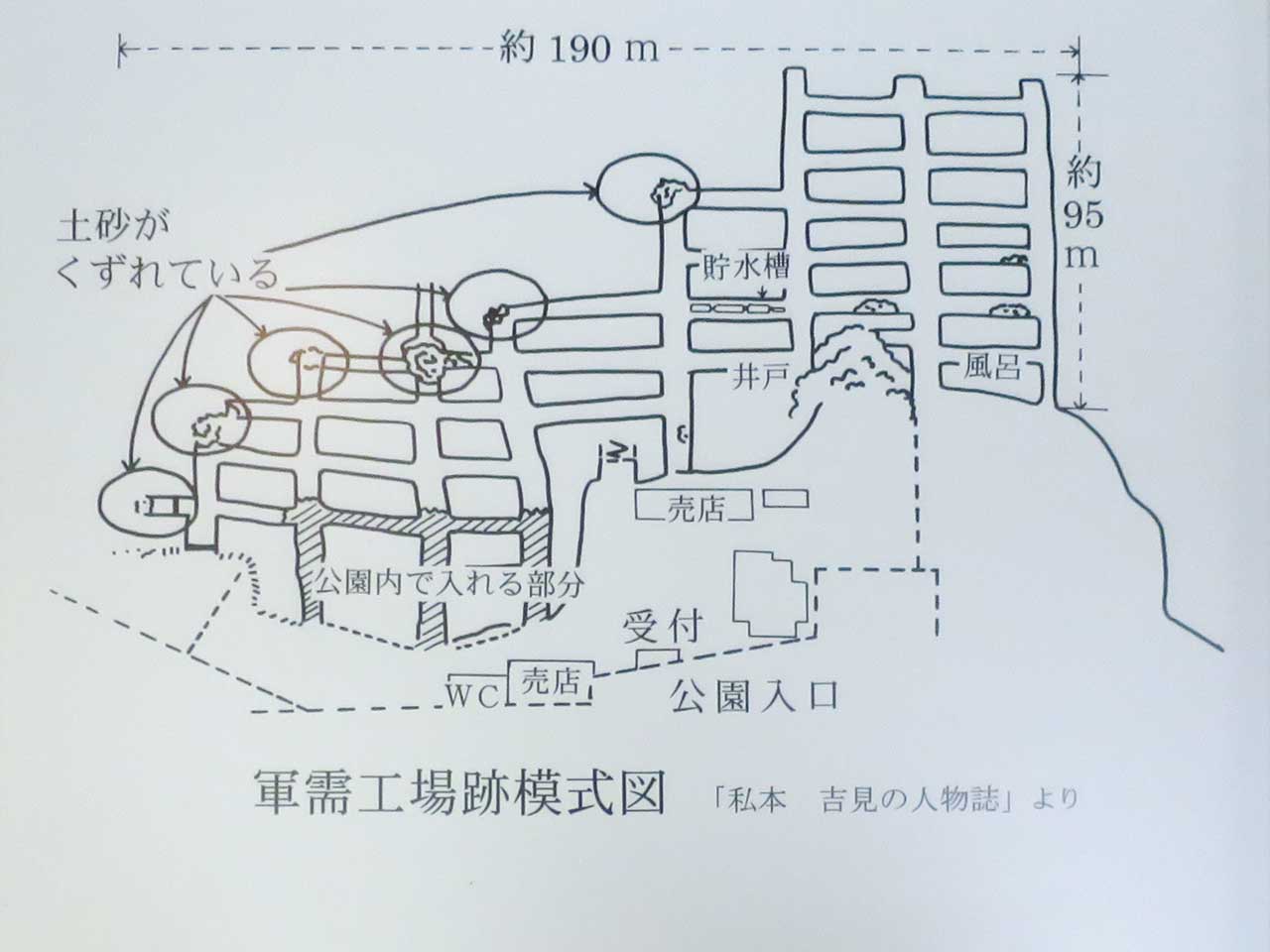

続いて、軍事工場のトンネルを見ていく。

中島飛行機がエンジン部品を作るための地下工場を建設しようとしたが稼働前に終戦となった。

中はひんやりとしていて、少し不気味。

部屋などはなく、このトンネル内に製造機械を並べようとしたのだろう。

2016年現在公開されているのは入口付近のみ。

子どものころ『人造人間キカイダー』の敵基地のロケでよく使われてたな。

奥は鉄格子になってい入れないが同じような通路が続いている。

史跡のど真ん中に工場を造るプランが実行に移されるなんて、戦争末期でよほど切羽詰まっていたんだろうな。

この工事跡が歴史を正しく伝える遺構といえるだろう。

地下工場のトンネルは2018年に安全性の確認のため立入禁止になり、現在(2025年)に至るまで再開されていないようだ。

(2016年04月23日訪問)