岩窟ホテル跡のすぐ隣りに岩室観音堂というお寺がある。

お寺参りをよくする人なら「ん?3間3戸楼門がある山寺の入口か?」と思うだろう。でもこれ、楼門じゃなくてこれ自体がお寺の本体なのだ。

道路から見たアングルは、懸崖造りのお堂の側面になる。方3間の建物で、左側1間が内陣、右側2間が吹き放ちの外陣という造り。

裏側から見ると、少しわかりやすくなるかもしれない。

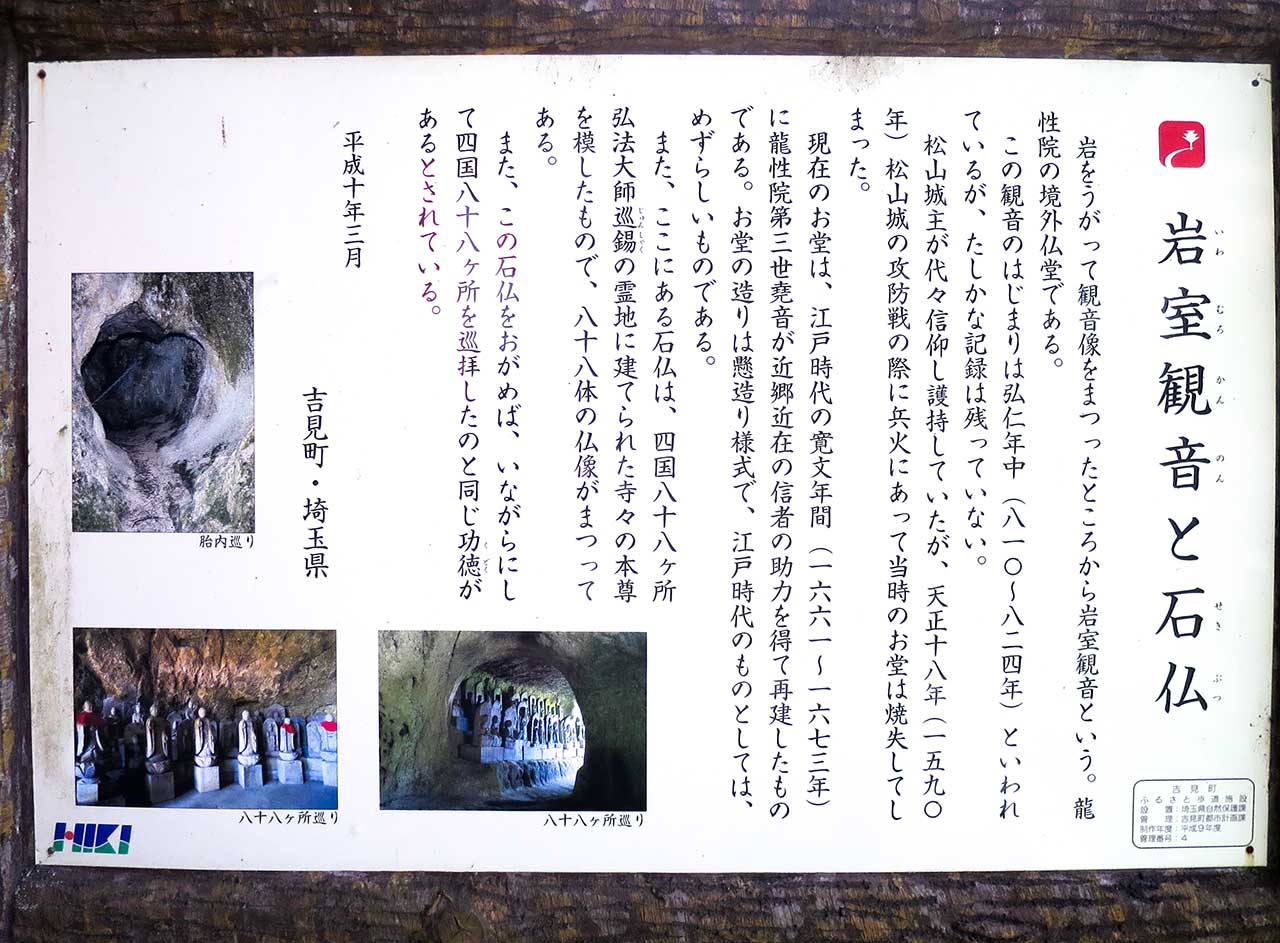

この案内板を信じるなら、建物は江戸前期の寛文年間に建てられたものだという。

境内には四国八十八ヶ所のミニ霊場がある。

1階に入ると目を引くのが2つある階段。

上り下りを分ける巡礼形式のお堂とも言えそうだが、八十八ヶ所巡りとはまったく関係のない階段なので、当サイトとしてはギリギリ巡礼堂とは見なさないことにした。

いわゆる「清水の舞台」としてたくさんの登楼者をさばかなければならない時代があったのだろう。

1階に入った左側には格子が嵌まった短い洞窟がある。

こちらがその洞窟。

この中に八十八ヶ所の一部が納められている。

洞窟横の階段を登って、2階へ。

2階にも内陣のような空間がある。

よく見えないけれど本尊が祀られているのかな。

天井はなく、赤松の小屋組みが剥き出し。

梁や桁に千社札が貼られまくっている。

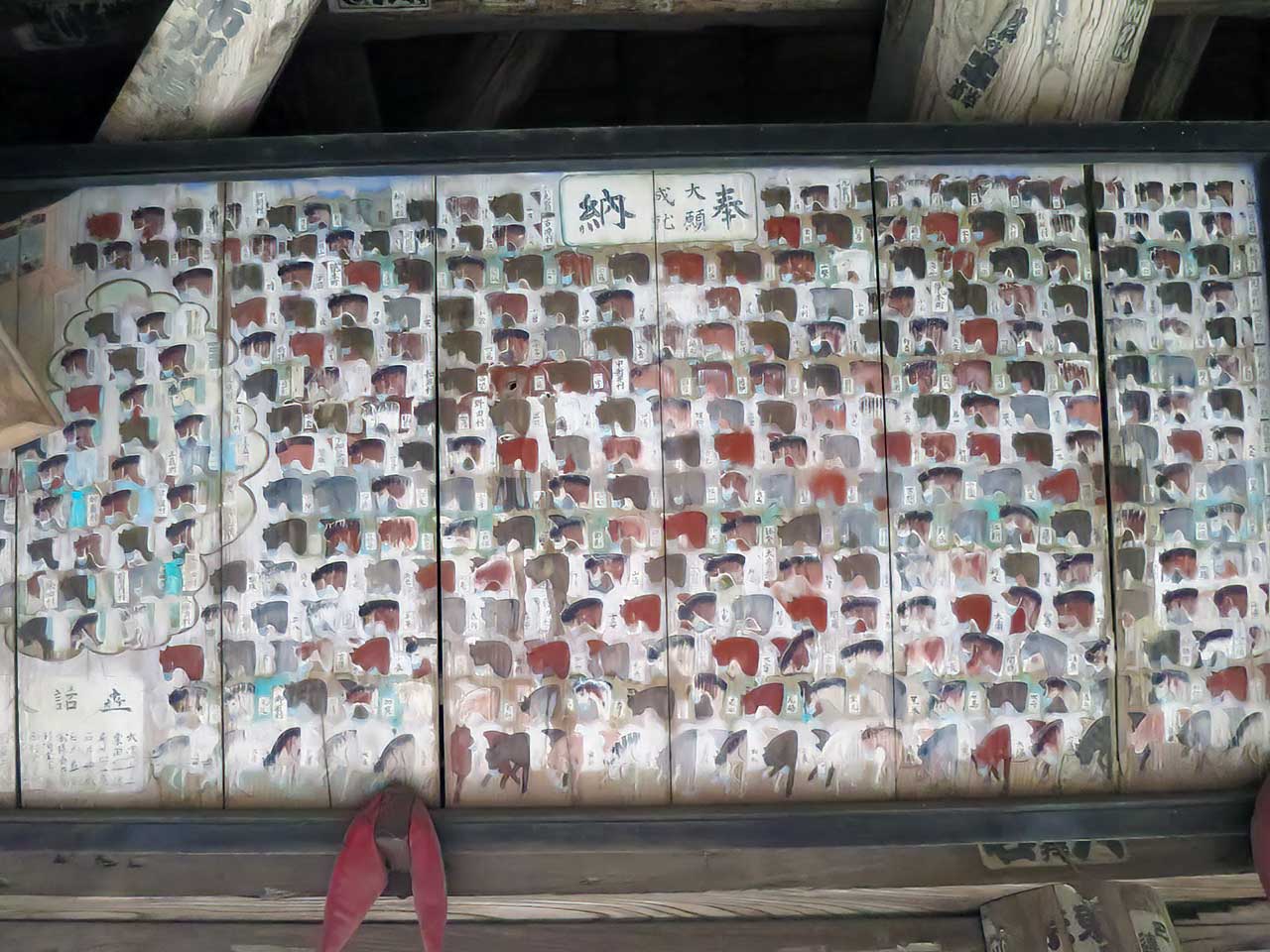

大きな絵馬。

「奉納 大願成就」と書かれていて、人々が聖観音菩薩を拝んでいる。このお堂の中を描いたものかもしれない。

もう一つ大きな絵馬がありこれは近隣の農家が自家の馬の安寧を願ったもの。

明治16年に奉納されている。

2階からは市野川と東松山市街地が展望できる。

下りはもう一方の階段から降りよう。

お堂の前の崖にタラップがついていて、高い位置にある観音像を拝めるようになっている。

こういうの好きだなぁ。

その横に人工洞窟。

やわらかい凝灰岩の崖なので、こうしたものが自由自在に造れるのだ。

洞窟は大人が立って歩ける高さ。

こちらにも八十八ヶ所の石仏が並んでいる。

この洞窟は抜けているが、どこにも行けない。

なぜなら崖の途中に開口しているのだ。

観音堂の奥の谷に入っていけるが、この奥には戦国時代の山城があったのでこれは自然の谷ではなく空堀なのかもしれない。

谷はじめっとしていて、少し湧き水が流れている。もともとお寺などの堂宇を建てる地形ではないと思う。

この谷間にハート型の胎内潜りがあるという。

胎内潜りのルートはくさり場になっている。

絶壁というわけではないので、しっかり鎖をつかんでいれば簡単に登れる。

これがハート型胎内潜り。

誇張ではなく、確かにハート型に見える。

体内潜りを抜けたところ。

順路はくさり場へは戻らず、谷を歩いて下ることになる。

堂がひとつだけのこじんまりとした寺だが、ミニ霊場や人工洞窟、清水の舞台など面白要素がいくつもあり楽しめるお寺だった。

(2016年04月23日訪問)