県道に石門があり、そこから300mほどの参道が伸びている。駐車場は県道と参道の途中に無料駐車場が50~60台分あるので、初詣以外であれば駐車場の心配はいらない。

参道途中の駐車場の場所に石造の仁王像がある。たぶんこの仁王像から先が古くからの門前なのだろう。もともとの街道はこの寺に向かって突き当たって左へ曲がっていた。現在県道にある石門はおそらく道路が付け替わって寺へのルートが右折に変更されたときに標識として立てられたものだ。

仁王像は平成4年(1992)の建立でまだ新しい。

この仁王像の周辺には石仏が集められている。

大日如来。

青面金剛と三猿。

ほかに馬頭観音が集めてある。

参道には「厄除だんご どびんや」という茶店が営業している。

坂東三十三観音の札打ちをする人々がそれなりにあるので営業が成り立つのだろう。

寺側から見た門前の様子。

かつてはほかにも茶屋があったかもしれないが、古地図を見ると家並みは江戸時代とほとんど変わっておらず、昔は大きな門前町があったというのではない。

個人的な基準では参拝客相手の店が2軒以上あれば「立派な門前町」と言い切るのだが、1軒だと微妙。

寺は低い山並みが連なる吉見丘陵にあり、寺の背後も浅い山になっている。

むかしの街道は寺に突き当たったあと左へ続いていた。

つまりこの道がかつての街道だったのだ。

街道を進むと寺の境内の前に放生池がある。

湧き水かもしれないがあまりきれいではない。

参道に戻って境内に入っていこう。

短い石段を登ったところにある山門は八脚門の仁王門。

内部の仁王は平成時代に修理され、現在は非常に良い状態。

像の造形も奇をてらっておらず好ましい。

吽形。

仁王門の背後。

仁王像は前側の区画に配置されている。

いままであまり気にしてこなかったが、東日本では八脚門の主尊が前側の区画に置かれることがほとんどで後ろの区画に収まるものは珍しく、対して西日本では主尊が後ろの区画に収まり前の区画は土間の吹き放ちという配置が目立つ気がする。気のせいかな・・・。

境内は樹の剪定もされていて清掃も行き届いていて清々しい。

本堂はさらに石段を上がったレベルにある。

本堂は寛文年間、江戸前期の建物。

海老虹梁のカーブが大きい。1本の木材からカーブ部分も切り出すので、太い原木が必要になる。

堂内の外陣と内陣の間に壁(格子)があって分離されている密教様式の造り。

外陣と内陣をへだてる欄間に「野荒らしの虎」と呼ばれる彫物がある。左甚五郎の作とされ、次のような伝説がある。

むかし夜になると虎が現われ悪さをしたので村人が退治しようとしたが、取り逃がしてしまう。村人が血の跡をたどったところ安楽寺の本堂まで続いていたという。

ほぼ同様の伝説は和歌山県の粉河寺にもある。

境内の諸堂宇を見ていく。

なんと言ってもこの寺の見ものは本堂右手にある木造三重塔。

和様の端正な意匠。明暦2年(1656)、江戸初期の建築で埼玉県最古の三重塔だ。埼玉県には江戸以前の三重塔はここ安楽寺、行田市の成就院、川口市の西福寺の3ヶ所しか残っていないので貴重だ。

五重塔や三重塔などの仏塔は昭和時代には荒っぽい意匠の塔が勢いで新築されることが多かったが、昭和末期から平成時代になると建築史の研究成果に沿ったきちんとした木造の塔が造られるようになった。それは良いことかもしれないが、おそらく今後どんなに木造塔が新築されたとしても、全国均質で教科書通りの塔しか造られないだろうという気がする。

だから知識の画一化以前の、宮大工の技術の伝承と流行の変化の流れの中で建てられた塔はどんなものであれ貴重だと思うのだ。

三重塔の前にある聖徳太子堂。

山門の右手にある六地蔵堂。

内部には石造の六地蔵が納められている。

本堂の右手前にある吉見大仏。高さは蓮台から目測4mほどの立派な大仏だ。

青銅製で時代感はないが、寛政2年(1790)江戸後期のものだという。

その右側には鎮守社の山王社。

山門の左手にある水盤舎。その左には石造の多宝塔がある。

水盤舎の奥にある薬師堂。

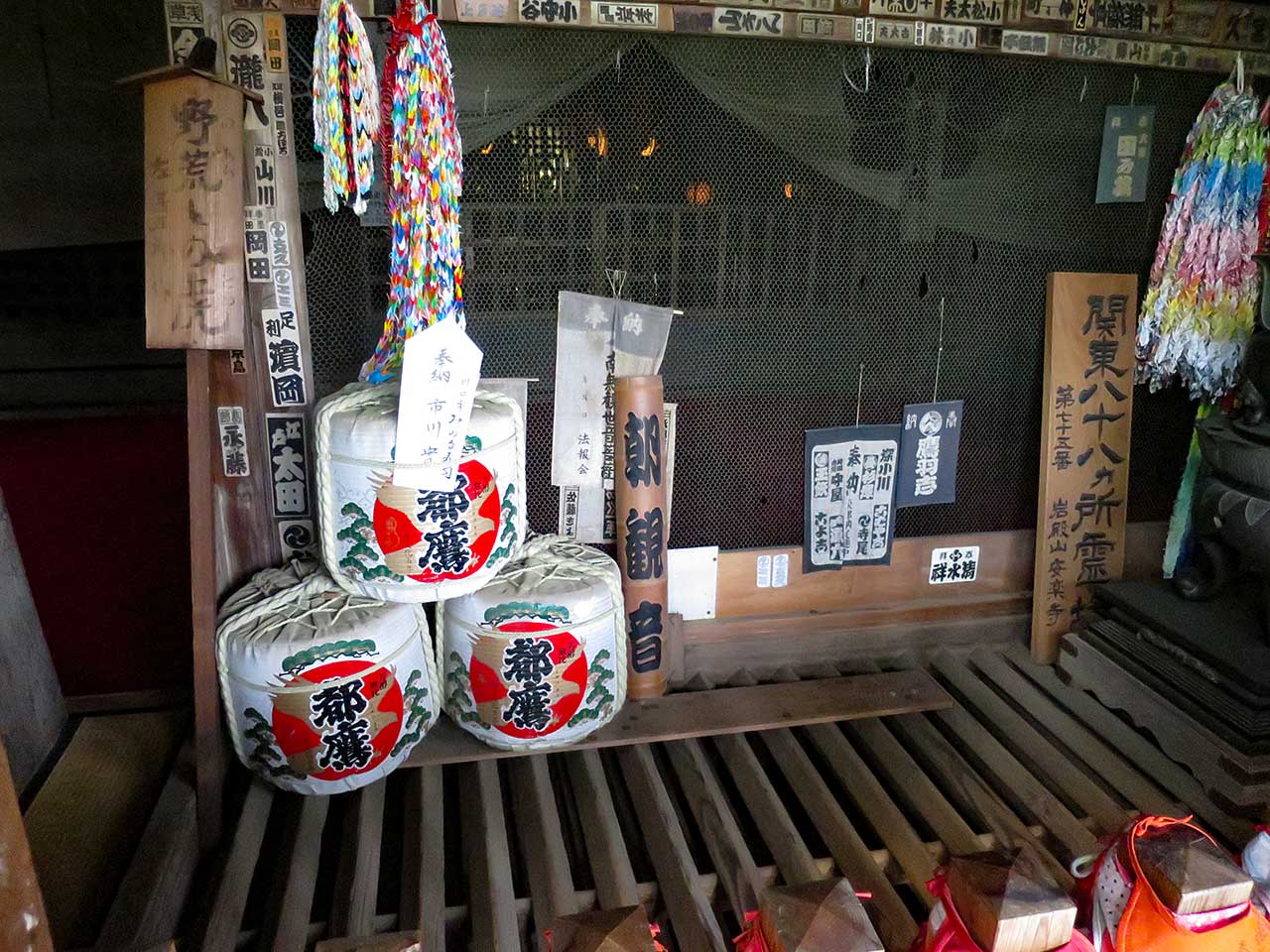

薬師堂の内部。

薬師如来は厨子の内部にある。十二神将がすばらしい。

毎月8日の薬師の縁日にはお堂が開扉され厨子の幕も開くという。

薬師堂の右側にある百観音堂。

内部にはあるのはおそらく、坂東、西国、秩父の写し本尊。

薬師堂の前には忠霊塔がある。

忠霊塔は境内の隅のほうにある場合が多く、お寺のレイアウトの中心部にあるのは珍しい。

境内の左側に中門の棟門があり、その先に庫裏がある。

納経は庫裏で受け付けているようだ。

本堂の裏側に石段があり、その先に鐘堂がある。

鐘堂は本堂の前側の境内に配置されることが多いが、たまにこんなふうに山の奥のほうの不便な場所にある。こういうレイアウトは密教系のお寺に多い気がする。

鐘堂の横に八起地蔵尊というものがあった。

昭和60年(1985)に建立された新しいもの。光背の龍はさらに後から追加されたものかもしれない。

手にを「輪違い」の家紋のようなオブジェクトを持っている。安楽寺は源範頼のゆかりの寺とされているが、源範頼の家紋とは「笹竜胆」なのでそれとは違うようだ。

墓所。

五輪塔ばかりなので源範頼やその一門の供養塔かな?

本堂の裏側の崖に謎の穴がある。

内部には大日如来が祀られていた。

(2016年04月23日訪問)