一身田寺内町の見学を終え、次の目的地へ向かうことにして住宅地の中を走っている。

その道筋に製織工場があるようなので車窓から眺めていると・・・

工場のおもては店になっていて、伊勢別街道という旧道に面している。伊勢別街道は東海道の関宿と伊勢街道津を短絡するバイパス的な街道だ。

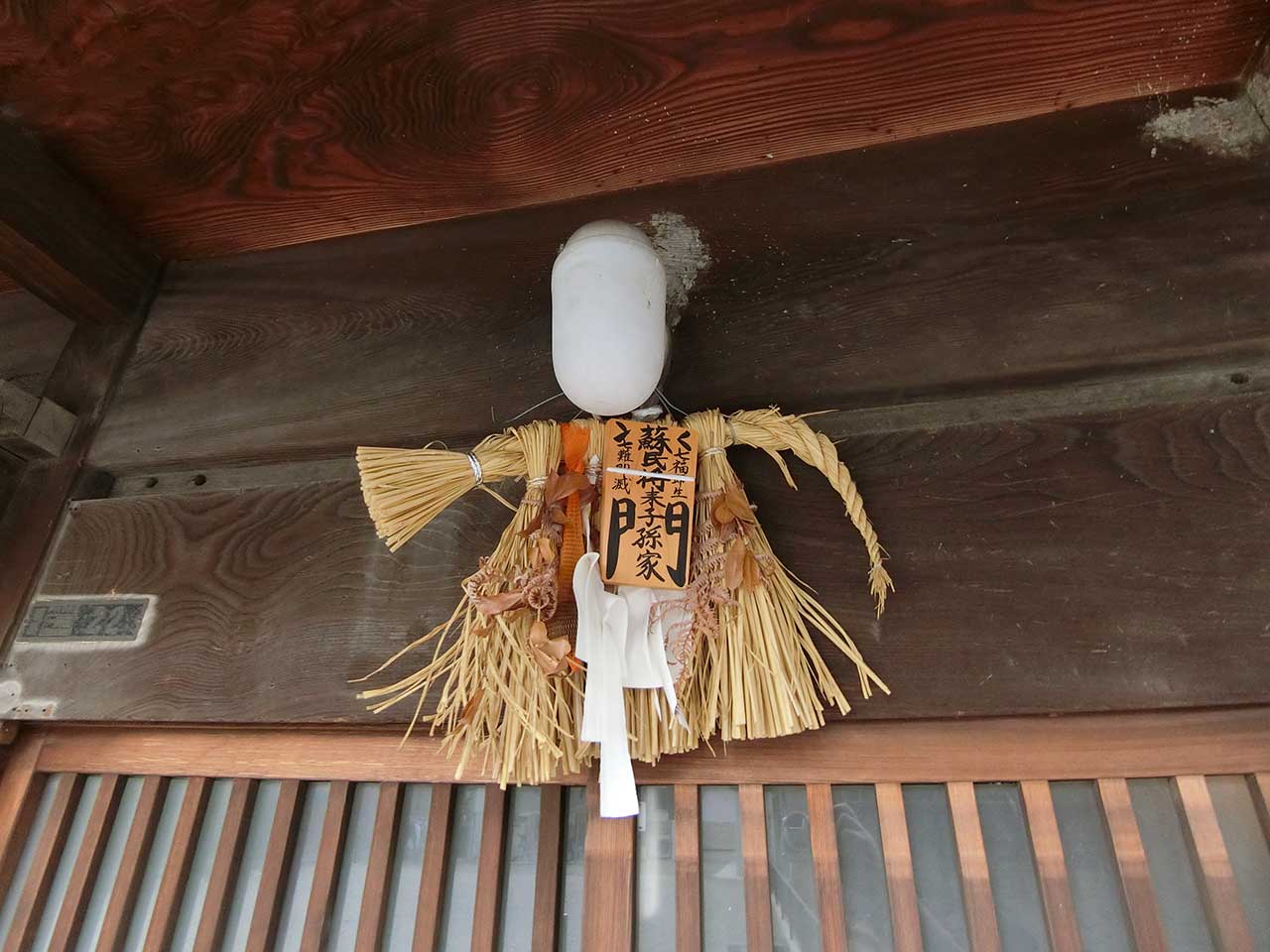

店の玄関に掲げられていた伊勢型しめ縄。中央の護符には「蘇民将来子孫家」と書かれている。厄除けのまじないだ。

松阪市や伊勢市方面で見られる独特の風俗で、お正月に上げるようなしめ縄を一年中飾る。

表の戸は閉まっていたが、格子戸を通してなんとなく店内の明かりが漏れてきていて、営業してそうだった。

勇気を出して格子戸を開けてみると・・・

内部は普通のショップになっていた。

許可をもらい写真を撮らせてもらう。

ここ臼井織布株式会社は、江戸中期に創業した染屋がもとで、明治に入ってから手機や出機の機屋になり、明治20年ごろ豊田織機による力織機を導入して本格的な機業場になったという。

伊勢木綿は江戸時代から戦前にかけて綿織物の一大産地となったが、現在はもう臼井織布1社だけが残っているだけとなった。

メーカー向けに反物を出荷しているほか、ショップでは洋服や小物類を販売している。

もちろん布の小売りも可能。切り売りもしている。

多くは先染めの縞柄。

木綿の縞柄のデザインに産地やメーカーごとの特徴があるのかどうか、私は不勉強でよくわかららない。臼井織布の特徴は、風合いのある単糸の綿糸を使っていることだそうだ。

布について喰いついて話を聞いていたら、工場を見学させてもらえることになった。

店から奥に入って、最初にあるのが

仕入れた糸がコーン巻きの状態なので、それを

コーン巻きのままでは糸染めの工程に使えないので綛にするのだ。なお糸染めは現在は社内でやっておらず、染め屋さんに出しているそうだ。

これが綛になった木綿糸。これはアメリカから輸入しているサンホーキンス綿という高級綿の単糸。

綿花は繊維の長さが2~3cmしかないからそれを紡績機でより合わせてまず片撚りの糸を作る。それが

単糸は短い繊維がよじってあるだけだから弱く、強く引っ張ると繊維が抜けてほどけてしまう。通常私たちが見ている木綿糸は単糸を2~3本撚り合わせて

それに対して単糸は拡大してもねじれたワタのようなふっくらした構造があるだけだ。

このような引っ張りに弱い糸を扱うのには特別な技術が必要になる。単糸で織った布は、柔らかくシワになりにくいという。

さらに工場の奥へ。

途中は染め場のような作業場を通ってゆく。

糊おとしをする作業場だ。

単糸を扱うときにいったん糸に糊をつけて強くしていて、布になってからその糊を洗い流すのだ。それが「糊おとし」という工程。

最近導入したという温水洗浄器。

これは糊おとしの終った布を乾燥しているところかな。

これまでの経験から、現役の工場はお願いしてもあまり中を見学させてくれないことが多い。あるいは、見せてくれても写真は禁止とか。

それは当然で、どんな機械を使っているか見る人が見たら生産性や原価みたいなこともわかってしまうし、機械に独自の改造がしてあればそれ自体が企業秘密だからだ。

こうやって見せてくれるということは、「見ても他社には同じことができないですよ」という自信があるからにほかならない。

次に見せてもらったのは

「整経」とは機織りの準備段階で、タテ糸を決まった本数、長さにそろえて巻き取る工程だ。

そのためには、まず

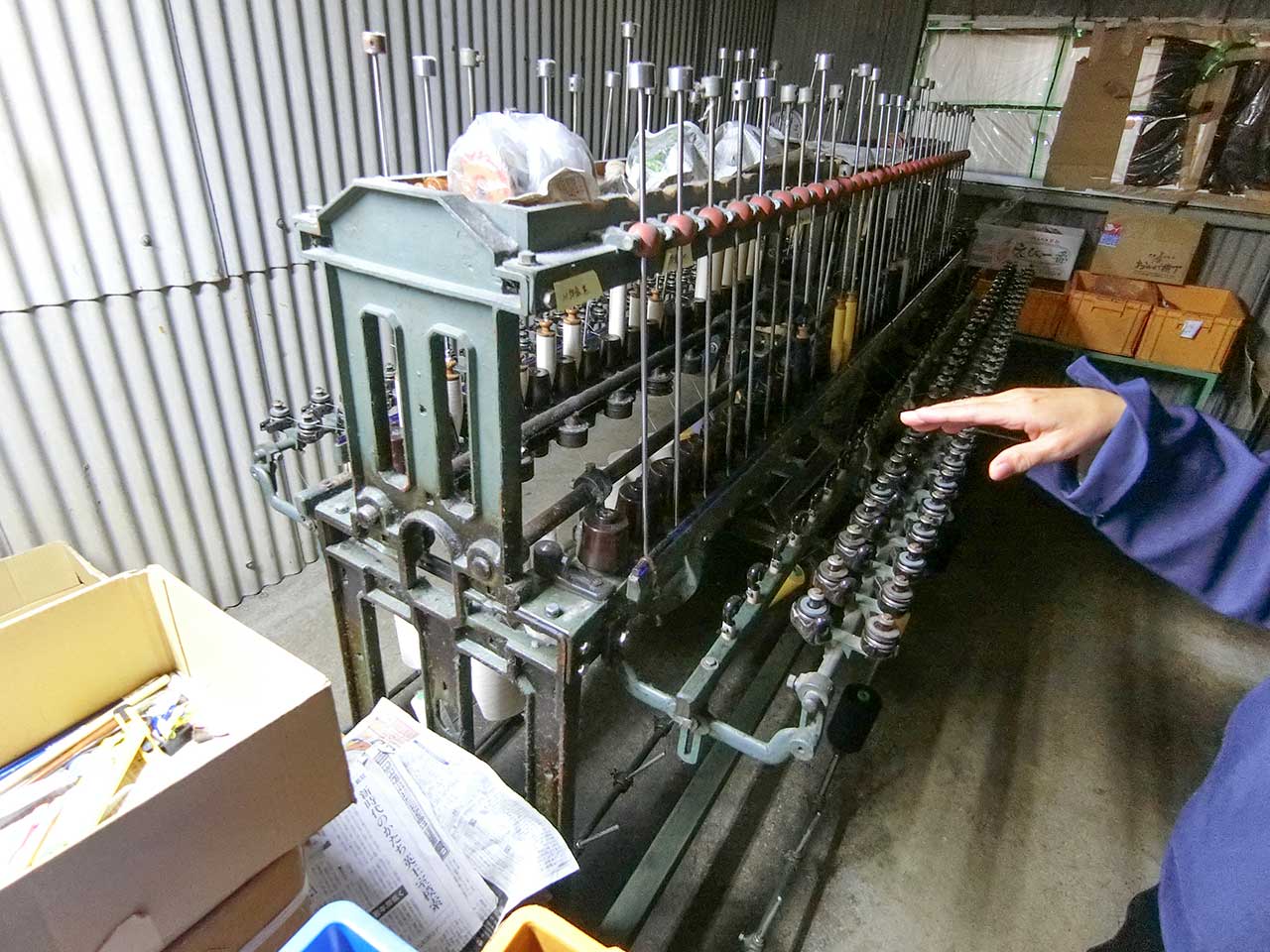

染め工場へは綛の荷姿で発送し、綛の姿で戻ってくるのでそれを巻き直す。これを

ボビンに巻かれた糸を奥にあるクリールというラックに差してセットする。そこから手前にあるドラムに巻き取ってゆくのだ。

もしクリールをすべて使えば500個ほどのボビンをセットできるようだ。一度に全部を使うことはたぶんないと思うが、いずれにせよ500個ではタテ糸として必要な本数には足りない。たとえば織り幅に対応して1,200本のタテ糸が必要なら、200本のタテ糸を6回繰り返しドラムに巻き取る必要がある。

ドラムに巻き揃えられたタテ糸は、そこからさらに

こちらが織機にセットされた状態のビームとタテ糸だ。

この布の場合は、縦縞は3パターンの繰り返しだから整経は3回に分けるのかな・・・。

次に見せてもらったのが

「管巻き」とは機織りの準備段階で、ヨコ糸を細い管に巻き付ける工程だ。

やはり綛になっている糸をいったんボビンに巻き直さなければならない。

綛繰り機がタテ糸のところで使っていたものと違う。

タテ糸では

ヨコ糸の綛繰りは、ボビンが鍔がないタイプで、綾振りは手前の溝のあるローラで行なう。いわゆるコーン巻き。強い綾がかかり、ボビンの長手方向に糸をほどくのに適している。鍔があるのとないのではボビンに巻いたあと、糸を引き出す方向が違うのだ。

これが管巻き機。

奥のほうに黄色い糸が巻かれた管が見える。

こちらが実際に管に巻かれたヨコ糸。

この管はさらに

次に見せてもらったのが機場。間口から想像していたよりも規模が大きい工場だった。敷地が奥のほうが広くなっていたのだ。

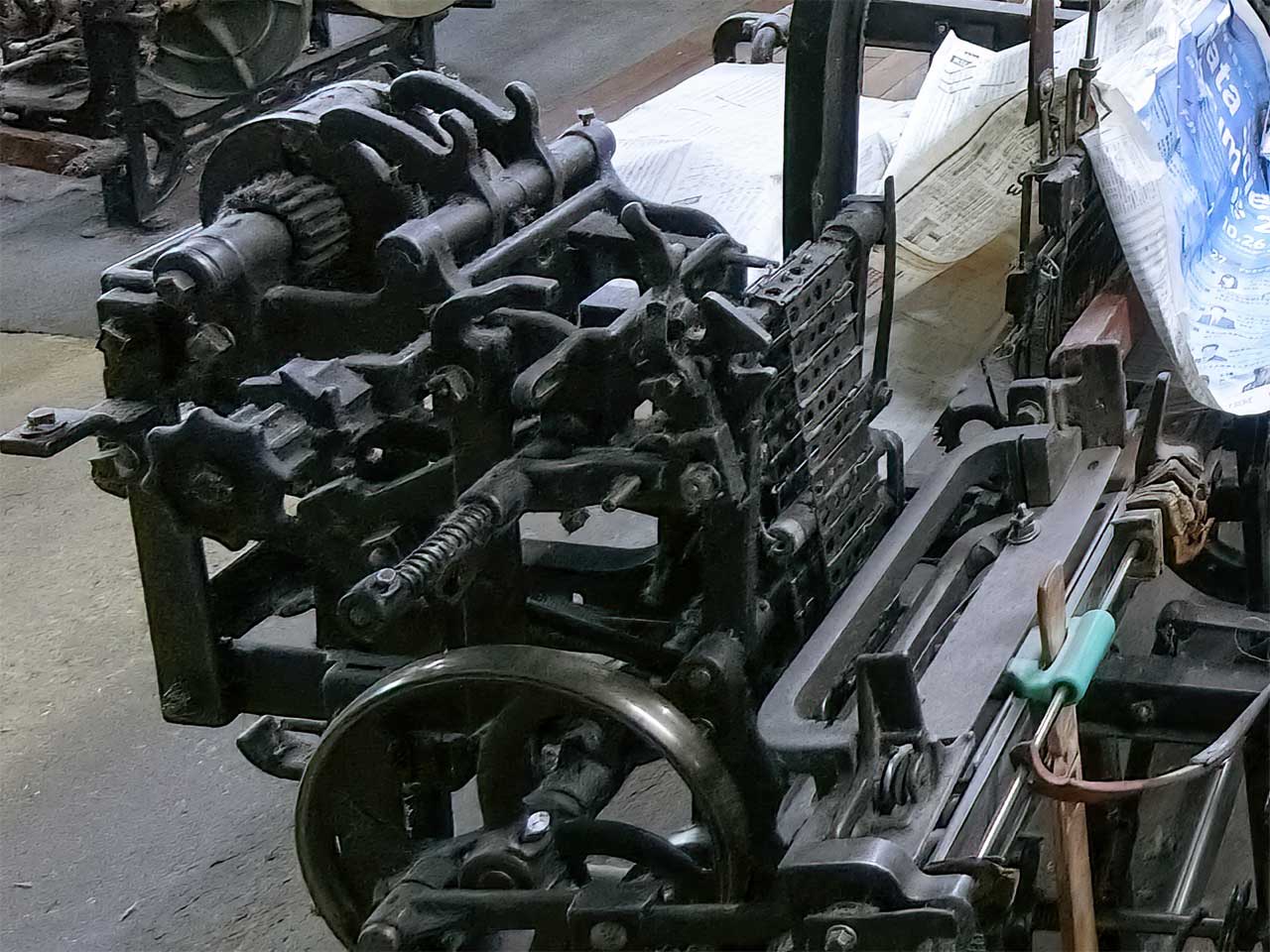

古いタイプの

現代の最新の織機にくらべるとスピードが遅く、1反の布を織り上げるのに1日かかる。だがスピードが遅いということは糸にかかるテンションが弱いので、単糸をセットすることができるし、結果として布の風合いも違ってくる。そこが臼田織布の強みになっている。

これは織機の動作をプログラムした

カードはドビーという読取機にセットされて、読み取られてゆく。穴の違いでヨコ糸が自動的に切り替わり、横縞が描かれるのだと思う。

現代であればコンピュータでコントロールする内容だが、その原形がこのパンチカードだ。こうした古い織機を「ドビー織機」という。

織機の動力は天井のプーリーから供給されている。

プーリーというと車のボンネット内で見る

重量のある鉄製の機械がガチャガチャと動いているので、室内ではほとんど会話が聞こえないくらいの騒音レベルだった。

次に見せてもらったのが整理の部屋。

「整理」とは、織り上がった布を整えたり検査をする工程だ。

これまでほかの織物工場見学で見たことがない部屋だ。

整理機?

確か、男巻きに巻かれたロール状の布を、一定の長さで折り畳むための機械という説明だったと思う。

これも布を一定の幅に折り畳む治具。

名前、何だったかな・・・。

奥に見えるのは反物を巻き直す検反機か。

作業をしている方が仕事に集中していたので、あまり質問もできなかったが、興味深い機械のある部屋だった。

予定外の訪問先でこれほど色々見せてもらえるとは思いもしなかった。稼働している織物工場はなかなか見学できないのでとても勉強になった。お礼といってはなんだけど、お土産をたくさん買わせてもらった。

臼井織布さま、工場見学させてくださってありがとうございました。

(2024年12月13日訪問)