亀山から津へ移動。

以前に一度だけ来たことがあるが夜だったので、車でひと回りしただけで、ちゃんとした時間に見てみたかったのだ。

見ごたえのあるお寺と町並みだと思うのだが観光客はまばらだった。山門前と寺の西側に大きな無料駐車場があるので、かなり気軽に立ち寄れる。

一身田は寺内町であると同時に、集落の防衛のための堀を集落の周囲に巡らす「

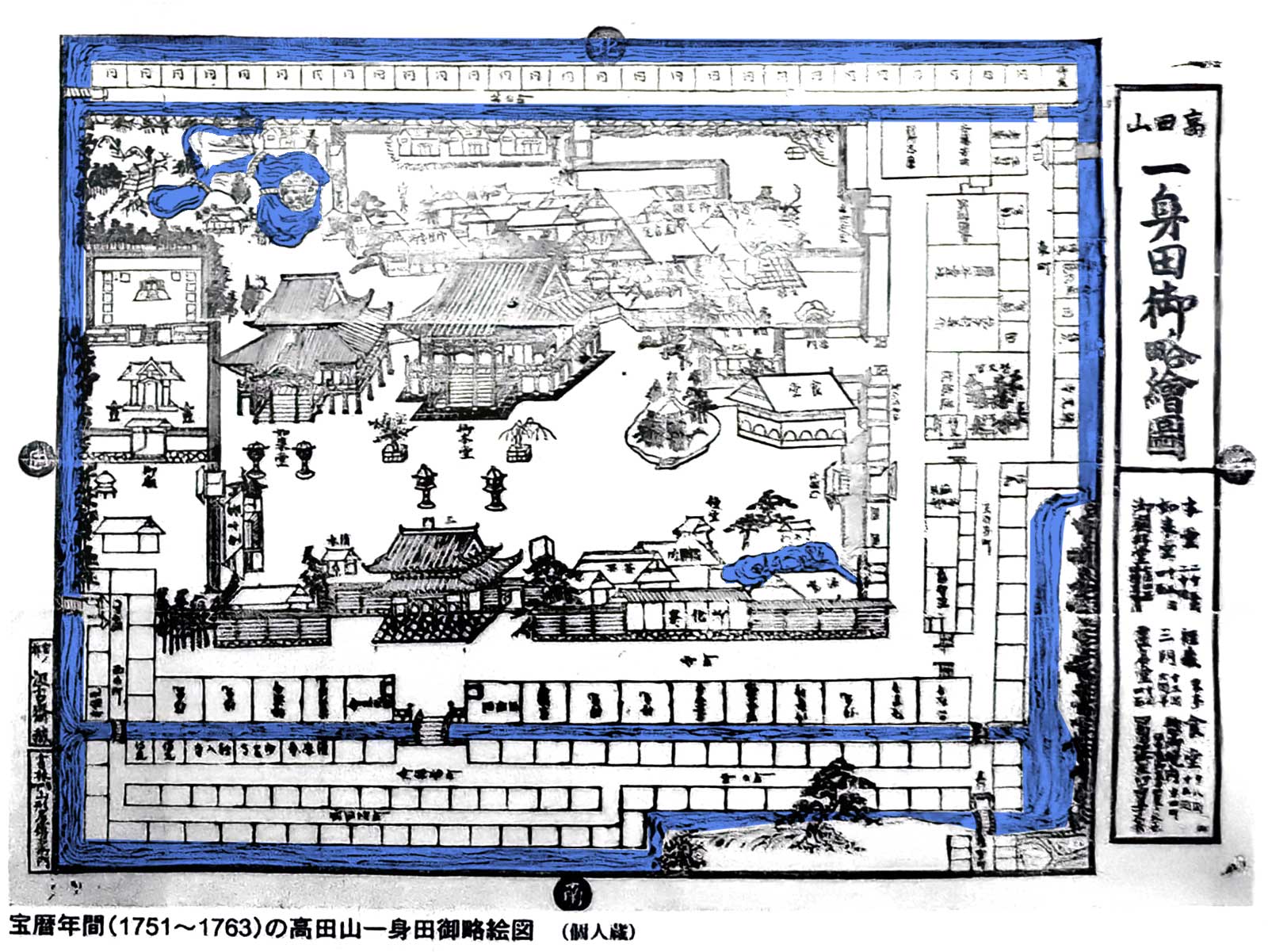

この地図は町内の「寺内町の館」という資料館にあった江戸中期の絵図に水域に色を加えたもの。比率は正確ではないけれど、地割りは現在もほとんど変わっていない。この町がどのような構造をしているかがわかりやすい。

町は堀に囲まれていて限られた橋からしか立ち入れない。橋の内側には柵と番所が置かれ警備されていた。もちろん堀といっても

現代残っている堀は幅が狭く、地形図や道路地図上ではわかりにくいが、GoogleMapsの航空写真で見ると点線の範囲が環濠であり、全周が残存している。

古地図で山門の正面に描かれている反り橋。ここには東西に小さな川がいまもある。川を渡ったところの柵は、復元かもしれないが、とにかく寺内町に入るにはこのようなゲートを通過しなければならなかった。

当サイトでは、(寺や住宅ではなく)集落に入るための門を「

こちらは東側の堀にかかる栄橋。

江戸中期の古絵図に対して、堀の位置が25mくらい東へ付け替わっている。

古絵図で東門が描かれているのはこの商家の左の横断歩道の先のバス停があるあたり。

こちらは西門。

江戸中期の絵図ではこのあたりに西門があったように見える。でも文化財の案内では、この場所より少し南にいったあたりが西門だったようだ。

西側の堀は現在はとてもせまく、またげるほどの幅しかない。

町の北半分は塔頭が並ぶ寺町なのだが、南半分には在家の人々が暮らす町屋が並んでいる。

格子戸や袖卯建のある古い商家もまばらにあるが、ここも観光客はあまり歩いていない。

南東の門。

この門から外側はかつては寺の門前町だった。京都方面から伊勢神宮へ参る街道が通っていたため、25軒の茶屋がある大きな遊廓街だったという。

いまは静かな住宅街だ。たぶんちょんの間とかもない。

南側の環濠。

(2024年12月13日訪問)