熊野三所大神社のとなりは

寺自体の明確な参道、山門というものがなく熊野三所大神社から寺に入っていく感じだ。

神社の境内から寺の境内へ移動する途中に庚申塔がある。

庚申塔前の石垣には杯状穴が見られた。

庚申塔の後ろには摩利支天の石塔。

寺の境内に入るとすぐに水盤舎がある。

境内は明るく広々している。

本堂は新しいが、木造で端正なバランス。

本堂内陣には巨大な厨子がある。

本尊の三貌十一面千手千眼観音は国重文に指定されている。それが収められているのだろう。

厨子の左側には広目天。

厨子の右側には多聞天がいる。

多聞天の右側には不動明王、矜羯羅、制多迦、千手観音がいる。

千手観音はもしかしたら、もと前立仏かな。

本堂の左側には庫裏。

境内の南東角には熊野古道の道しるべがある。

ほかに、境内には復元された渡海船の収蔵庫がある。

補陀落山寺のある浜は

以前に紹介した室戸の金剛福寺も渡海が行われた場所。

渡海船。

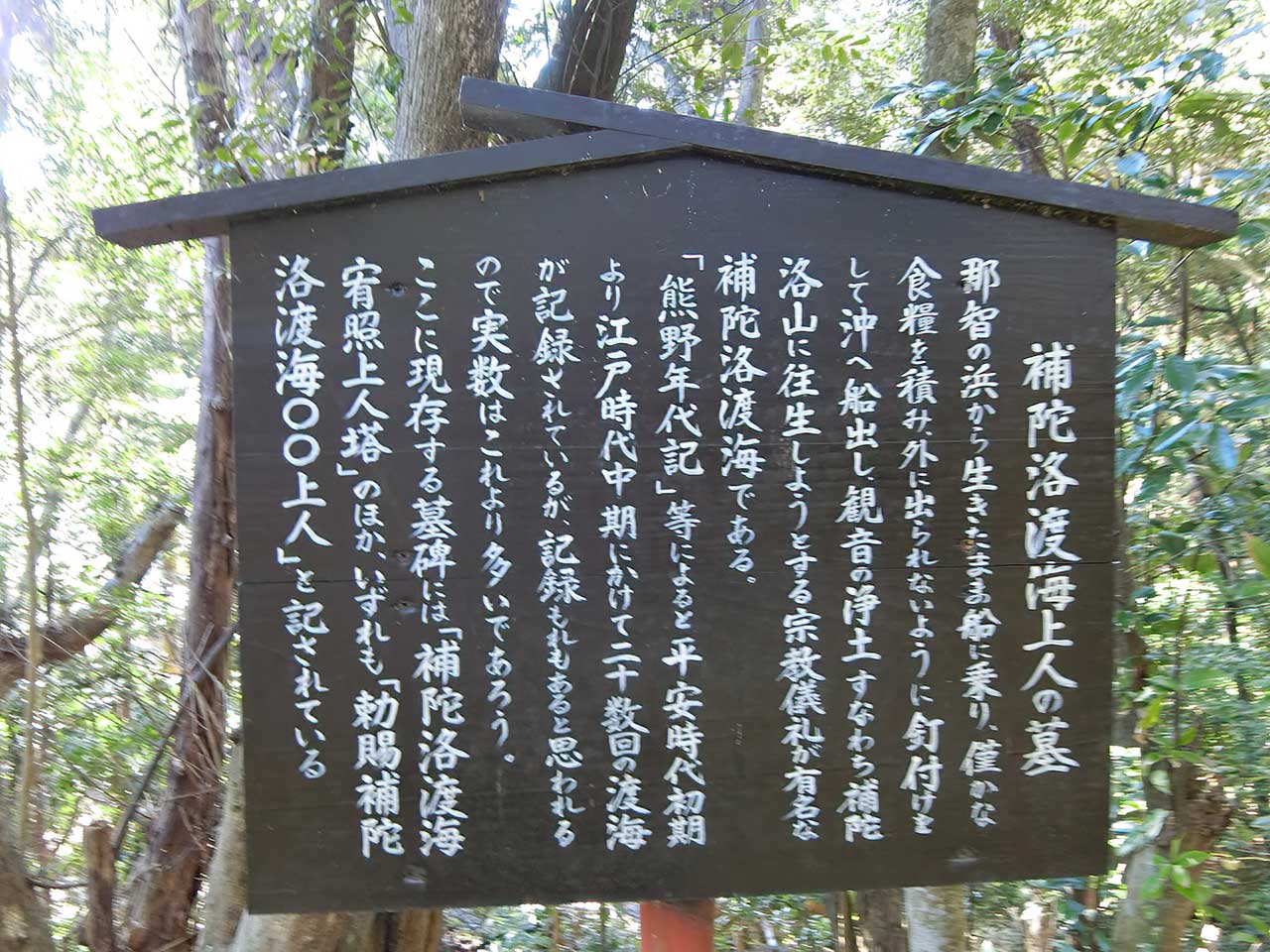

補陀落渡海は平安~江戸中期にかけて全国で57回あったといい、熊野では20回以上の記録があるらしい。

有名なのは『平家物語』に登場する麗人、

渡海船は中央に小さな小屋がありそこに僧を入れ、食料を渡して小屋は外側から閉じられて脱出できないようにされる。

江戸中期に書かれた書物によれば、周囲から渡海することを期待された僧が無理やり閉じこめられて流されたというような出来事もあったらしい。ちょっと怖い修行だ。

小屋の周囲には柵のような柱が巡らされている。

これは四十九院といい、棺桶の周囲に立てられることもある意匠だ。

裏山のほうへ行く小道があった。

何かありそうなので一応行ってみるか。

山に石段が続いている。

しばらく林の中を登って行くと墓地があり、そこに補陀落渡海で入水した僧の墓地というものがあった。

渡海した僧は遺骸は残らないから、墓地といっても供養碑のようなものだ。

墓石はそれほど古いものではなさそう。

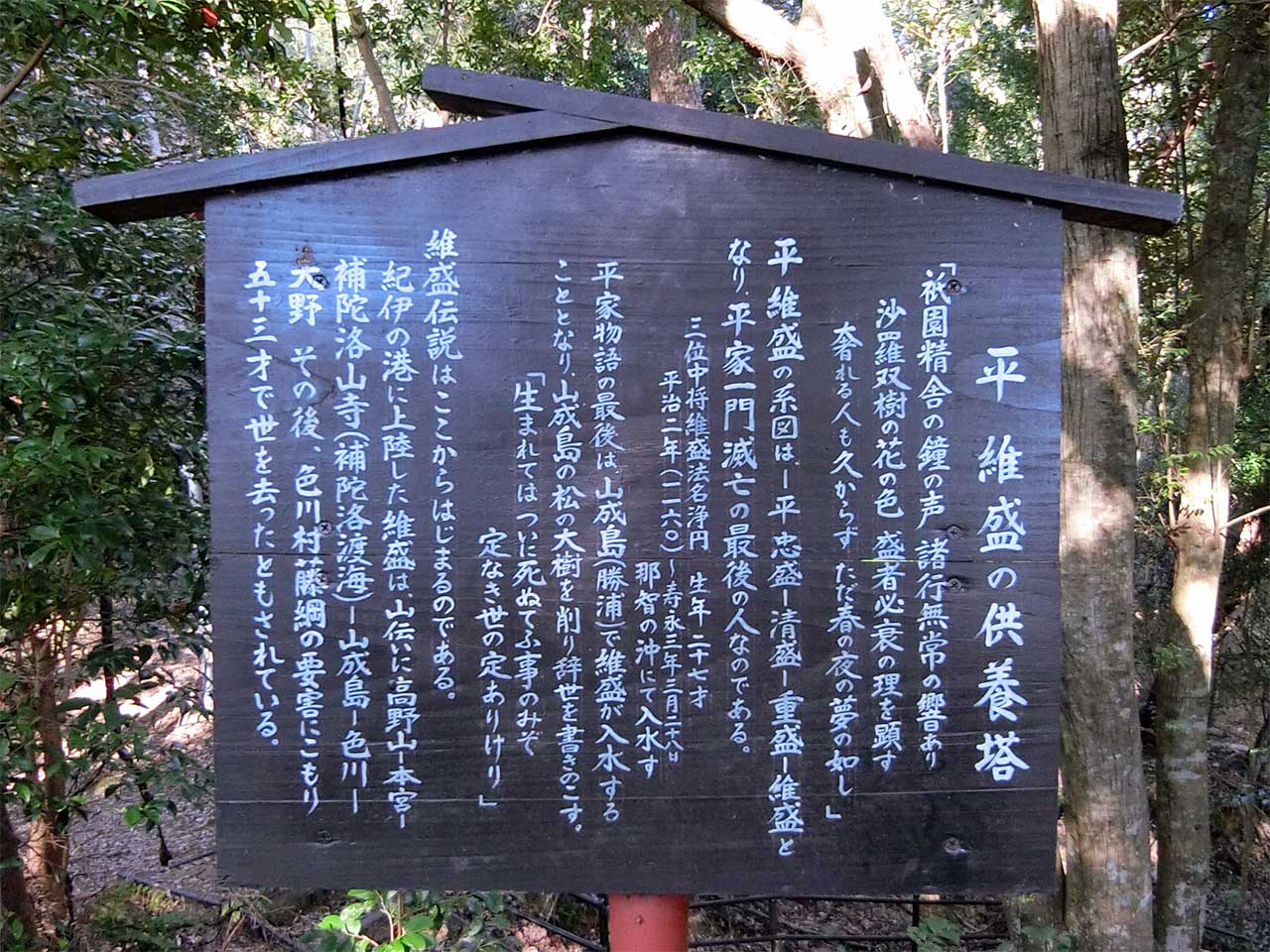

その墓地でひときわ高いところにあるのが平維盛の供養塔。

一応、説明板があったがよくわからない。

あくまでも『平家物語』の中の話なので伝説なのだと思うが。

これが供養塔か?

この裏山には勝山城という山城の跡があるようで、登山道が続いていたがここで引き返した。

(2024年12月16日訪問)