川越市街地、氷川神社裏の掘割。

ここは桜のシーズンには観光の高瀬舟が水面に浮かべられ、水郷の景色が出現する。猛烈にインスタ映えする場所なので花見客でごった返すが、もう4月の中旬だから観光客はまばらだ。

ここは新河岸川の上流にあたる。厳密にいえば「新赤間川」と呼ぶべきかもしれない。新河岸川の上流区間の名前である。

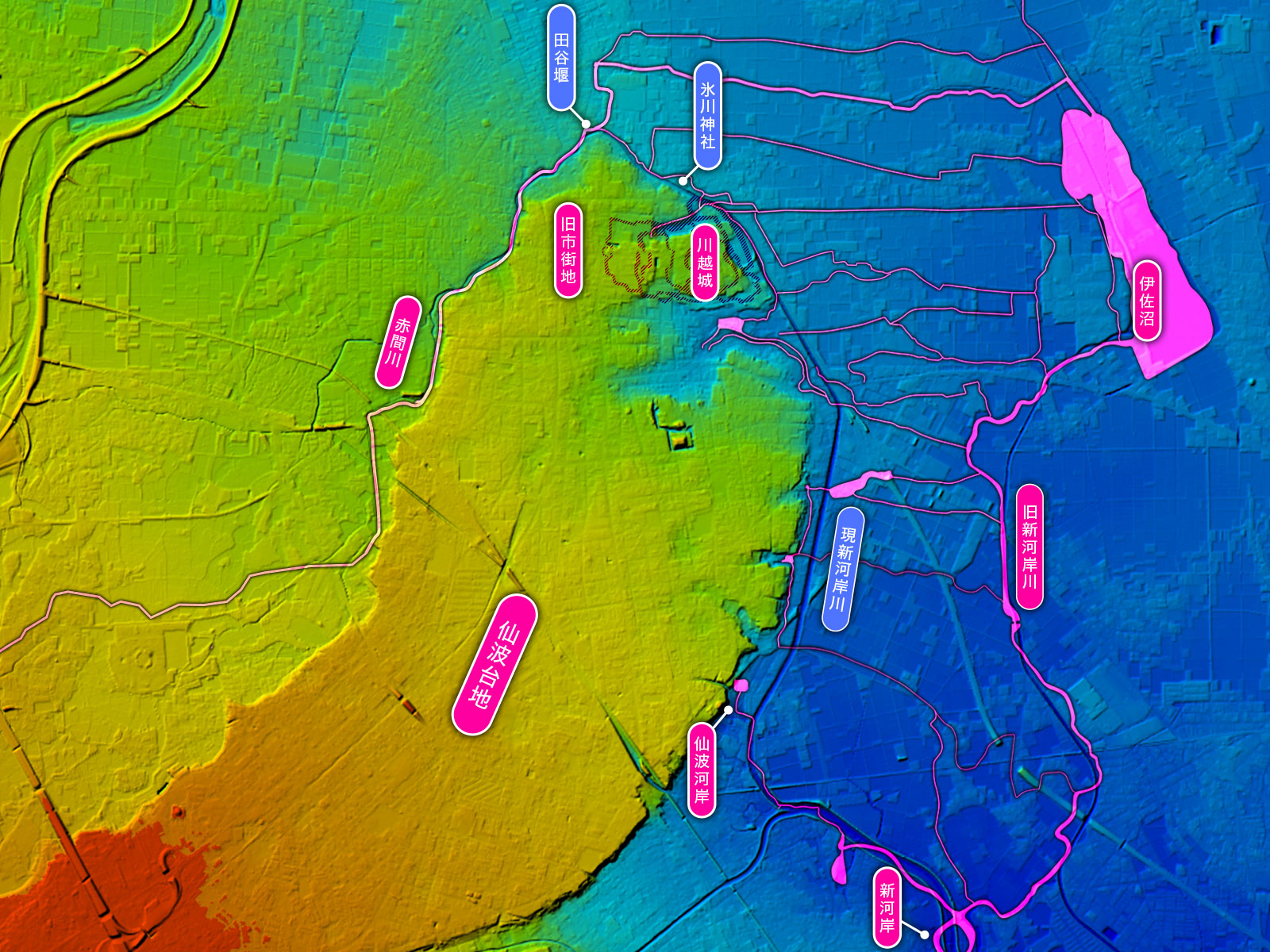

今いる川越の市街地は仙波台地という舌状台地の北端にある。

川越の商人たちが使用した港は江戸時代には新河岸、明治になってから仙波河岸が開港した。(地図のピンク色は明治初期の新河岸川)

しかし仙波河岸付近の水路は水量が少なく小舟しか運航できなかったという。仙波河岸からさらに上流に舟が遡上することはできなかった。舟運に必要な水は伊佐沼から新河岸方面へ供給されていたからだ。

だがその後(おそらく明治43年の大水害を契機に)新河岸川の改修が進む。

昭和初期には新河岸川の上流部は伊佐沼から切り離され、仙波台地の崖下を巻く現在の位置に付け替えられた。氷川神社裏の掘割もそのときに開削された水路だ。

桜並木の北端に船着場がある。この船着場からイベント用の高瀬舟が運行されるのだろう。

しかし、おそらくだがこの掘割に水が流れるようになってからは新河岸川を高瀬舟が遡ったことはないだろうと思う。「新河岸川の改修」は「舟運の廃止」と同義だからだ。改修によって仙波河岸方向の水量は増えたが、仙波河岸~氷川神社は岩盤の川床の瀬が続くので舟は通れなかっただろうと思う。

船着場のすぐ上流に古い水門がある。

昭和13年に竣工した田谷堰だ。

田谷堰から下流が昭和に整備された新河岸川(新赤間川)になる。

田谷堰から上流は江戸時代以前からの赤間川の流路だ。

この場所は川が大きくカーブしていて、新赤間川は写真右方向になる。旧赤間川はこの場所から左方向へ流れていたが、現在は暗渠になっていて川はない。

新赤間川へ水を落としたため、伊佐沼方面の農業用水が不足するようになり田谷堰が作られたという。小さな3つの樋門が旧赤間川の痕跡だ。

現在田谷堰は機能しているようには見えないので、伊佐沼方面の用水は別ルートで供給されているのだろう。

木製のゲートっていまどき珍しい。

(2023年04月23日訪問)