新河岸川ではもっとも上流の河岸場とされる。

私は川越に住んだ学生時代にここを訪れた記憶がなく、たぶん初めての訪問だ。

無料駐車場があるのがありがたい。川越市街はどこも有料駐車場ばかりなので。

新河岸川が整備されたのは江戸初期。不老川や伊佐沼の用水を集めて川の水量を確保し、荷船や旅客船の運航を可能な運河とした。江戸と川越が結ばれ川越は商都として発展していく。

初めは新河岸が川越の玄関口の港として開港したが、その後、少し上流に扇河岸が造られて川越までの距離が短くなった。扇河岸は低地で水害の被害を受けやすかったが、江戸時代を通じて利用された。

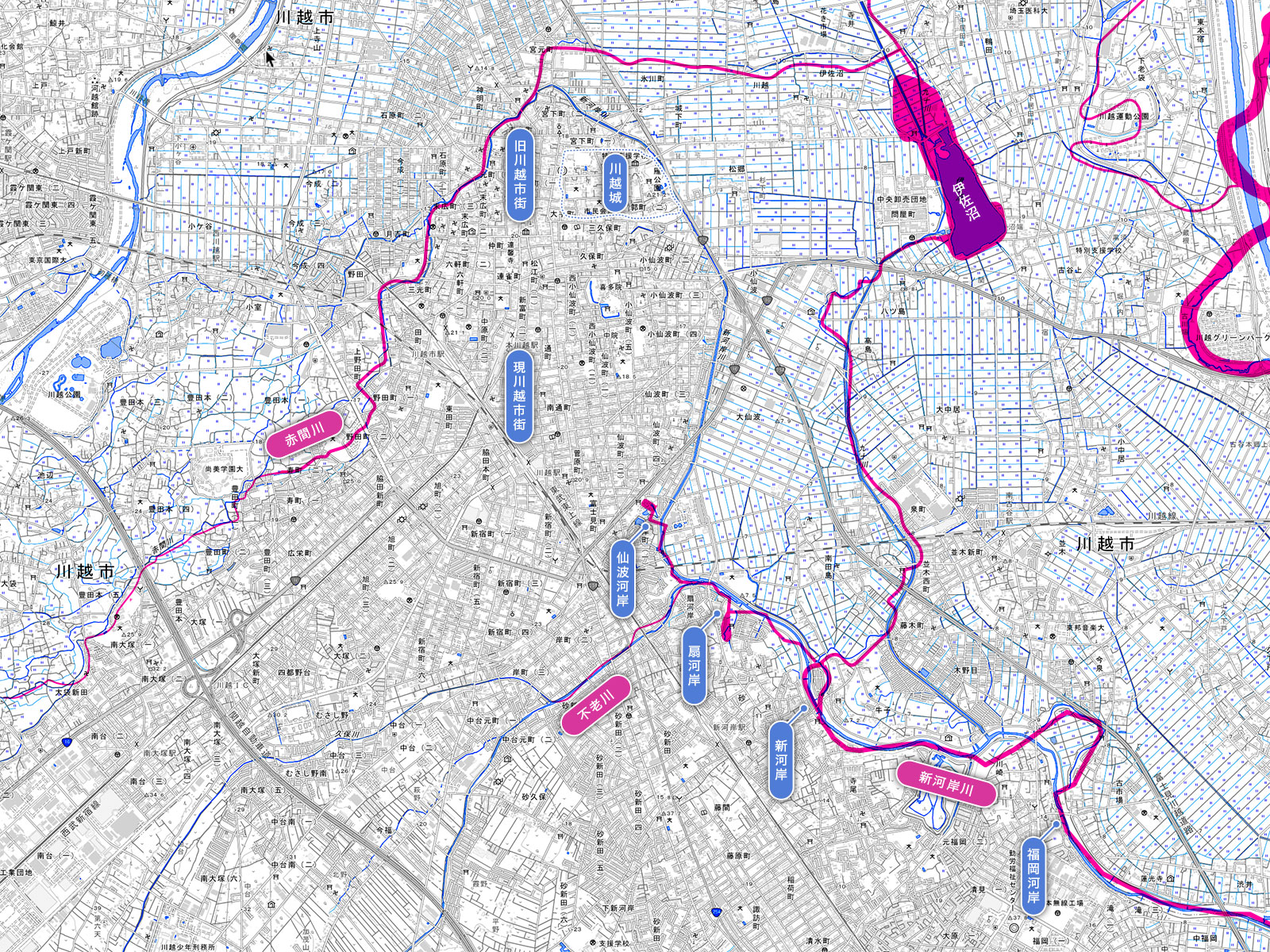

地図は川越の河岸場の場所。ピンク色は明治初期の川の流路である。

幕末に生糸輸出が始まると、北関東の生糸を出荷するために川越の商人たちは扇河岸よりもさらに近い場所に河岸を求めた。仙波河岸までの水路は以前からあり木材などの運搬ができたようだが、明治2年に水路の改良工事を行ない正式に河岸として利用することになった。明治10年代には河岸問屋もできて賑わった。

扇河岸から上流は小型舟しか通行できなかったから扇河岸で荷物を積み替えての運行だったが、それでも陸送の距離が短くなると運賃が安くなったため多くの貨物が仙波河岸から積み込まれるようになったという。舟運がいかに低コストで有効な物流インフラだったかがわかる。

仙波河岸の跡は現在史跡公園になっている。

と、言っても、船着き場に高瀬舟が並んでいるでもないし、河岸問屋の倉が並んでいるというのでもない。

かつての繁華街が湿地と雑木林に呑まれ消滅した、滅びの風景が拡がっている。

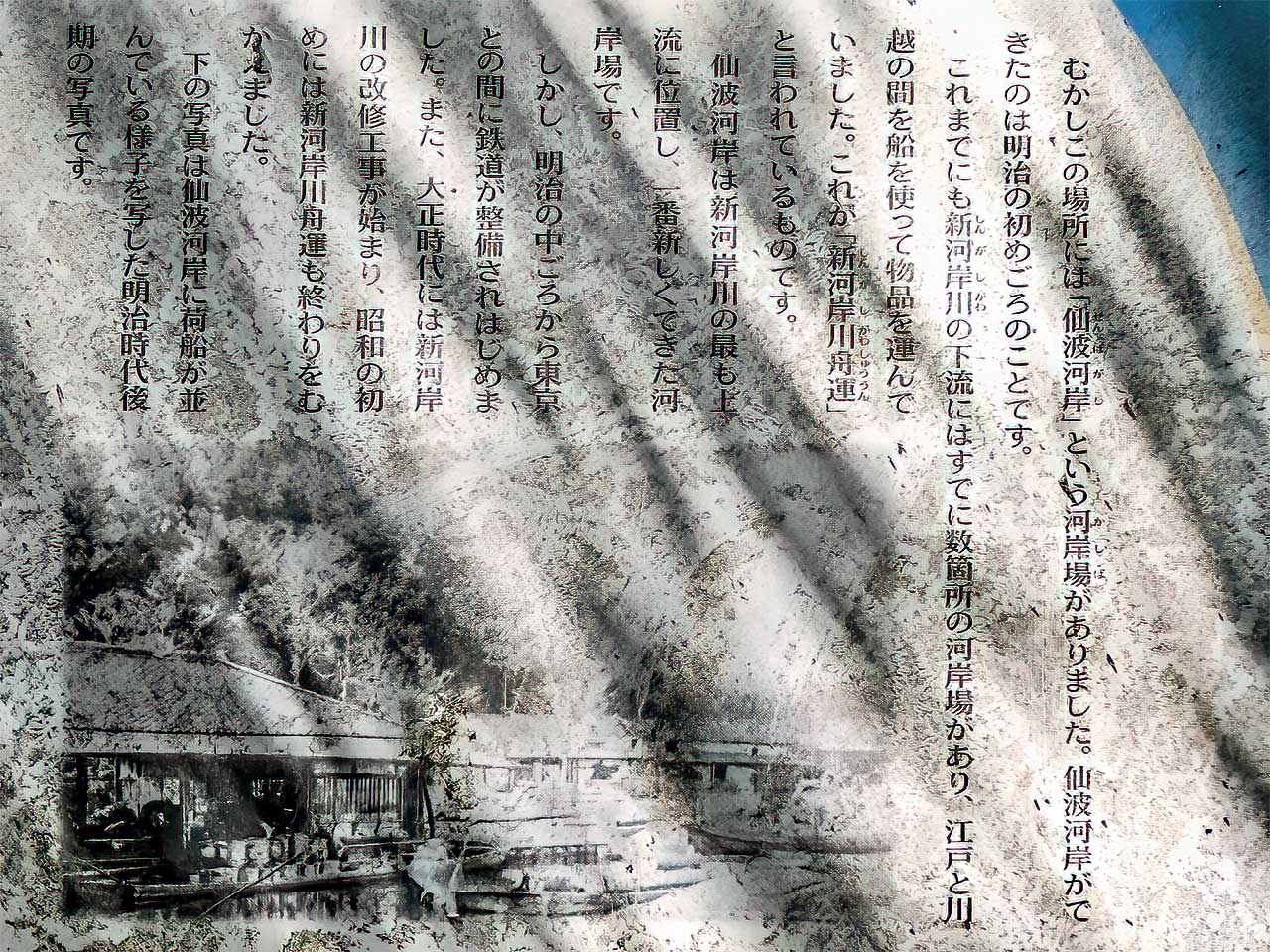

文化財の案内に、往時の写真が残っている。

おそらく写真が撮られたあたりと思われる場所。

いまは一切の痕跡が感じられず、日も差さない森の中だ。

かつての船だまりと思われる水路は沼になっていた。

それも倒木がそのまま朽ちていくような、人の手が入らない沼だ。

魚取り禁止という看板があるから、自然保護区的な場所として残されているのだろう。

昭和初期には新河岸川は船の通行ができない川に改修され、舟運は完全に終焉した。

90年の時間の流れはすべてを押し流し、いまでは河岸場のにぎわいを想像するのはむずかしい。

新河岸川との接続水路は、増水時に逆流しないように樋門になっている。

仙波河岸の出口から見た現代の新河岸川。

下流方向。

仙波河岸史跡公園の南側には自然保護湿地と名付けられている沼がある。

明治時代の地図を見ると、仙波河岸までの川筋は現在の新河岸川流路ではなく、南側からこの沼に接続されていたように見える。

古い川は南に向かって伸びていたのかもしれない。

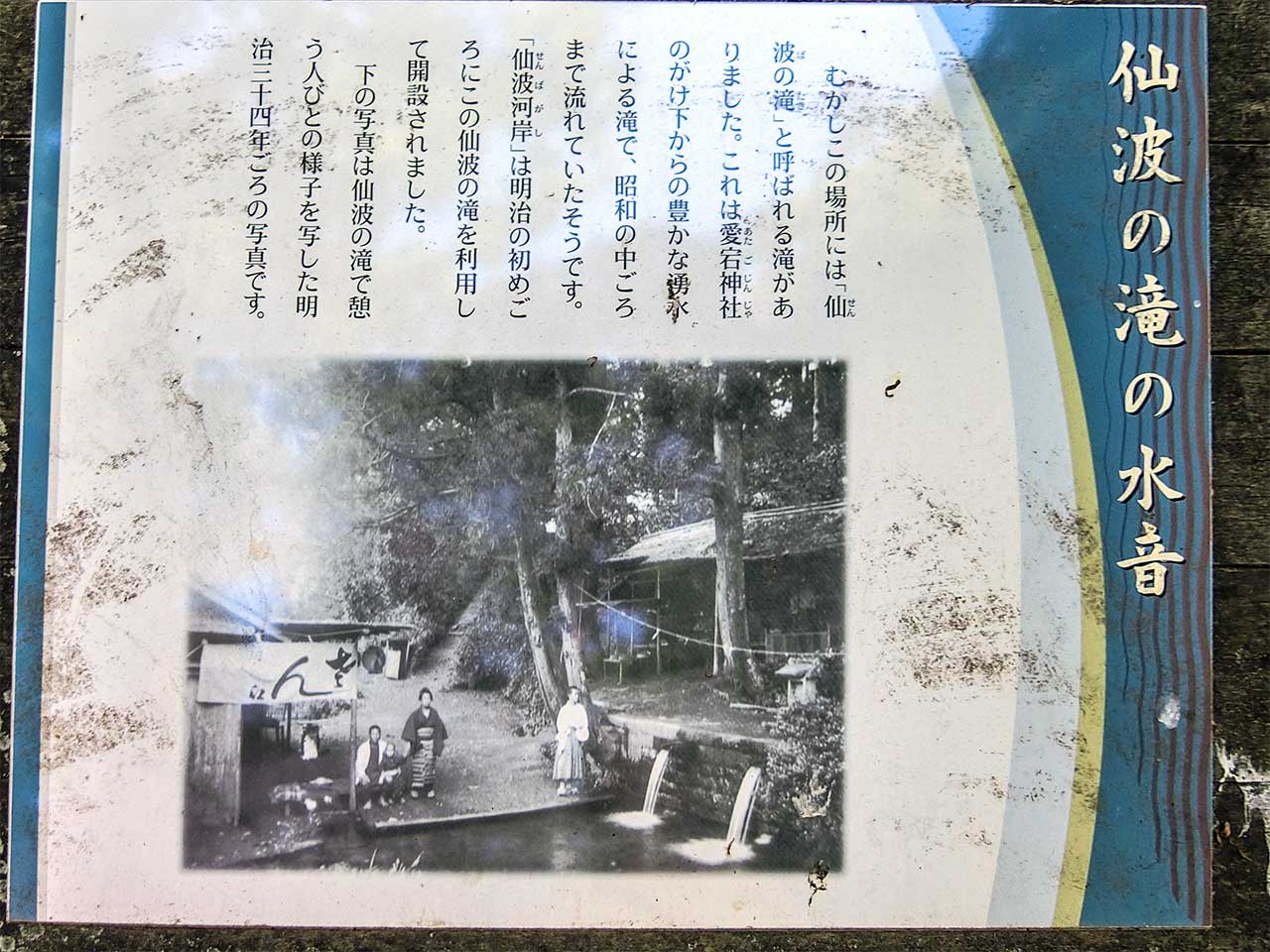

沼のほとりに仙波の滝という湧水があったという。

沼はその湧水の水をたたえていた。

滝の近くの崖線に倶利伽羅不動の石仏がある。

昔の茶店の写真。

2本の小さな滝が見える。これが仙波の滝だ。

写真の場所は明確にわかるが、もう茶店があるような場所ではなくなっていて、湧水は完全に涸れていた。

(2023年04月23日訪問)