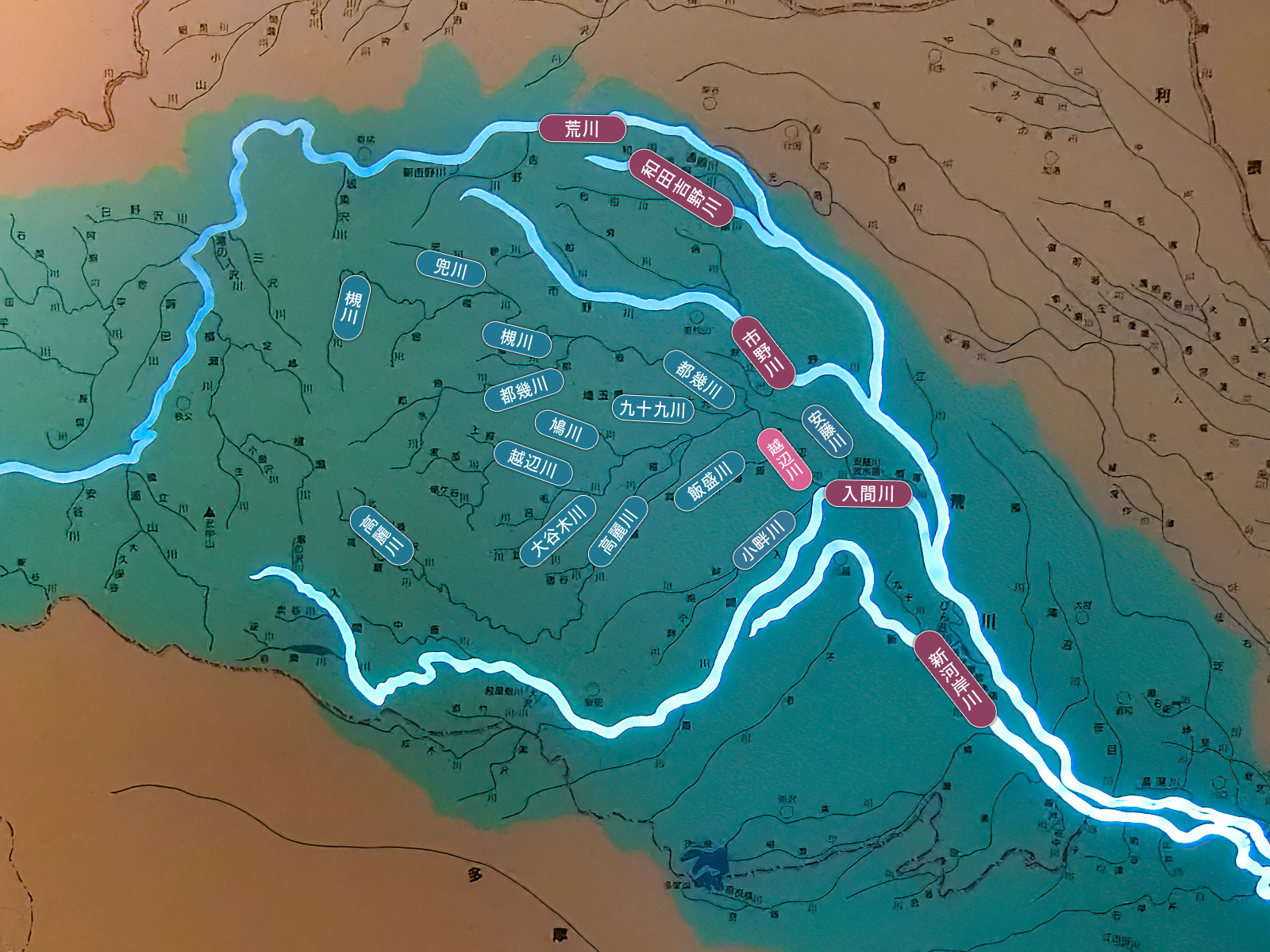

埼玉県立 川の博物館にあった荒川水系の全体パネル。

ここまで

越辺川はその源流が黒山三滝付近で川の長さはおよそ40km、多くの支流を持つ。支流の中でも

越辺川と入間川の合流地点には「落合橋」という橋がある。川が合流するところによく付けられる橋の名前だ。

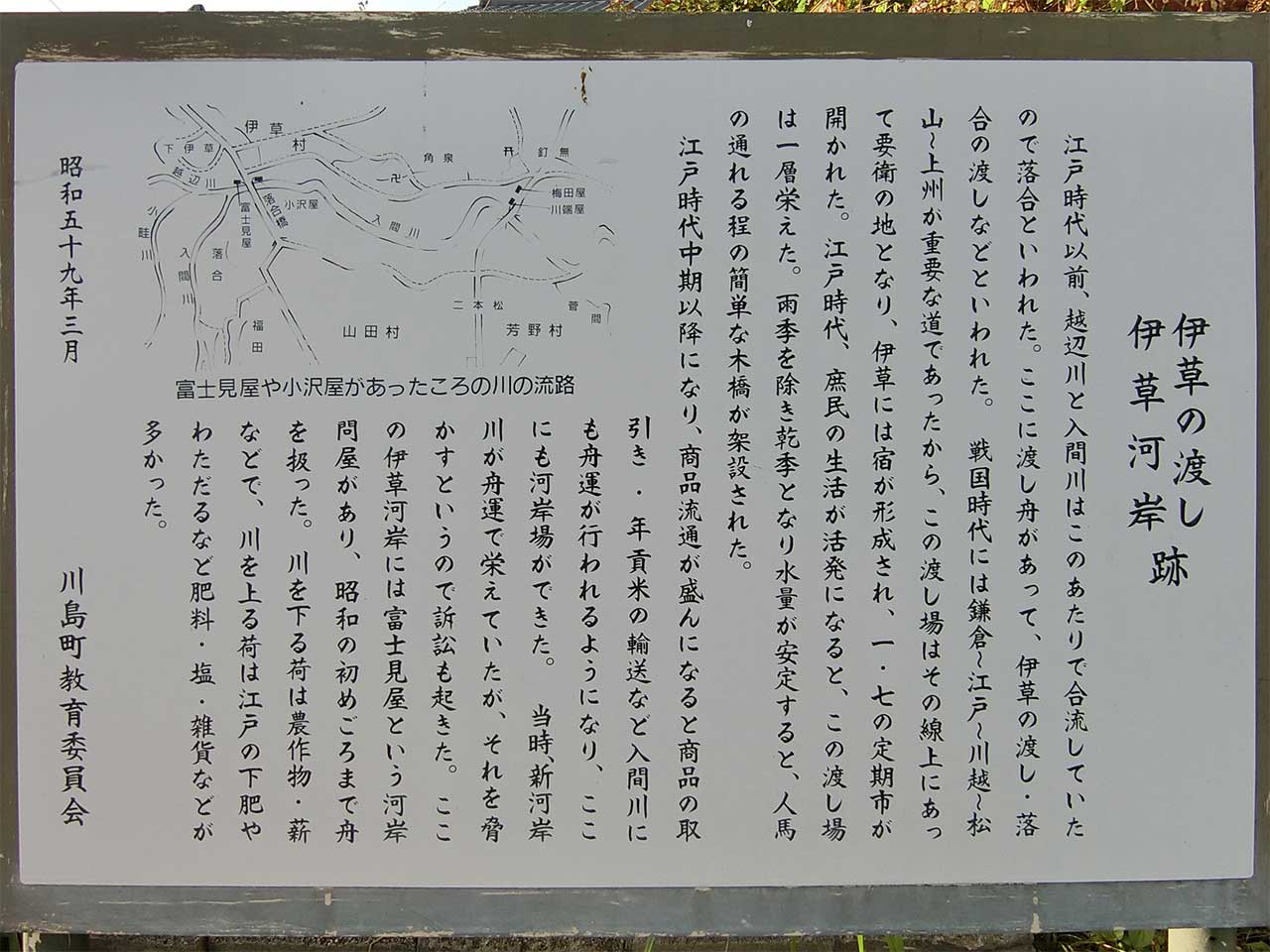

この落合橋の北詰めに井草河岸跡という案内板が立てられている。

この場所には江戸時代に河岸場があり、かなり栄えていたという。江戸へ送っていた商品は米や農産物、薪炭で、戻りの船には下肥、塩、雑貨などが運ばれた。

案内板には「富士見屋」という河岸問屋があり、昭和初めまで舟運をしていたという。

明治14年の地図を見ると堤外地に2つの建物があるのが確認できる。案内板では西側の建物が富士見屋だという。堤外地なので水害を受けそうだが、昭和初期の地図を見ても建物は同じ場所に残っている。まだ越辺川には左岸にしか堤防がなく、右岸は氾濫しほうだいで左岸に被害が出にくかったのか。

富士見屋があったと思われる場所は現在は竹やぶになっている。

落合橋の北側はバイパス道路ができたので、古い街道筋の地割りがそのまま残っている。もっとも道路は狭いが、道沿いの家々は新しくなっている。

少し気になるのは、井草河岸の看板が立てられている場所にある古い商家。

この建物はもしかしたら井草河岸の名残なのかもしれない。

以前は飲食店やアウトドアのセレクトショップが入っていたことがあったが、いまは空き家でテナント募集中になっている。

かなり手が入っているお洒落な古民家だ。

この古民家の西側で左岸堤防が不自然に膨らんでいる場所がある。この膨らみは明治14年の地図にもあるのでかなり古くから堤防は曲がっていた。

古い時代の破堤の痕跡かもしれない。

この膨らみの法面、"⇩"の場所に九頭龍権現が祀られている。

赤いポールた立てられているのは、法面の草刈りの際に機械が石塔にぶつからないようにする目印だ。

自然石の形を生かした垢抜けた石塔だ。

立てられたのは明治45年。意外に新しい。

明治43年の大水害の直後なので、自然の猛威の前ではまだまだ神頼みが必要だったのだろう。

(2023年03月29日訪問)