荒川の河原にある博物館、「川の博物館」に来ている。

ここは荒川について余すところなく学べる場所で、いま書いているテーマにドンピシャな博物館なのだが、ちょっと来る順番が遅かった。もう少し早い段階で来ていたら色々なところで近道できたような気もする。

でも回り道したおかげで偶然に知ったことも多かったから、こうしてまとめのような形で訪れたことは結果としてはよかったのかもしれない。

メインとなる施設はアドベンチャーシアターという博物館、1/1000荒川模型、大水車、子ども向け遊園地など多彩だ。

施設の前の荒川は川遊びもできることから、駐車場が有料。県営の博物館に来るために、田舎の河原に車を置くのに駐車料金が必要なのって納得できない。さらに博物館の料金も有料だからね。

博物館を見ていこう。

室内は全体的に照明が暗く、まずは入口のところの荒川の自然紹介みたいなところで目をならしていく。

映像展示が多いので暗くするのは仕方がないのだけど、写真を撮るには展示物が暗すぎる。

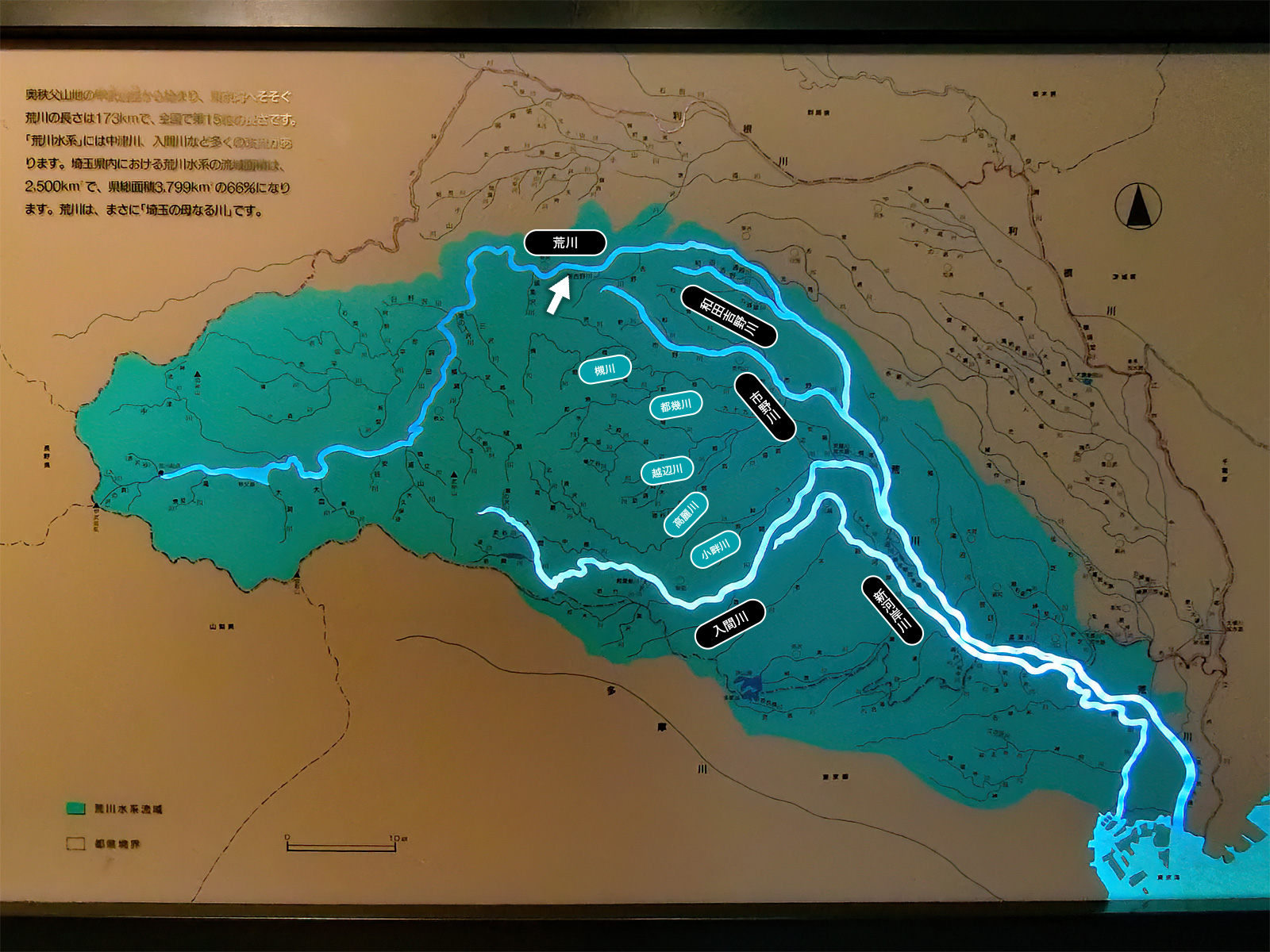

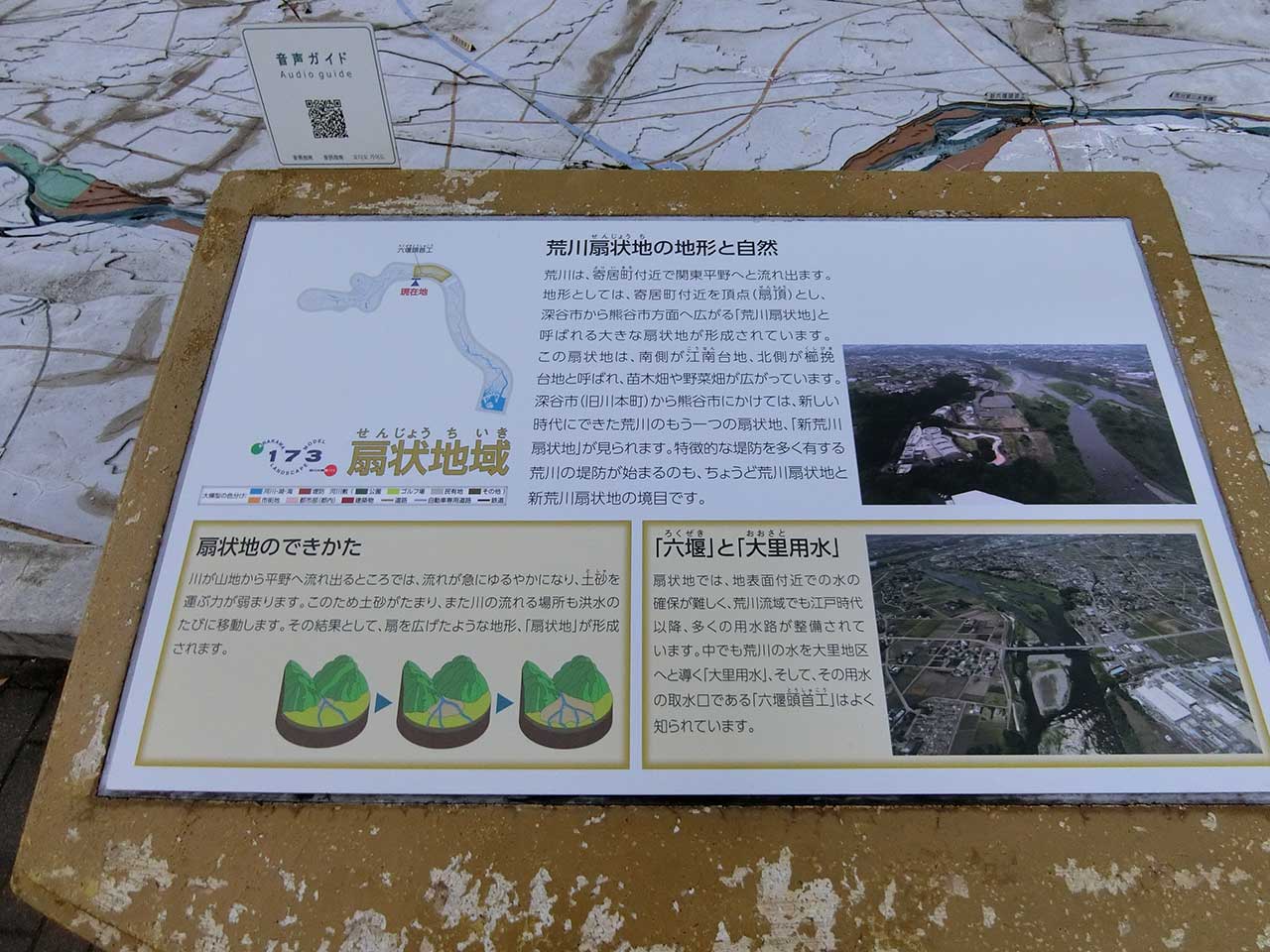

荒川水系全体の説明パネルがあった。荒川の場所がわかりやすいので載せておく。

これまでに荒川本流のエリアを下流から見てきた。川の博物館は"⇩"の場所にあるので、まだ荒川としては道半ばである。でも今回のテーマは川に近い場所で暮らす生活風景なので、いったん荒川の紹介はここまでにして、ここより上流の秩父方面は別の機会に触れたいと思う。

この後は、和田吉野川、

博物館の展示内容を紹介しよう。

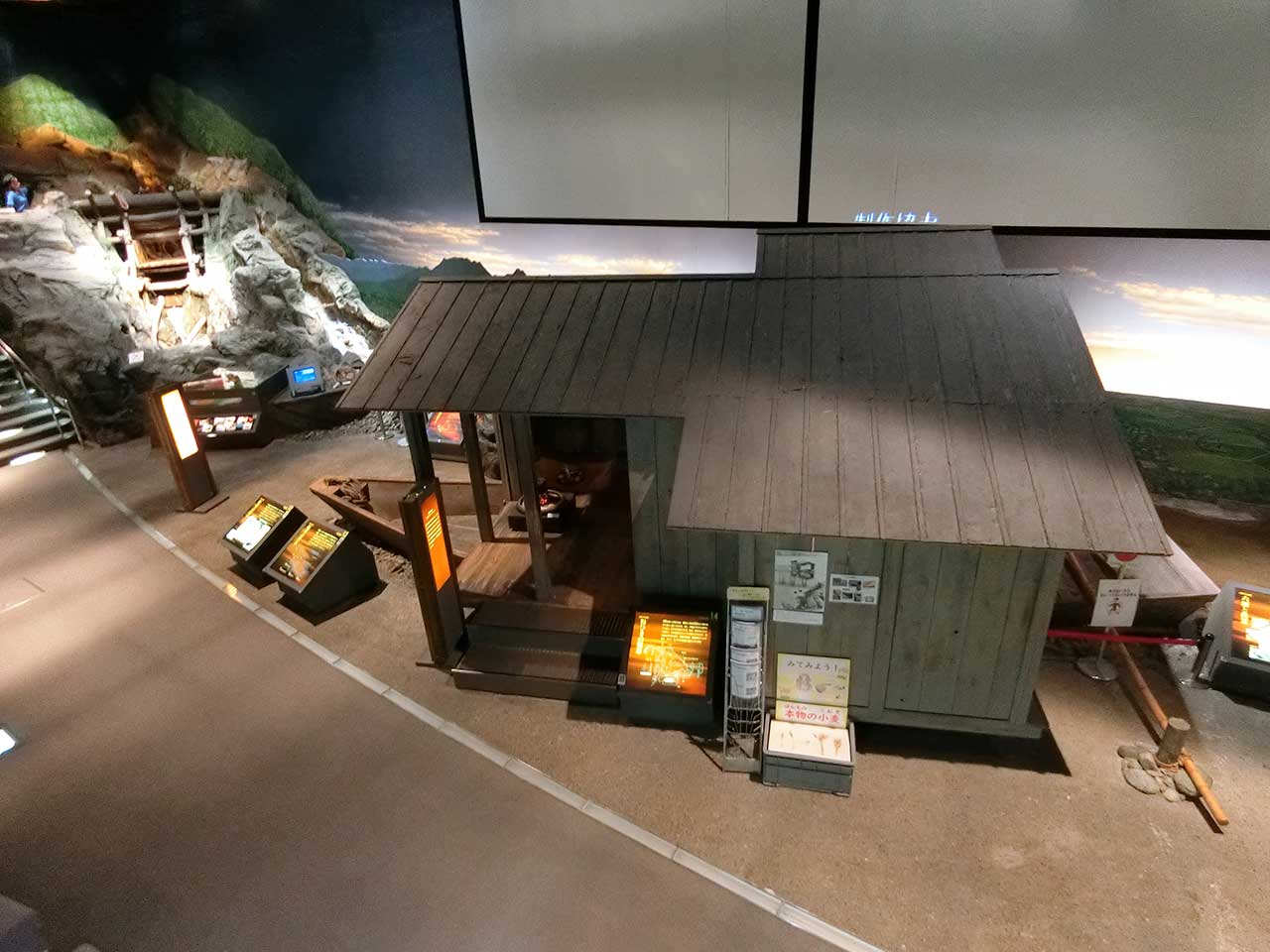

いまどきの博物館に多い、実物大の建物をまるまる再現した大ホールがメインとなる。

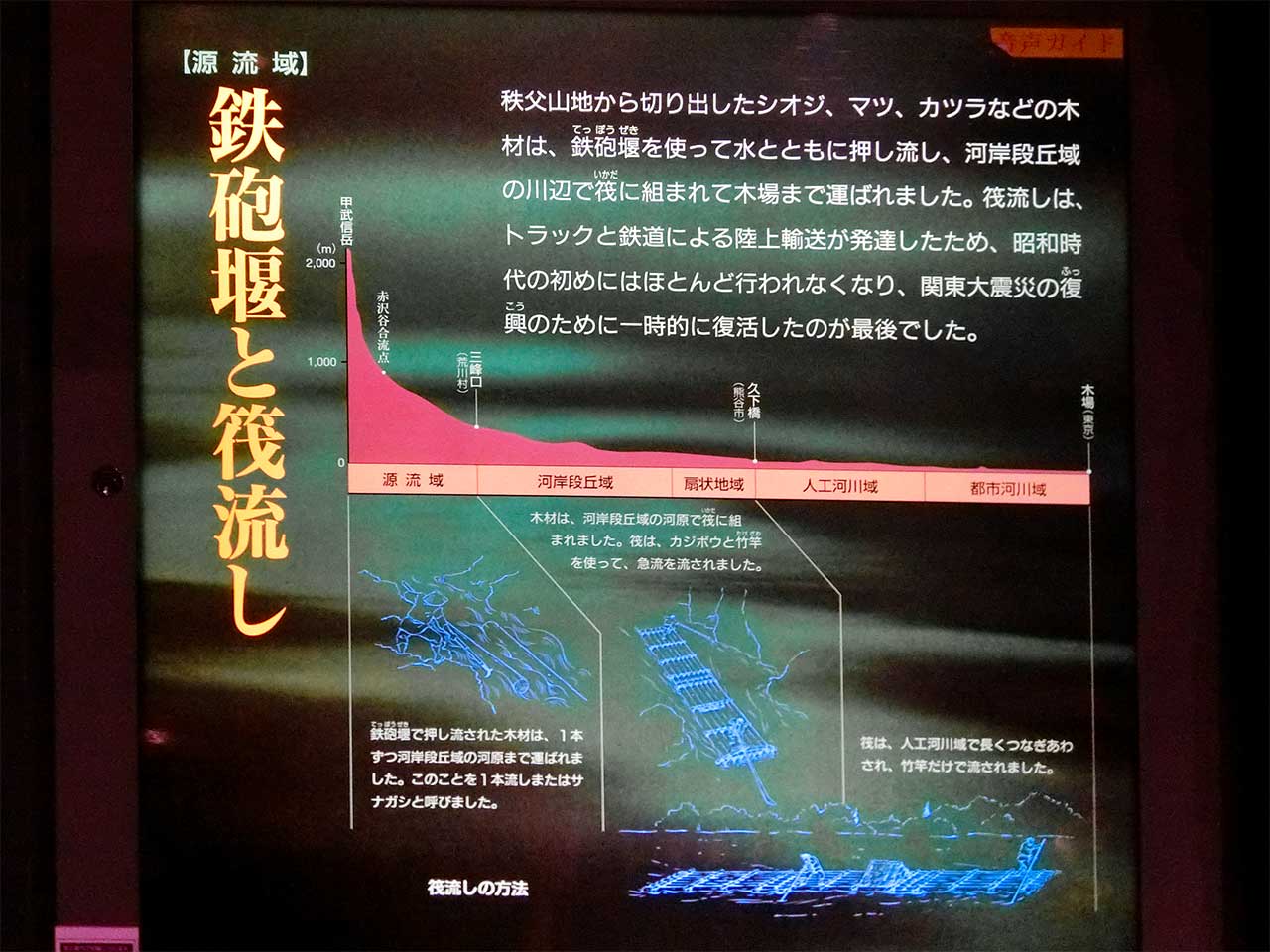

一番の見ものは鉄砲堰の実演だ。

鉄砲堰は川の文化というよりも、林業技術の範疇のもので、道路が造りにくい奥山で伐採した木材を運び出すための技術である。

川に仮設のダムを造り、そこに水を貯めてから一気に放水し、貯木した木材を流送するというもの。

わざわざそんな手間かけなくても、と思うかも知れないがかつてはそれだけ木材の搬出が大変だったのだ。

鉄砲堰は荒川上流特有の技術というわけではなく、他の地域でも行なわれていたが、川の博物館では特に詳しく取り上げている。

なお、鉄砲堰の展示は荒川上流の大滝歴史民俗資料館にもある。そちらはどちらかというと林業の展示である。

もうひとつ、この博物館のオススメはこの

模型の置き方や角度が悪く、地味な展示になってしまっているが、鉄砲堰と船車がこの資料館の特徴なので、時間がなくてもこの2点だけはちゃんと見ておきたい。

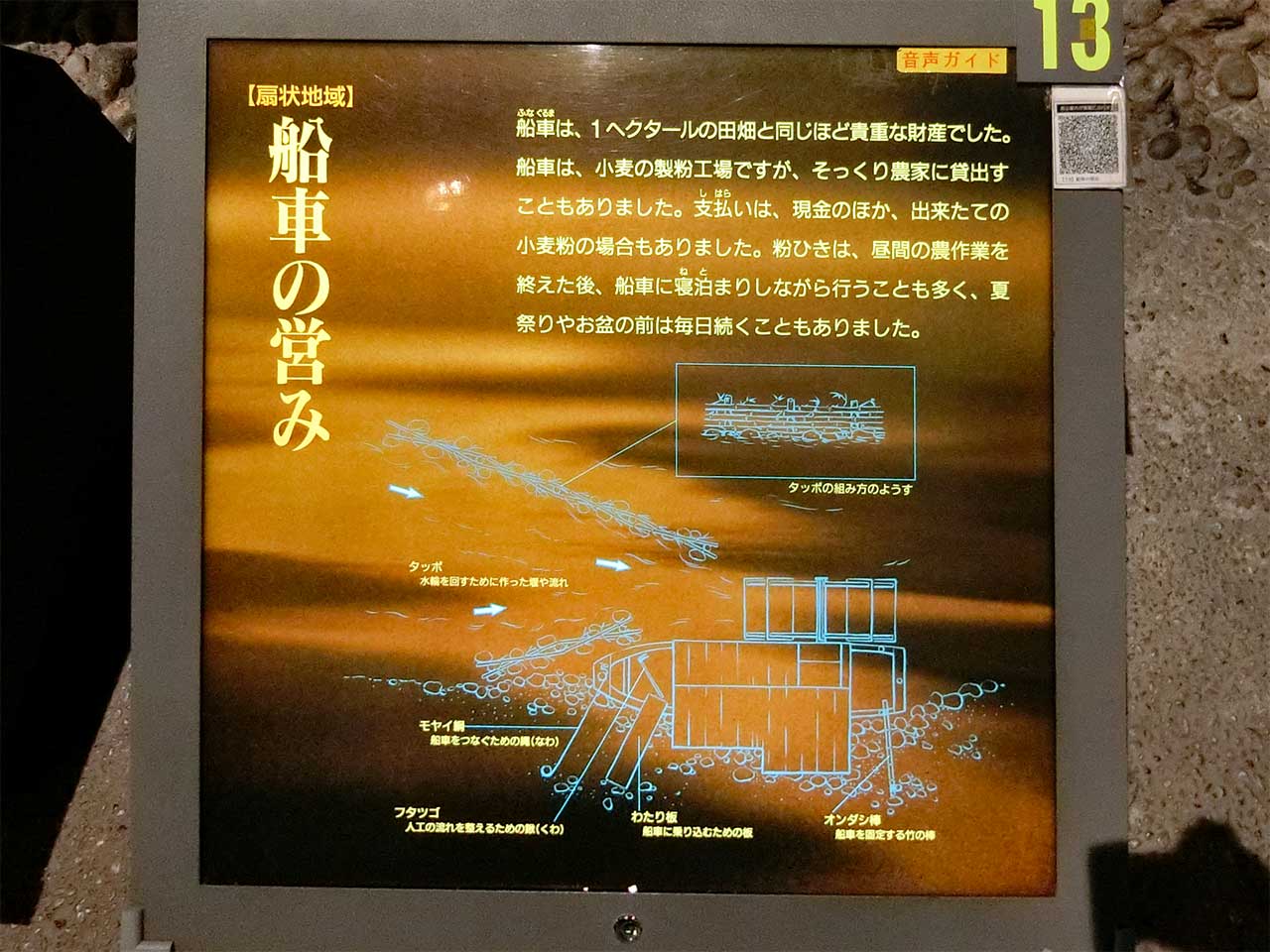

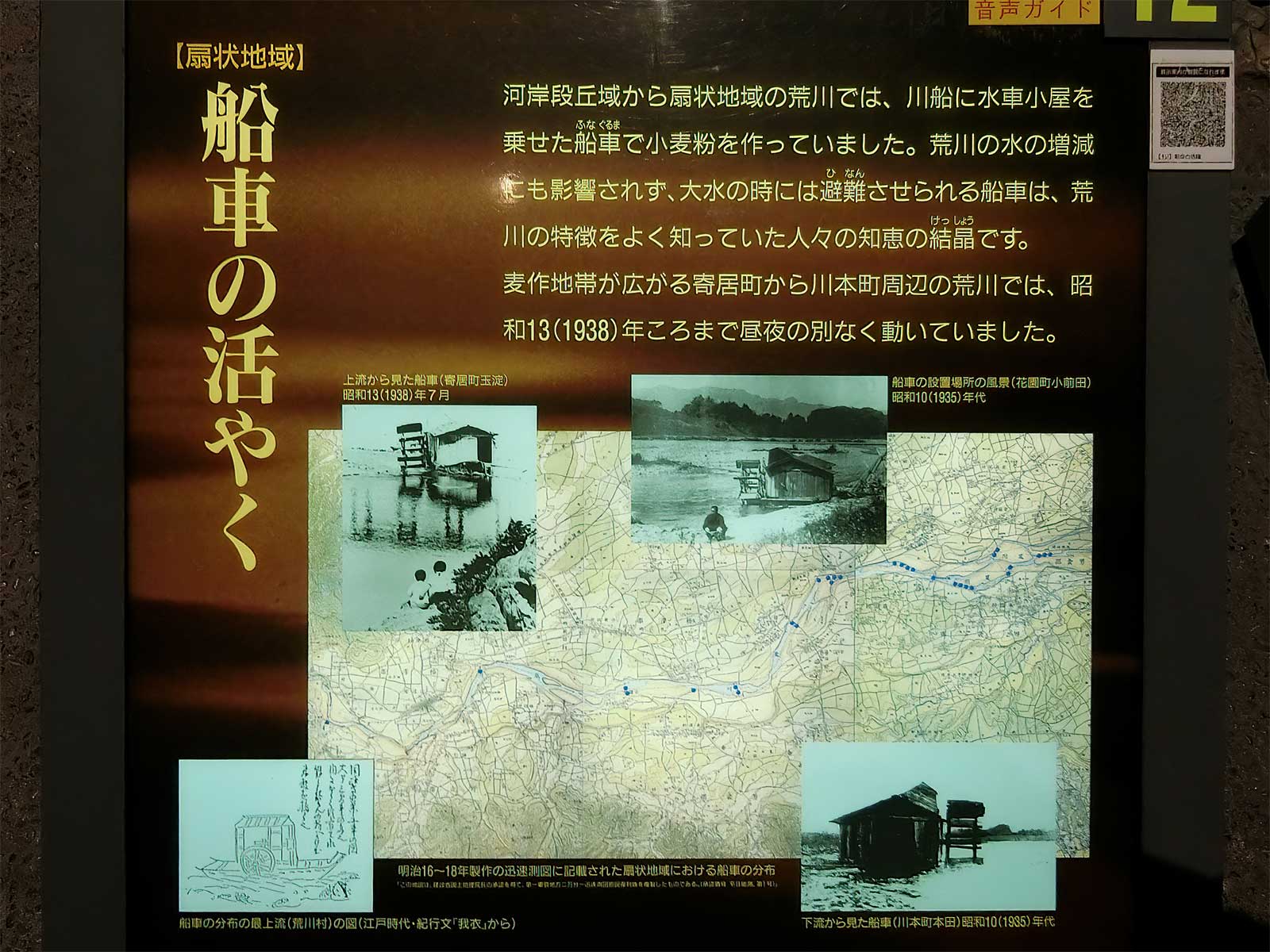

船車は船に載せた水車小屋だ。

寄居付近では河岸段丘が発達し、村は段丘上なので水車を掛ける河川が少ない。そこで荒川本流に船を係留し、船べりから水輪を付き出して、船上で精米や製粉をすることが盛んだった。

説明図では水流を強くするためにタッポという簡易堰を造るなど、とても丁寧に書かれている。

船車内部。

船の中にいると、普通の水車小屋と変わらない。

荒川で船車が設置された地域は限られていて、寄居から熊谷までのあいだ、ちょうど川の博物館付近が中心である。

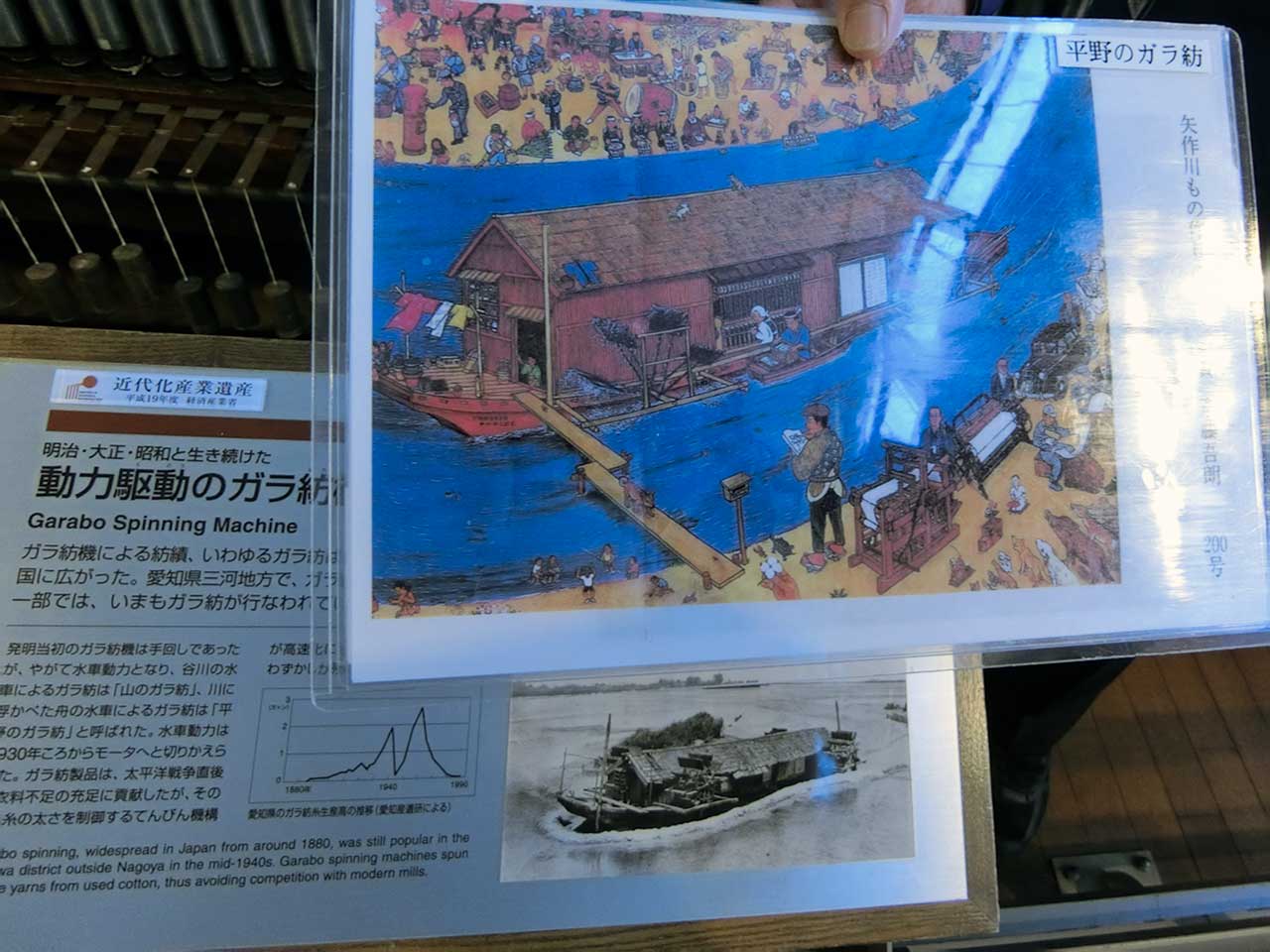

ただし全国的に見ると船車は他の地域にも分布する。木曽三川の下流地域では船車による紡績工場があった。

(参考)

トヨタ産業技術記念館で見た船車に関する展示。

あちらでは「

ただ惜しまれるのは、展示している船が水の上に浮かんでいる状態がよくわからない角度で、肝心の水輪もよく見えないのだ。

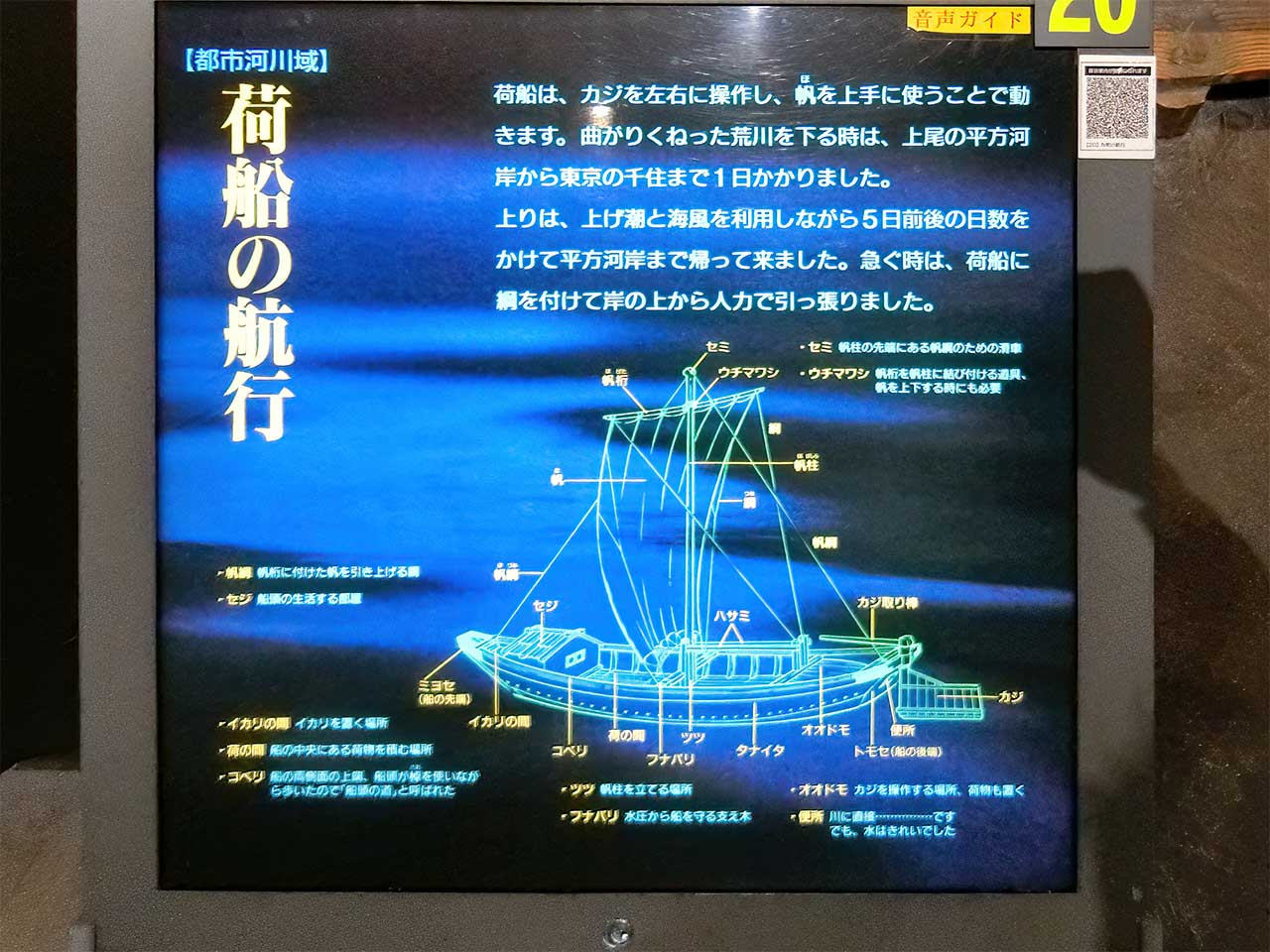

大きな展示物はもうひとつ、帆走船である。

荒川の舟運に関する資料だ。

荒川は改修前には激しく蛇行していたので、平方河岸から千住まで下るのに1日かかっていたという。帰りは帆走で5日前後かかったという。意外に遅い・・・。

むかしの物流ってけっこう気長だったんだな。

木材の運搬も上流で切り倒した丸太を鉄砲堰やいかだ流しで流送したが、水量の多い決まった季節にしかできず、伐採してから木場に届くのが半年~1年後になることもあったというからそんなものなのかもしれない。

荒川にはたくさんの河岸場があり、最上流の河岸は熊川の新川河岸だった。舟運は鉄道が開通するまでは輸送の主流だったのだ。

長野県や群馬県から生糸を運ぶために日本最初の私鉄日本鉄道(現在の高崎線)が計画されたとき、はじめは現在の東上線ルートが検討されたが、新河岸川の舟運で潤っていた川越商人が反対したため、中山道ルートになったという噂があるくらいだ。

水塚の蔵の模型。

水塚はこれまでにもいくつも紹介してきたが、実際の蔵の中には入れないので、こういう展示も貴重だ。

屋外には、1/1,000スケールの荒川の模型がある。

1/1,000というと上流から河口までの寸法は150mほどになり、全部を見るのはけっこう集中力がいる。

これ、模型の中を歩けるようにしたらもっとわかりやすいんじゃなかろうか。陶器とかFRPで造形して上に乗れるようにしてほしかった。

あまり目立たない場所に小さな水族館がある。

荒川の川魚の生体展示だ。

大水槽のイワナやヤマメ。

そのほか野外には水車小屋の展示コーナーがある。

県内から移築したものだ。

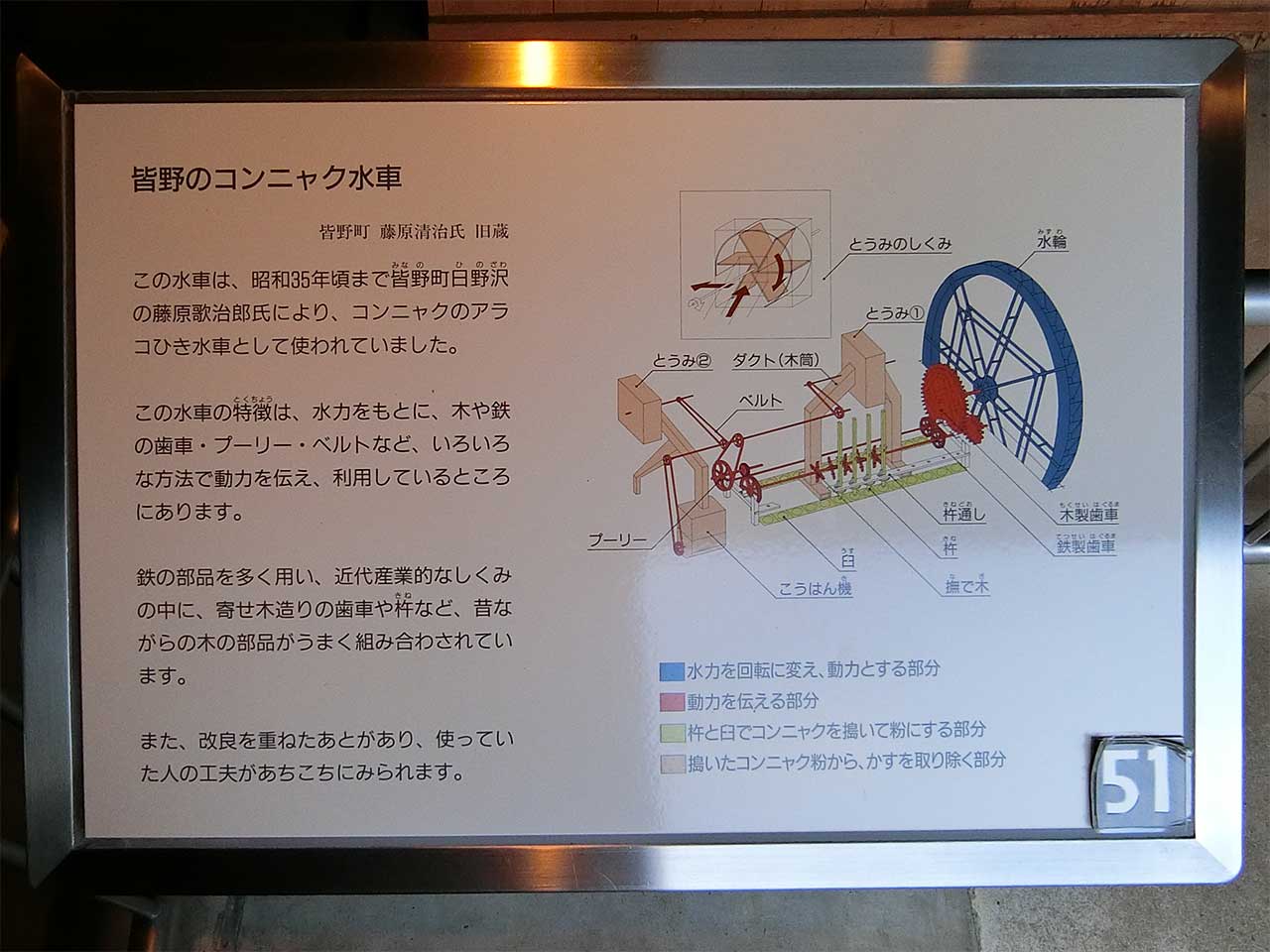

こちらはコンニャクの製粉工場。

小さい臼が密集して並んでいるのがコンニャクの製粉水車の特徴のような気がする。

説明を見てみると、皆野町の日野沢から移築したという。あれ? たぶんこれ現地で見たことあるやつじゃん。ここに移築されたのか。

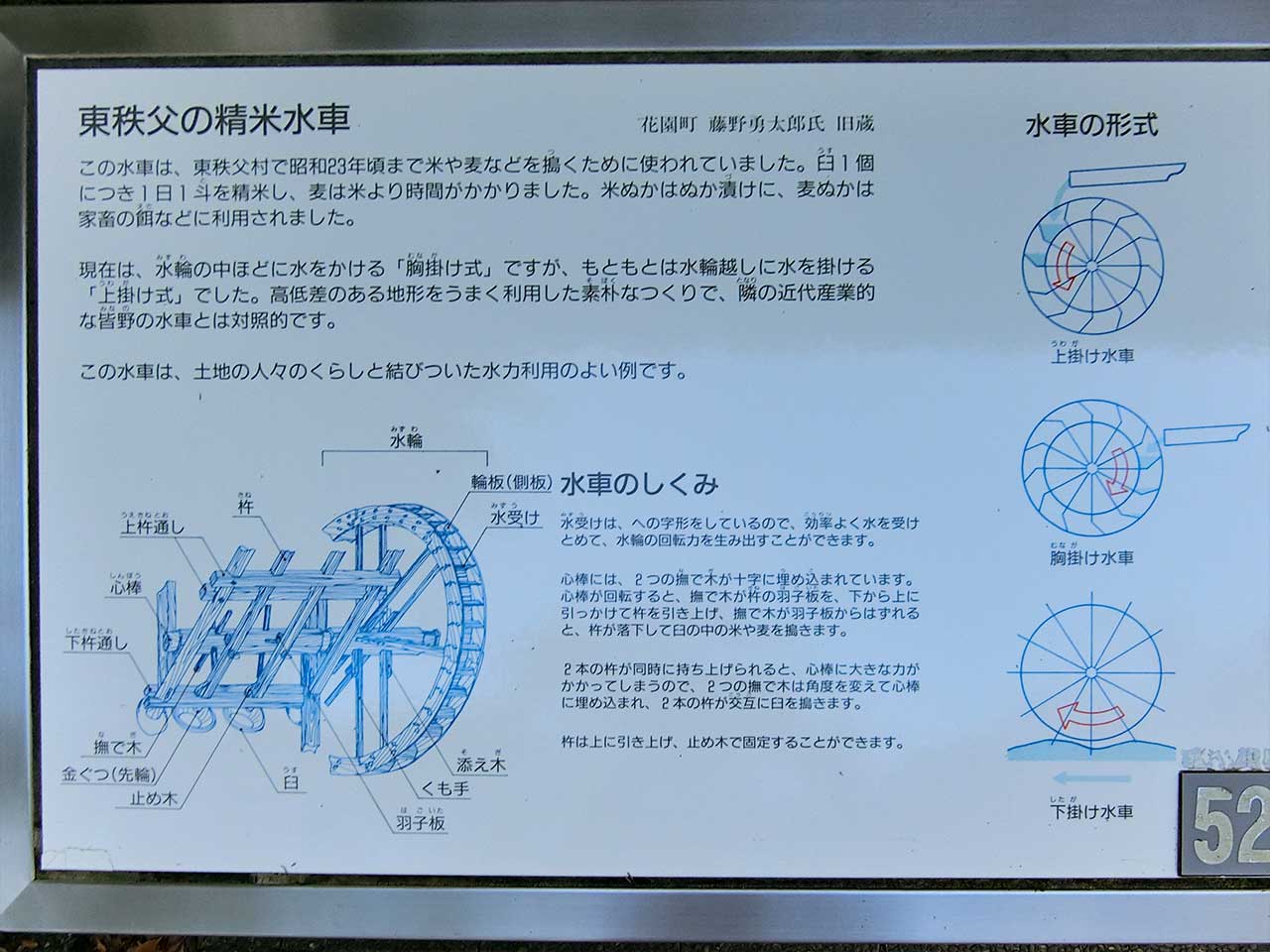

こちらは精米水車。

展示とはいえ、水がかけられていて、動いているところが見られる。

東秩父村から移築されたという。

巨大水車もある。

平成9年(1997)に完成したときには日本一の大きさだったが、平成16年に他県に直径1m大きい水車が作られて2位に甘んじてきた。

令和元年(2019)の大修理にあたって、直径を24.2mに改修したため現在は再び日本一になっている。

敷地内の遊園地ゾーンにも何やら水車のようなものがある。

レストラン棟。

実はこういう施設こそよく写真を撮っておかなければならないような気がする。

私の記憶では、子どものころ連れていってもらった遊園地の思い出のかなりの部分が茶店なのだ。

(2023年11月05日訪問)