寺町めぐり5軒目の寺。

市内を南北に抜ける通りが鉤の手に曲がっている場所の、突き当たりの路地を入ったところにある寺。

山門は

箕甲とは屋根の破風側のエッジの部分を少し丸めるようにする意匠である。屋根の棟の左の部分を見ると、なだらかに左に弧を描いていることがわかる。この意匠を箕甲落ちという。

箕甲落ちが大きければ、屋根は柔らかい印象となる。

境内には、本堂、六地蔵堂と施無畏堂(写真)、庫裏。

本堂。

本堂内には「御成の間」、「うぐいす張り」、「隠れ廊下」などの構造が見られると書いてあったので期待して上がらせてもらう。

しかし、どこがうぐいす張りなのか、隠れ廊下なのかよくわからなかった。普通の本堂という感じであった。

しかし欄間には美しい天女が。これは創建当時のものだという。

前日に龍昌寺で天女を見たばかりだったので、今回は天女に縁のある旅になった感じがする。

左側の天女は笛を吹いている。

右側の天女は太鼓をたたいている。

デジカメのストロボを焚いたため、色合いは茶色っぽくなってしまっているが、実物はとても色鮮やかで美しい彫刻だ。

これが御成の間か。

障壁画はぼろぼろで、剥落が激しい。寺の大黒さんの話では、修復したいが金がないとのこと。味のある障壁画なので檀家にがんばっていただきたいところである。

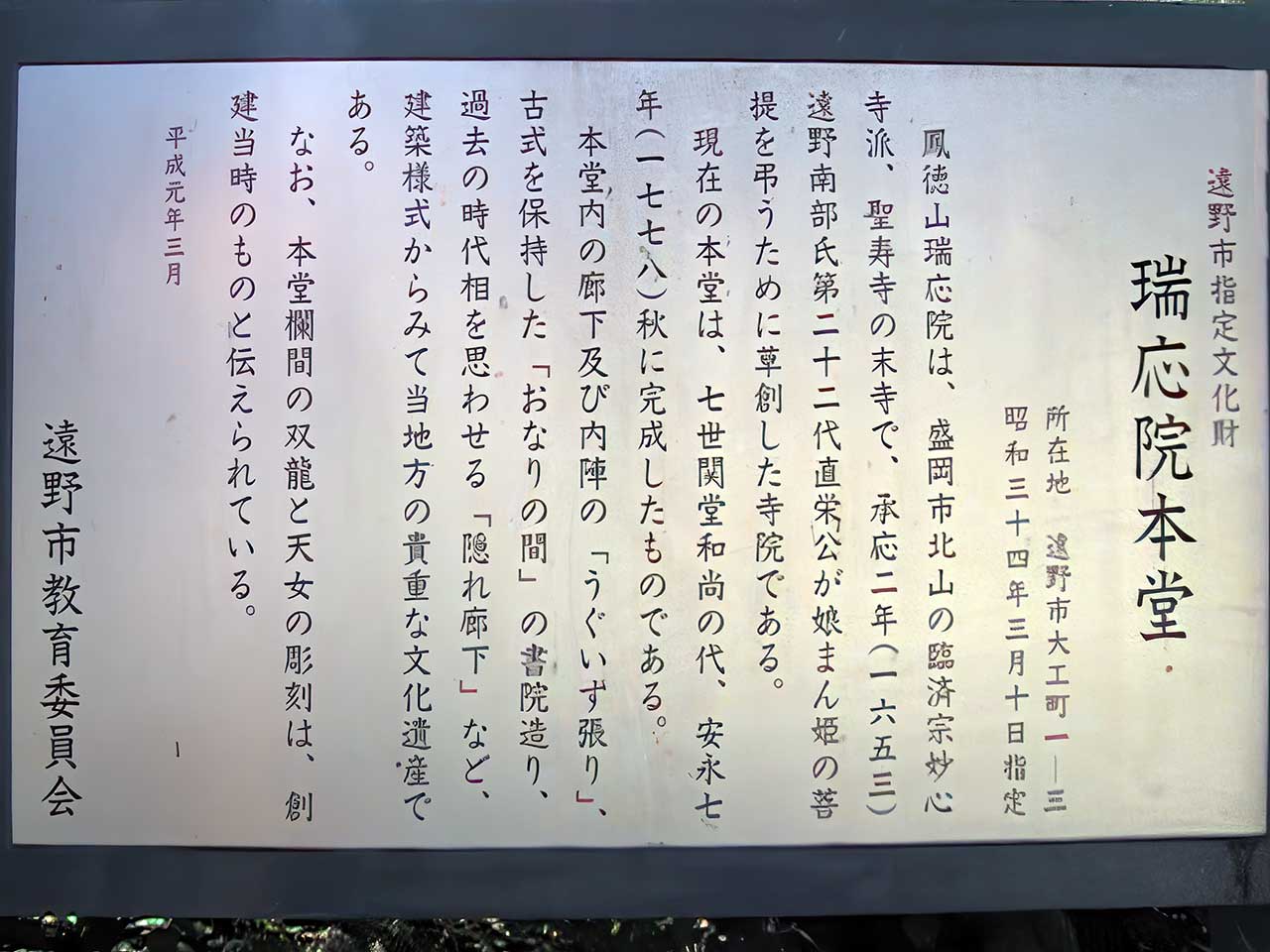

文化財の案内板。

(2000年10月07日訪問)