前から気になっていた行事「高瀬神社の凶事流し」に行ってみた。

これまで、どうしてもはずせない仕事と重なってしまったり天候が悪かったりと、なかなか見学の機会がなかった行事である。

行事は午後1時ごろから始まるというので、30分くらいまえに神社に到着。

拝殿を覗くと、本殿前の木口階段のところにお供え物や茅の輪が見える。

時間になると、氏子たちは集会所から拝殿に移動する。

拝殿の入口には、木でできたヤリとナギナタがたくさん立て掛けられていた。

これは氏子のウチに子供が産まれると奉納するものだとのこと。男の子の場合はヤリを、女の子の場合はナギナタを奉納する。

のし袋がそのまま壁に打ち付けてあった。

氏子の人たちのお祓いが始まった。

私たちのような拝殿の外にいる他所者にも、宮司さんが外に出てきてお祓いをしてくれる。

そのあと、この祭りの意味だとか手順の説明が始まる。

身の穢れを落とすための依り代としてカヤが配られる。

「これを小さな輪にして身体をこすってください。身体の穢れをこのカヤに移すのです。」

というようなことを言ってる。たぶん。

「これは道切りです。あとで集落に出入りする道にこれを飾ります。」

というようなことを言ってる。たぶん。

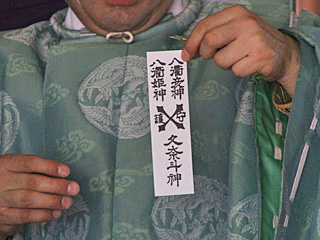

「

道切りと同じ場所に飾るのか、あるいは、道切りの包みの中にこの護符が入っているのか。ヤチマタヒメ、ヤチマタヒコは、イザナギが黄泉の国から帰還したときに追ってきたイザナミを防いだことに由来する神で、クナドの神もほぼ同じ神を表わす。つまり塞の神であり、ムラに災いが入ってくるのを防ぐための護符なのだろう。

宮司さんの説明が終わると、氏子たちが茅の輪を持って出てくる。

そして、これが凶事流しの行事の中心となる舟型のヨリシロである。

舟の上には3体のヒトガタが乗っている。

氏子たちは自分の身体の穢れを移したカヤの輪をこのヒトガタにかける。

たぶん、ヨリシロの舟を持つことができるのは、集落のなかでも権力のある家の当主だけなのだろう。ほかの人たちは、茅の輪やヤリの担当だ。

拝殿と鳥居の中間に茅の輪が立てられる。柱などはなく氏子が支えている。

ヨリシロの舟は拝殿を出て、穢れを移されたあと、鳥居に向かって進み、茅の輪のところで8の字の動きを1回半してから、鳥居をくぐって出てゆく。

ヨリシロの後ろにはヤリやナギナタを持った人々が並ぶ。

行列をしながら川に向かう。

行列の構成は先頭が茅の輪、次に宮司、次にヨリシロ、次にヤリとナギナタ、その後ろは見物人たちである。

川におりる手前でもう一度茅の輪くぐりをする。

ここが集落の外れなのだろう。

河原へおりる階段。

ヨリシロ舟の形がよくわかる。

行列は水辺へと進んでいく。

宮司さんはひとりだけ川辺に近づき拝礼をしている。

何か始まるのかな・・・・

と、思った瞬間、

だっぱーーーん!

えぇーーーーーっ もう投げ込んでるし !!

宮司さんの所作と関係なく氏子たちがテキパキと行事を進行。

「引っかかったぞ」

「ヤリで押せ」

私は宮司さんの近くにいたため、ヨリシロ流しがどういう段取りだったのかよくわからなかった。

穢れを満載した舟が鏑川を流れてゆく。

それを見送る氏子や宮司さん。

近年、精霊流しなども環境汚染だという風潮があって、下流で回収するという地域もあるが、ここではそういうアホらしいこともなく、穢れはちゃんと流れ去った。

続いて、茅の輪も川に投げ込まれた。

氏子たちがヤリやナギナタを水面に入れてバシャバシャと洗っている。

ヤリやナギナタには紙垂(しで:白い紙に切れ込みを入れて折ったもの)が結びつけられていて、これが取れるまで川の水で洗うのだそうだ。

上手に紙垂が取れたヤリ。

この行事は早い話が、夏越しの大祓である。だがヨリシロ舟やヤリ・ナギナタなど色々なアイテムが登場して複合的に進化し、このような興味深い神事へと変貌したのだろう。

(2015年07月24日訪問)