ミャンマーで迎える、はじめての年末年始。職場は休みになり、私はふたたびミャインジーグー街道を走っていた。

きょうの目的は、このミャインジーグー街道の周辺でまだ訪れていない村々を巡りながら北上し、最終的にはシュエゴン町でサルウィン川を渡河し、対岸のミャイン村まで行くことである。大冒険だ。

最初に目指しているのはラッカミ山脈の北半分、ノンカミャイン山。この山では、ティッサーディ大仏、タマテイディバター僧院の2ヶ寺をすでに紹介している。

だが街道を走るときに注意してみていると、北麓の崖の下にまだ行っていない寺があるようなのだ。オーバーハングの崖の直下の林の中にあるため衛星写真からはその存在が確認できないが、これまでこの地方で200ヶ寺以上を見てきた勘が「この寺に行っておけ」と告げるのだ。

寺へ向かうはっきりとした参道はない。

まず山の北側のノンカミャイン村の枝道に入り、寺へ通じていそうな路地を探していく。

農家と思われる家々が続く。樹が多く涼しそうな場所だ。

やっと寺へ通じる道を発見。

寺が見えてくる。寺の背後は高さ100m以上はあろうかという垂直の岩壁だ。

山のふもとは湧水を起源とすると思われる湿地で、乾季でも水があり水菜などを栽培している。参道はその湿地を渡るようにまっすぐに続いている。

お寺の伽藍は、僧房、兼、講堂と納屋だけの質素なものだった。

ほかに、シンウーパゴ堂や四角い石柱などの若干の構造物がある。

石柱には謎の文字。

境内の右手のほうへいくと、短い階段があり鍾乳洞が口を開けていた。

あるんじゃないかと思ったんだよねっ!!

ロケーション的に。

さっそく洞窟に入ってみよう。

入口はかがまないと進めないくらいの狭さ。

ところが、少し中にはいると次第に広くなっていて、想像以上の深さだった。

懐中電灯がないと入洞できない規模だ。

単純な一本道じゃなく、多少の上下や支洞などもある大きな洞窟なのである。

支洞のひとつには毛布が敷かれていた。お坊さんが瞑想するか昼寝するための場所なのだろう。

どんどん奥へ入っていこう。

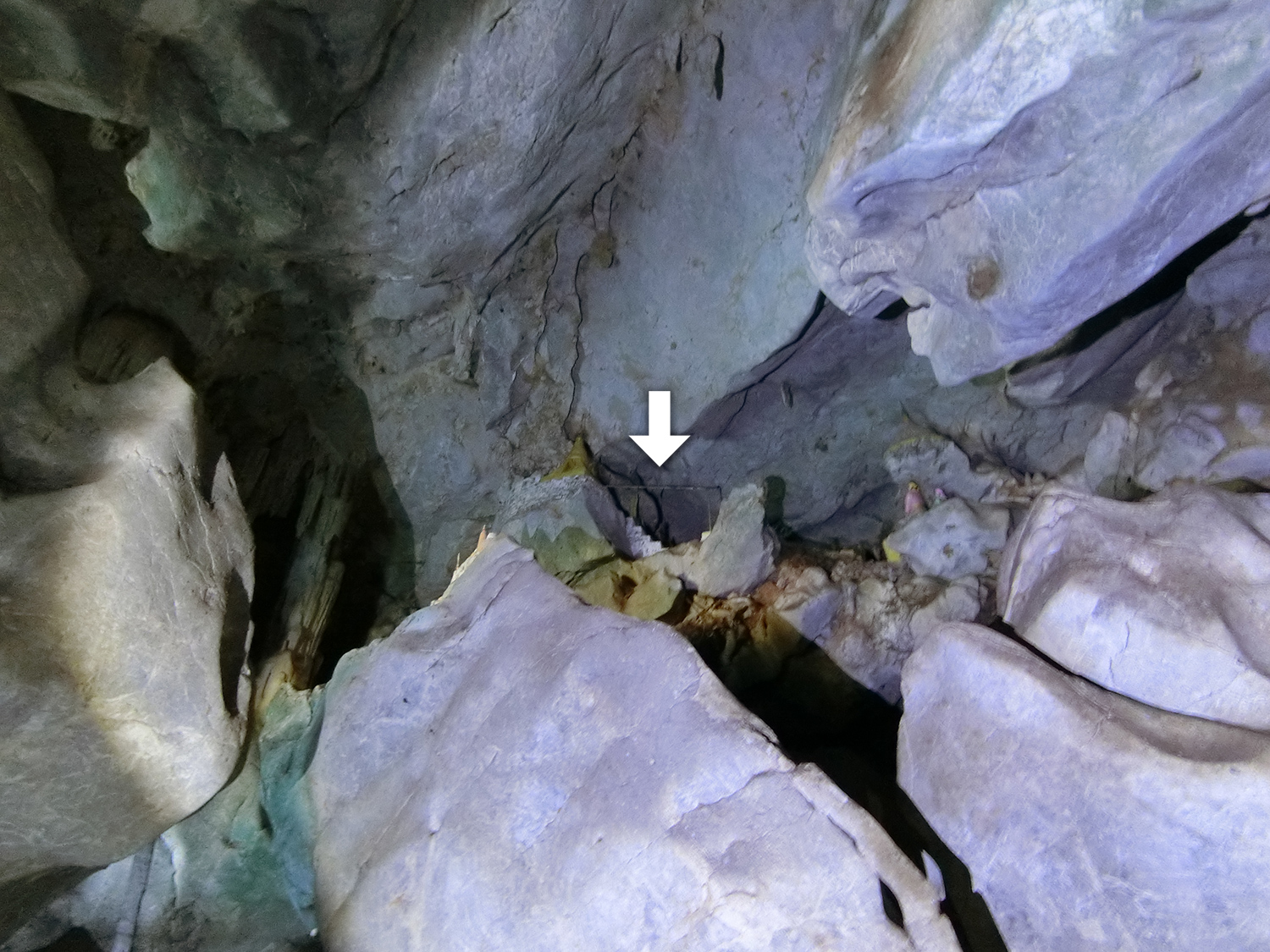

大きなホールに出た。見上げるとかなり上のほうに石段が見える。

あそこまで行けるのか????

支洞を利用して小部屋が作られていた。

中を覗いてみたらベッドがしつらえてあった。

こんな洞窟の中で寝るのって怖くないのかな。

ホールの奥のくらがりにパゴダが見えてきた。

洞窟内には明確なルートがあるわけではないが、あの奥のほうへ行くべきなのだろう。

立派な鍾乳石もある。

その鍾乳石に魅かれるように奥へ奥へと進んでいく。

外の寺の地味さからは想像もできないような立派な鍾乳洞だ。

土砂が流れたような斜面があり、洞窟の上のほうへと登っていける。

あのレンガの壁が気になる。

そこには湧き水があった。

地底湖というには小さすぎるが。

まだ斜面は上のほうへ続いている。

さらに登っていこう。

あれ?

気付いたらさっきホールの上のほうに見えていた石段のところまで登ってきているじゃないか。

石段の上には小さなパゴダがあった。

手前で合掌しているのは、神様というより、神様を拝んでいる普通の人の像のようだ。

バルコニー状になった場所からホールを見下ろすことができる。

ホールの一部には外部への穴があいていて、光が入っている。

ホールの穴から外を見てみた。下のほうに僧房の屋根が見える。ここからは出入り出来そうにない。

きょうは初っぱなからいいものを見られた。

まったく観光客が省みないような無名の寺に、こんなすごい鍾乳洞があるのだからカレン州の寺巡りはやめられない。

(2016年12月30日訪問)