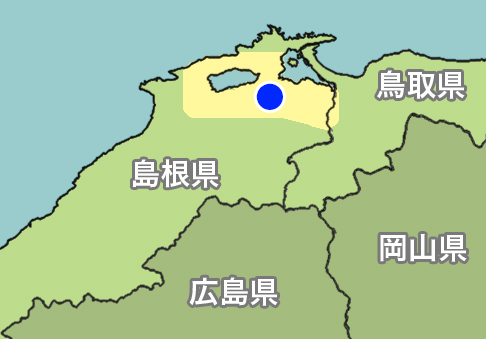

松江市南部の神社、八重垣神社と神魂神社を訪れる。この2社は近くにあるので多くの人が一緒に巡るのではないだろうか。

先に訪れたのは八重垣神社。八岐大蛇退治の物語で

境内は東面していて丘陵を背負っている。境内図で奥宮的に描かれている場所は少し離れてはいるが、歩いていける距離で、丘陵の森の中になる。

ほかに門前に店が2軒ある。

門前にあった夫婦椿。

奇稲田姫が2本の枝を差したところ、1本にくっついて育ち、それ以来この地には2本がくっついた椿が育つようになったと伝える。

八重垣神社の境内には3箇所に夫婦椿があるという。

境内へ入ってみよう。

鳥居は白木の明神鳥居。

鳥居を過ぎるとすぐに随身門の八脚門がある。随身が向かい合っているタイプ。

随身門を過ぎるとすぐ右側に社務所。

正面には拝殿が見える。

拝殿の内部。床がなく石の間になっている。

拝殿は新しい建物だ。

拝殿の背後に大社造りのような本殿。

江戸中期の建物で杮葺き。特には文化財の指定は受けていないようだ。「大社造り」とは出雲大社に代表される本殿の型式だが、その特徴は正面が2間という偶数のために柱がセンターにあり、向拝が柱をよけて左右のいずれかに寄った構造になっている。この神社の本殿は、向拝が本殿正面のセンターにあるため、厳密には大社造りとはいえない。

ちなみに「大社造のような」本殿はこれまでにも何度か見ているが、この本殿はその中ではかなり惜しい部類だ。

本殿の右側には護符売り場がある。

この社務所で御神籤を売っているので、鏡池に行く場合はここで買い求めておこう。

池に浮かべると文字が浮かび上がるというが、雨の湿気のせいかすでに読めるようになってしまっていた。

護符売り場の左側には参集殿。

その奥に見える末社は、境内図によれば、左側が

本殿の左側には末社の

拝殿の前には宝物館がある。

宝物館の中には、本殿の中にあった障壁画が展示されている。

室町期の作と考えられ、この神社で唯一の国重文である。

本殿の左手には境内の裏山、鏡池のほうへ入って行く道がある。

途中にある山神社。

いわゆる性神ですな。

男根石と女陰石。

ウロの中にも性神が奉納されていた。

鏡池へはいったん神社の裏口から出て、結婚式場の敷地を通っていく。

途中はうっそうとした森だ。

雨が降っているのでよけいに神聖な雰囲気に感じられる。

途中にあった夫婦杉。

鏡池に到着。

この池に、社務所で買った御神籤を浮かべ、その上に硬貨を載せる。このとき紙が早く沈めば、クジに書かれた占いごと(つまり、ご縁)が早い叶うという占いだ。

コストもあまりかからずこの神社を有名にしたすばらしいアイデアと思う。

ちなみにきょうは雨が降っていたので、私のクジはあまり時間もかからずに沈んだ。

鏡池の奥には天鏡神社という末社があった。

(2005年05月01日訪問)