タトン空港の北側エリアは2015年に一度訪れている。そのとき見た基壇がレンガ色に塗られた個性的なパゴダが印象に残っている。ところが再び訪れてみると基壇部分までが金色に塗り替えられていた。もしかして以前は予算不足で金色のペンキが使えなかったのか?

ミャンマーのパゴダは頻繁に塗り直されるが、白漆喰→ソリッドカラーペンキ→鈍いゴールドペンキ→鮮やかな金ペンキ→金メッキパネル貼付というように進化していく傾向があるようだ。

今回訪れたのは件のパゴダが目的ではなく、その横にある僧院。

この僧院は以前にここに来たときにも気付いていたが、境内はうっそうとした林で、たいして参詣対象もなさそうな地味な僧院に見えたのでスルーしていたのだ。だがあのとき入っておくべきだった。

ではさっそく入ってみよう。

山門を入ると屋根付き回廊になっていて、そのまま講堂へつながっている。

回廊の右手を見ると、花御堂みたいな小さなお堂があったので、まずお堂をチェックすることにした。

ずっと回廊の中を歩いていると、建物の様子がわかる写真が撮れないので、回廊の外に出たかったからだ。

花御堂みたいな祠にはマント仏みたいな像が祀られていた。でもこれは仏陀ではなく、お坊さんの像だな。

回廊を外から見た様子。講堂につながっている。

講堂は奥に向かって細長い平面になっている。そして建物の中央にセンターコアみたいな別室がある。これはちょっと前にナンロン北僧院で見た講堂のような建物を思い起こさせる。

室内は壁のない吹き放ち。

一般的な講堂と比べて単に壁があるかないかの違いだけなのかもしれないが、こうした建物を講堂と断定していいのかどうか私はまだ迷っている。

柵が閉まっているが、イヌ除け程度のものだろうから勝手に開けて中に入らせてもらう。

奥に祭壇があり、その手前は板敷きの間。信徒が並んだらかなりの人数が入れそう。

センターコア部分はガラス張りになっている。仏像が埃にならないような配慮だろうか。あるいは将来エアコンをつけるつもりなのか。

入口の柵もむなしく、野良犬が昼寝中。うん、タイルは涼しいもんね、しかたがない。

センターコアの裏側に回ってみた。

板碑があるものの、あきらかに裏側という感じ。

気になるのが、この祭壇の後ろ側にも前側と同じ広さの空間があること。

ここは何に使うんだろう? 説法をするときに入り切れなかった人々を収容するのか、あるいは、前後で2つの講義を同時進行させる造りなのか・・・

・・・と、まあ講堂を細かく見てみたが、今回わざわざこの僧院を再訪したのは別に講堂を見に来たわけではない。

本当の目的はコレ! 奥に見えているコンクリートの壁みたいなブツ。

そう、迷路である。

何か面白いものでもないかと、日々ミャンマーの衛星写真を眺めていて偶然発見したのだ。それでわざわざこの僧院を訪れたというわけ。

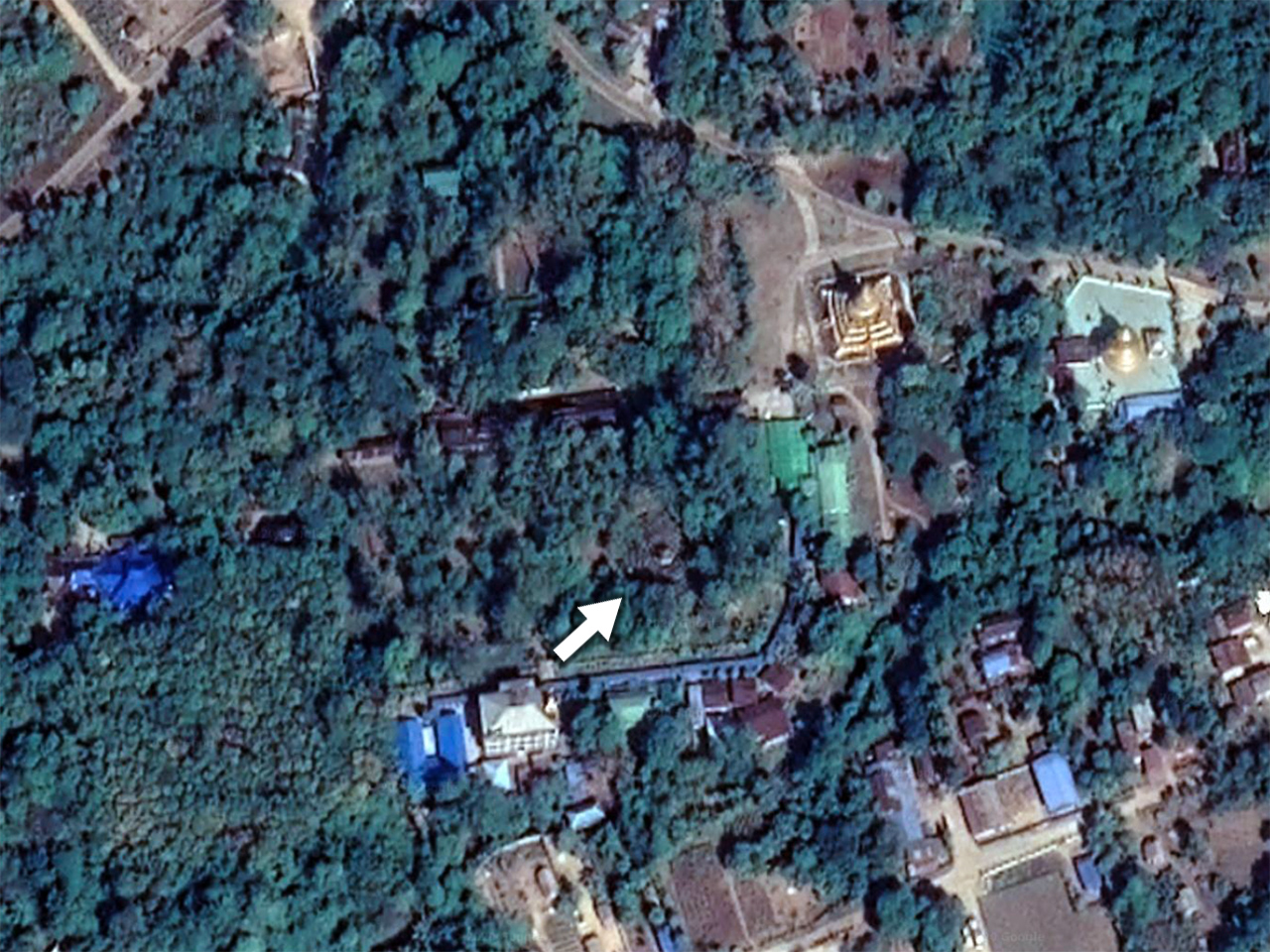

ちなみに衛星写真ではこんなふうに見える。

この画像で「迷路発見ッ!!」ってなるくらいの集中力で衛星写真を眺めているのだよ。

きょうはドローンを持ってきているので、迷路を上から眺めてみよう。

これがお寺の構成要素のひとつなのだから、ミャンマーのお寺ってほんと面白い。

迷路は完全に林の中にあるので、僧院の横の道を通った程度ではこの迷路の存在には気づかない。

実際に迷路の中へ入ろう。

中央にゴールの花御堂がありその周りを同心円状の通路が何層にも囲んでいる。

分岐は少なそう。

ほとんどの区間が一本道になっている。

通路の幅は90cm程度、壁の高さは1.5mくらいだ。したがって大人の身長なら自分がこれから行く先の様子を見渡すこともできる。

だが分岐で道を選んだ結果がどうなっているかは花御堂の反対側に進んでからわかるようになっているので、先が見えたからといって簡単になるわけではない。

通路は渦巻き状になっているわけではなく、年輪状。内側のほうへ入るには所々で壁が切ってある。

外縁部はほぼ一本道。

後半には分岐がある。でももう花御堂の近くまで来ているので、ルートを間違えても歩行距離には大きな損失は出ない。

円形迷路ってむずかしくしようと思ったら円周を一周させるのではなくて、半円とか扇型に折り返すような通路にして、いったん内側に進んだあとまた外周に戻されるような構造が必要だと思う。

ゆっくり歩いても5~6分程度でゴールできた。カレン州の迷路寺ではがんばっても15分くらい掛かったので、この迷路は比較的やさしい設計といえるだろう。

もちろん、帰路にも5分かかるのだが。

迷路の周囲にもいくつかお堂があった。

地味な僧院と見せかけて、実は参詣しても充分楽しめる僧院なのである。もう少し入口で迷路をアピールしないともったいないと思う。

(2019年03月27日訪問)