小豆島へ入るには6ヶ所の港に9つの航路(海上タクシーを除く)がある。

福田は6つの港のひとつで姫路からの航路が着く。その福田の町で旧道に入ったら、大きな神社があった。

もう夕方だったが、このあとの予定もないので立ち寄っていくことにした。

神社の名前は「

境内はちょっとした田舎の学校の校庭くらいの広さで、社殿は一段高い石垣の上に建っている。

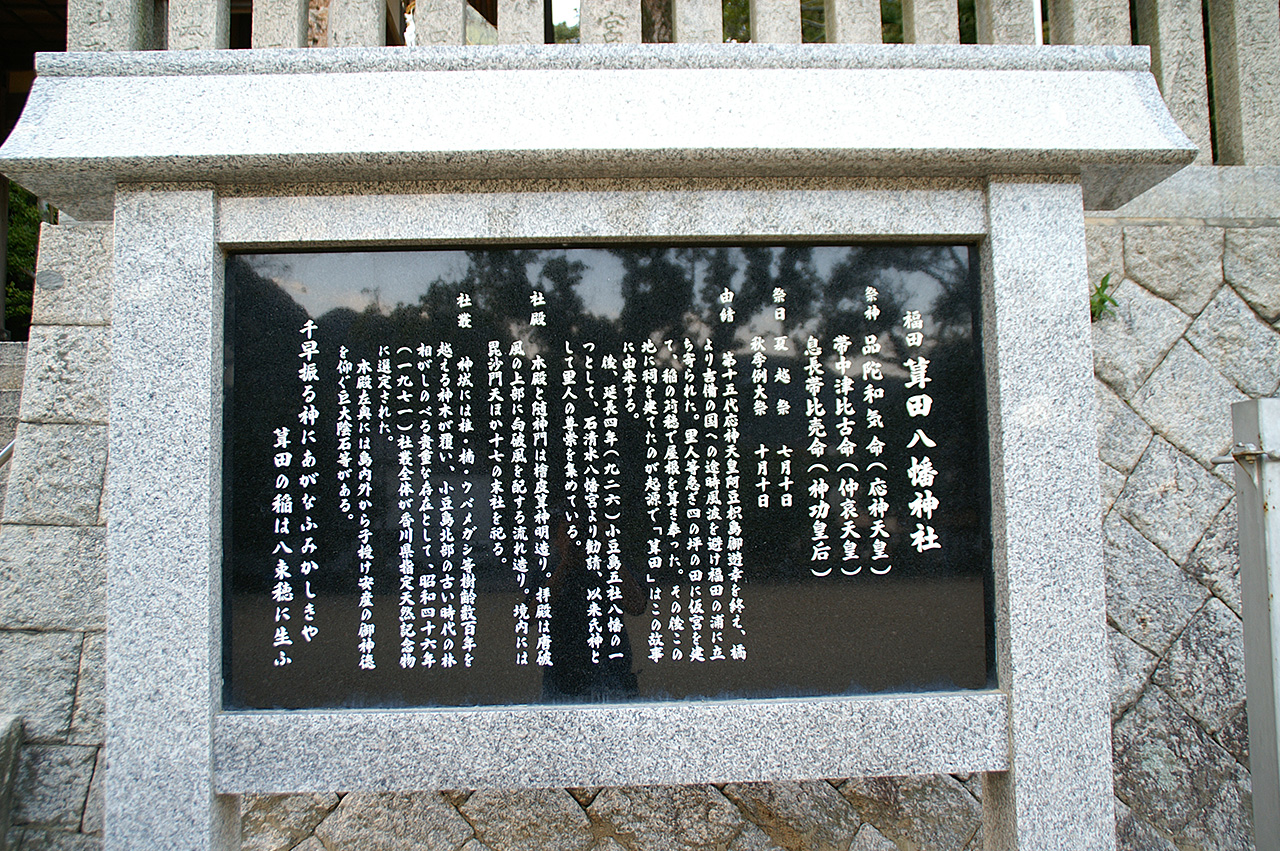

由緒書き。

葺田のいわれが書かれている。応神天皇が吉備からの帰路で時化をさけて福田の浦に立ち寄ったことがあった。何の準備もしていなかった村人は急いで田を刈り取って、その稲を葺いた仮宮を建てたという。この故事によりここを葺田と呼ぶようになったという。

神門は神明造の八脚門の随身門。門が神明造というのは珍しいと思う。

神門の右側には百度石。

その奥には社務所。

神門の左側には水盤舎と

拝殿は入母屋平入りで、唐破風と千鳥破風を揚げた建物。

由緒書きには「流れ造り」とあるが、ちょっとそれは同意しかねる。

拝殿の後ろには太鼓橋のような渡廊があり、本殿のある石垣の上に通じている。

本殿は檜皮葺きの神明造。棟持ち柱のある本格的な神明造だが、年代はかなり新しそう。戦後だと思う。

本殿のまわりにはいくつかの末社。

本殿の左奥には、鳥居のトンネルがあり、末社の稲荷社がある。

稲荷社は小祠だった。

そのさらに奥には

社叢は県指定の天然記念物になっている。

境内の右奥には社家があった。

(2006年10月08日訪問)