3月も中旬をすぎた日曜日。埼玉県の上里町、上里町立郷土資料館へ来ている。

企画展「おひな様とおかいこ様」を見に来たのだ。

雛人形と養蚕をからめた展示ということは、十中八九、

展示内容は町内の敷地家、福田家という2軒の養蚕農家から寄贈された人形と、町内にあった製糸工場の紹介である。

豪勢な御殿雛と、浮世人形と呼ばれる人形が展示されている。

こちらは福田家がら寄贈された御殿雛。

資料館の推定では昭和30年ごろの作品。

こちらは敷地家の御殿雛。

こちらは昭和20年代ではないかとのこと。

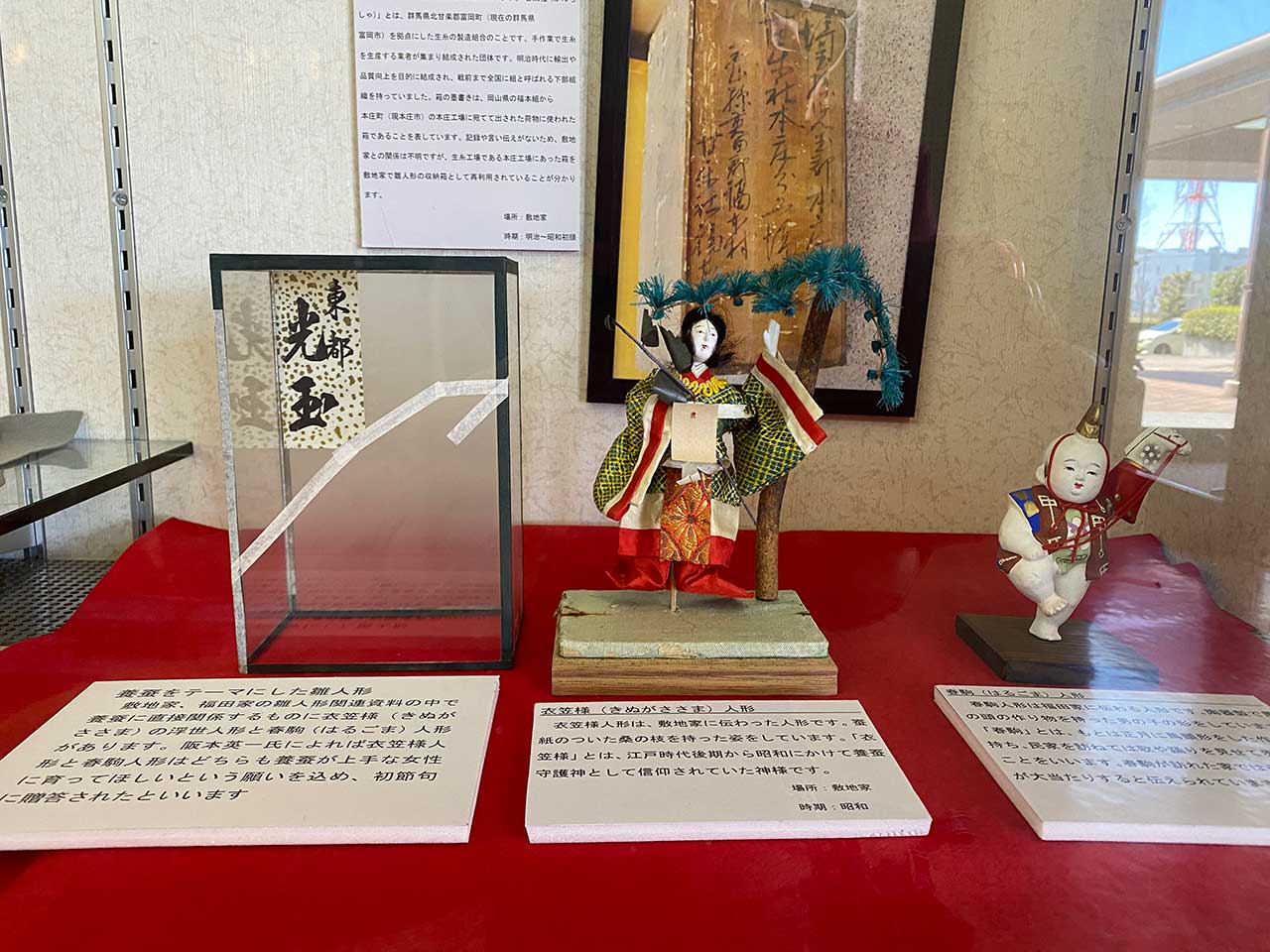

これは浮世人形と呼ばれるもので、能の『高砂』や七福神、金太郎や浦島太郎などの物語をモチーフとしたものが多い。

また、天女の人形も多く、これらも浮世人形の一種。

古今雛の右近、左近の随身、五人囃子。

真ん中は絹笠明神という養蚕の女神。

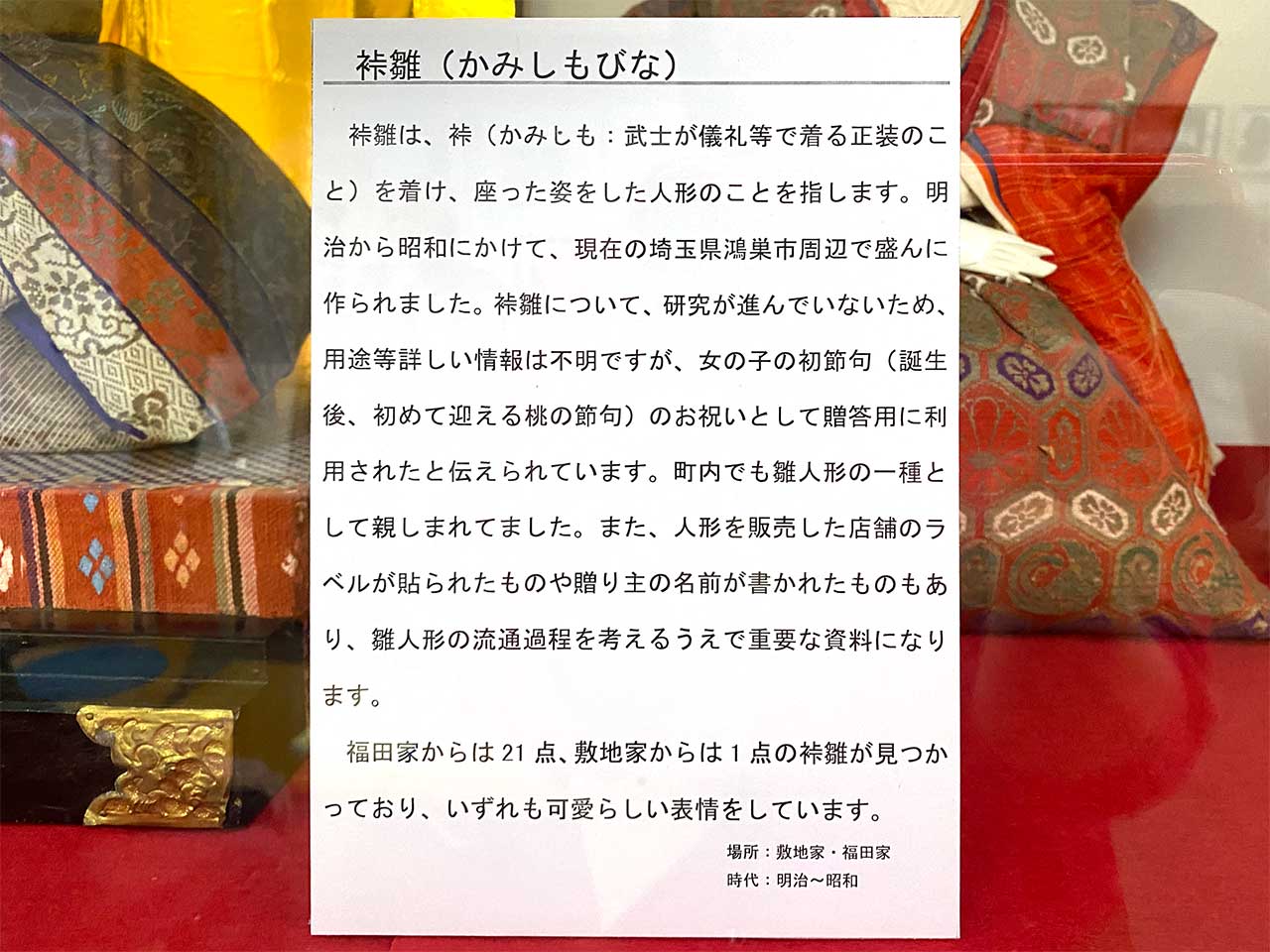

お目当ての裃雛もあった。

上段はサイズが大きいもので、下段の小振り。

説明では、女の子の初節句に贈答用に売られていたというこれまでの情報のほか、鴻巣市周辺で盛んに作られたという新たな情報が得られた。

こちらは上段の大きめの裃雛。

大正3年に贈られたものだということが、書き込みからはっきりしている。

袖を見ると

贈られた年代だけで製造年代が確定できるわけではないが、少なくとも大正初期に山繭縮緬が作られていたことがわかった。

やはり大正3年に贈られた記録のある裃雛。こちらも山繭縮緬が使われている。

あれ? この袖の刺繍は、ほてい家で見たやつと同じだ! なんか雑な感じの仕事なので、個人があとから刺繍したのかと思っていたが、こういう決まった模様があるんだ。何か意味があるも模様なんだろうな。

下段の展示のこの奥の人形は、確認できたものの中で最も古く明治35年(1902)に贈られたということがわかっている。この人形には山繭縮緬は使われていない。

だがほていやの人形では明治34年(1901)の人形に山繭縮緬が使われているのが確認できるので、明治末~大正初期ごろが山繭縮緬が使われた時代なのだろう。

そして更にもうひとつ驚くべき情報が。

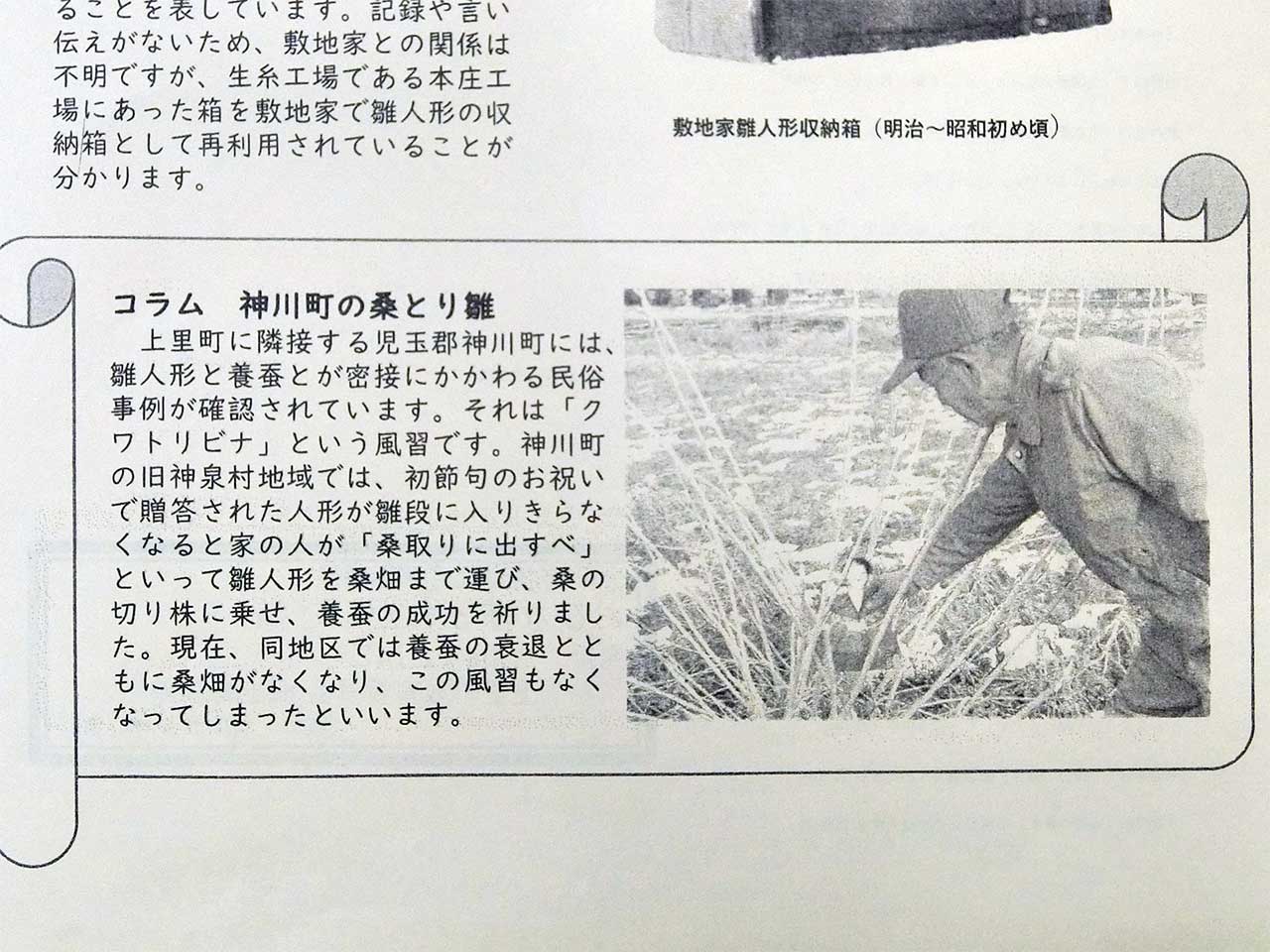

上里町の隣りの神川町には「クワトリビナ」という風習があったというのだ。裃雛をもらいすぎてひな壇に並べきらなくなると、桑畑に置いたというのだ。

この企画展示の半分くらいは人形ではなく、養蚕農家と製糸工場のパネル展示だった。

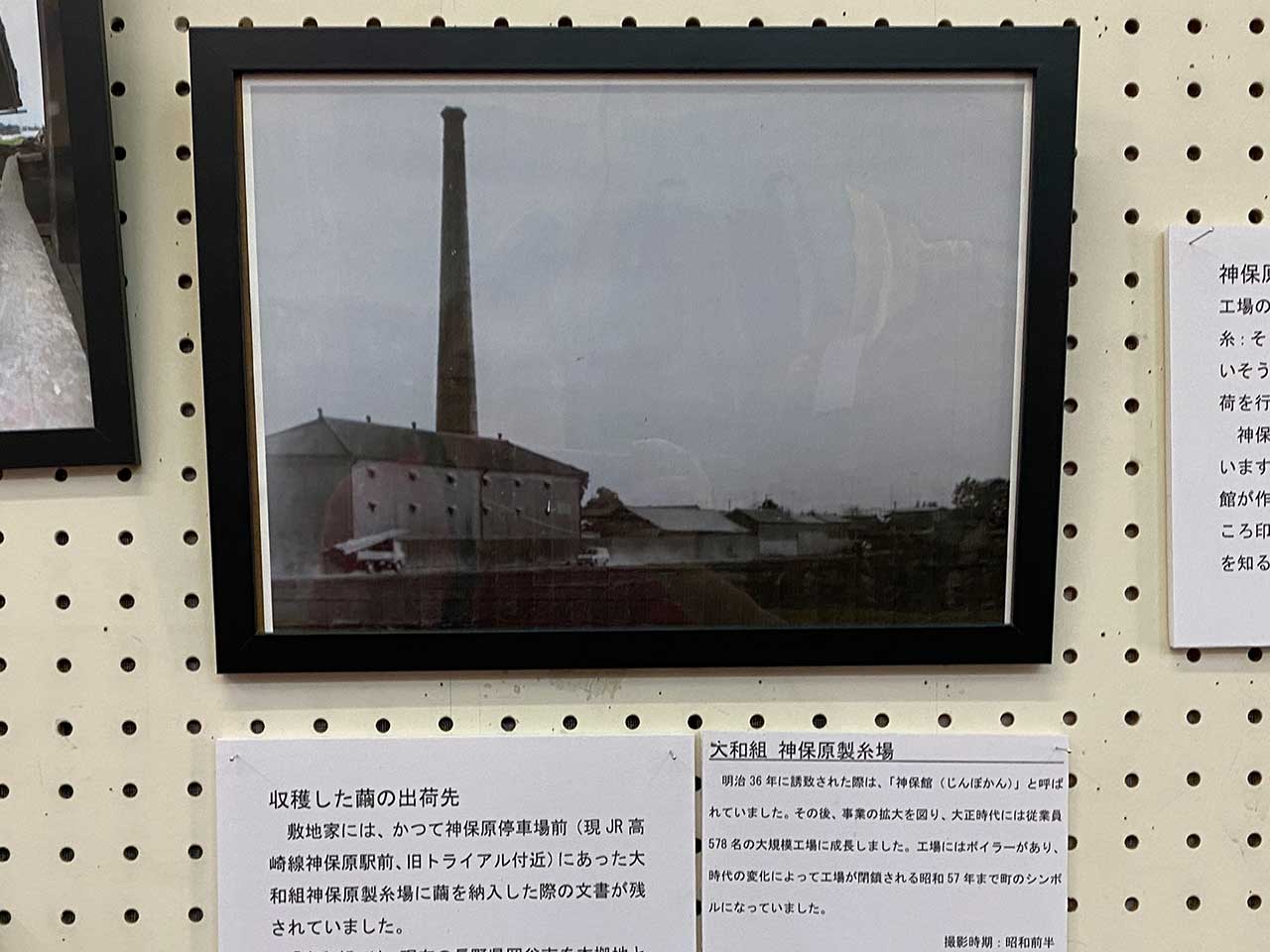

神保原には大和組神保原製糸場という大きな製糸工場があった。場所は神保原駅北側のスーパーがあった敷地。

常設展示も見ていこう。

埴輪や土器などの出土物が充実している。

特徴的な展示物はこの水鳥型土器。

平成2年に町内で発掘されたもの。

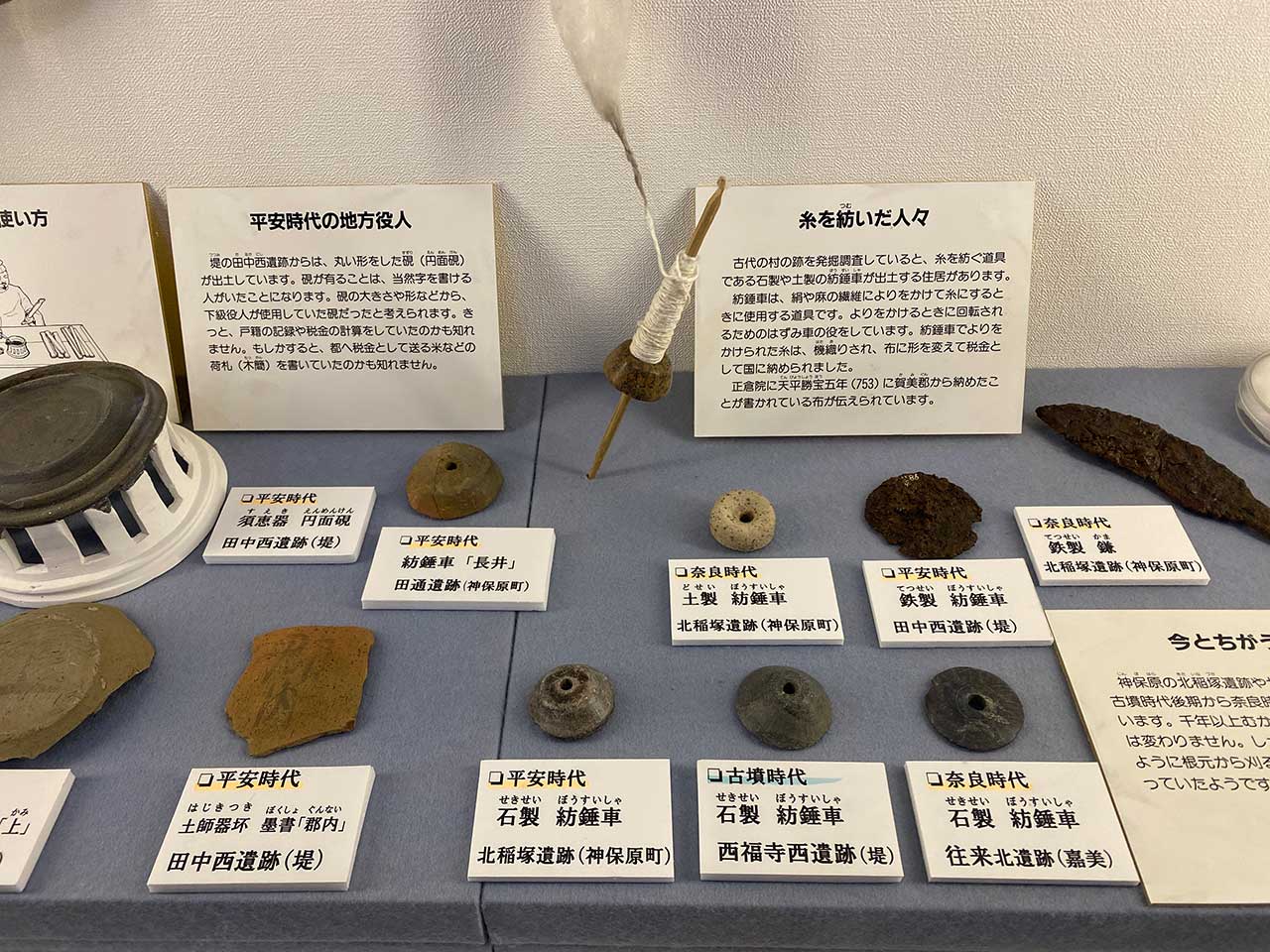

奈良~平安時代に使われた道具の出土品。

投網に取り付ける「

紡錘車という弾み車。

木の棒をさして回転させることで、糸を紡ぐのに使う。

(2023年03月19日訪問)