都幾川の水系には沈下橋がいくつかあるが、そのなかでもこの稲荷橋はかなりしっかりした造りの橋だ。

高知県の四万十川などにあるようなタイプで、関東では珍しい。

離合できない狭い橋だが、なにせ地元の人にとっては近道なので、けっこう交通量がある。

欄干もなく、自動車が脱輪したり、通学の子供が転落したりといった事故が想定される橋だ。もっとも、実際にはそんな事故はめったに起こることはないのだろうが。

こういう橋がある場所は、河川と人間の営みが切り離されておらず、自然豊かな場所と言ってもいいのかもしれない。

橋脚、橋桁ともに丸みをもって造られており、増水時の水圧や流木の激突に耐えやすい構造になっている。

とはいえ、以前に住んでいた四国では、こうした沈下橋も橋脚の基礎がえぐられて傾いたり、橋桁ごと持っていかれたりして破損した例がいくつもあるので万全というわけではない。豊かな自然とは、それほど凶暴な姿を見せることもあるのだ。

橋のすぐ下流には小さな堰があり、上流側には水管橋がある。

この水管橋のおかげで、沈下橋としての景観がちょっと損なわれている気がする。

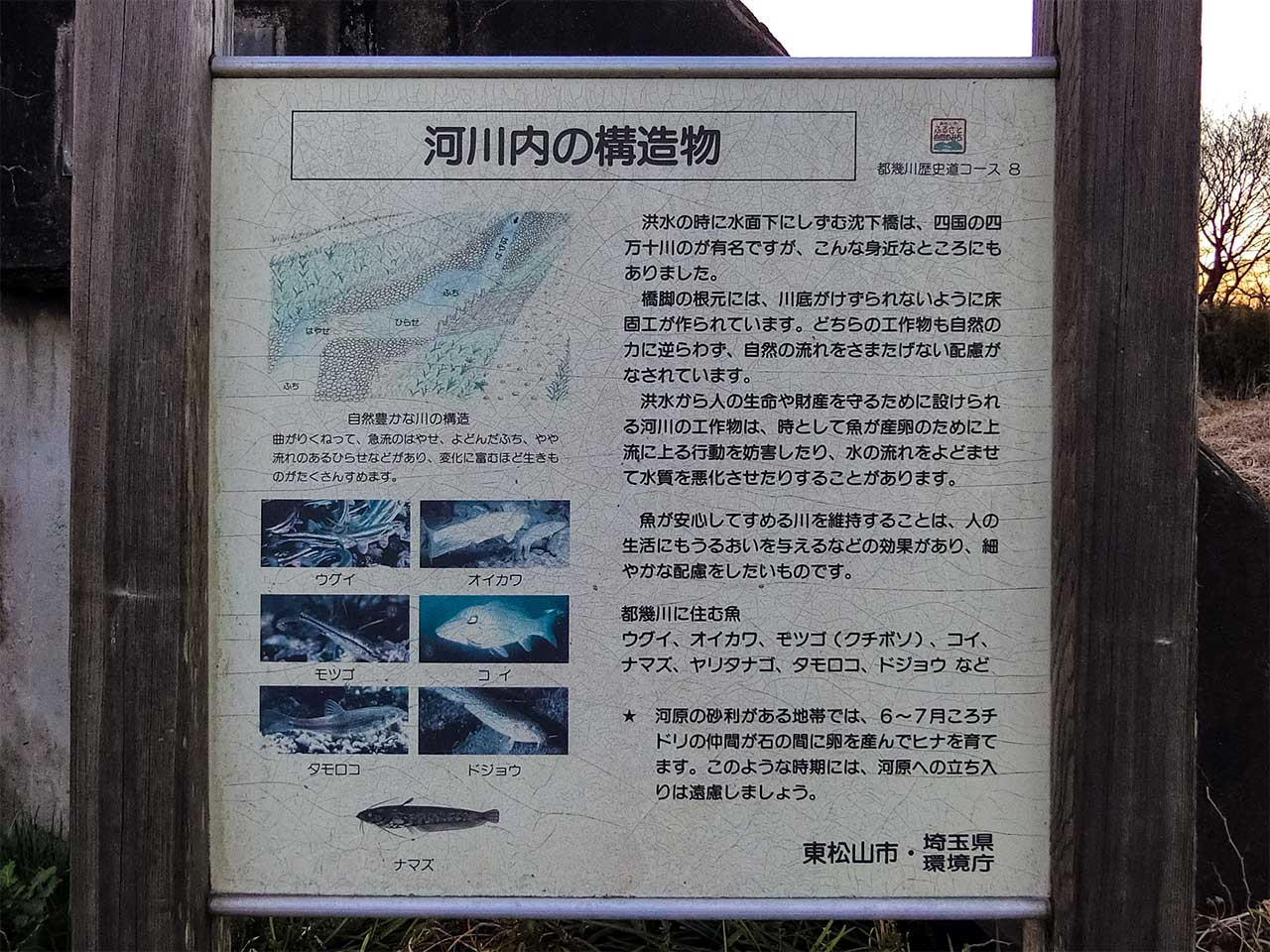

河川に興味を持ってもらうように自治体が設置した案内板。

西日本に比べて東日本の河川は魚の種類が少ない気がする。

橋の南詰め。

橋の両側には車止めの障害物があり、大型車は通行できなくしてある。

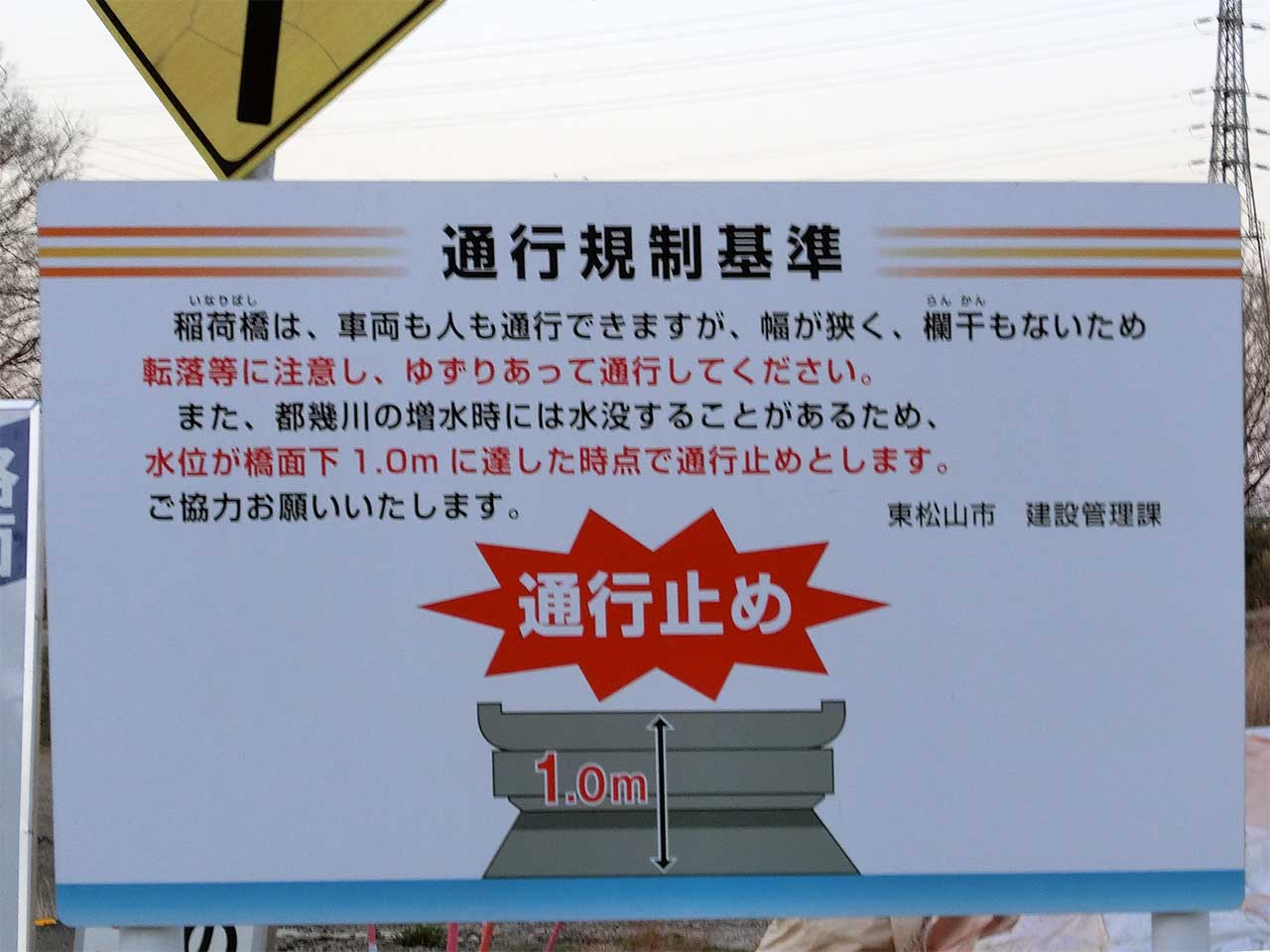

また、水位が橋床まで1mになったら通行止めになるとのこと。

これって、自治体の土木課の職員とかが雨の日になると川を監視して、必要に応じてバリケードを置くという、手間のかかる橋でもあるのだ。

橋の下流の右岸では堤防のかさ上げ工事をしていた。

このあたりの右岸は、2019年に台風19号で堤防が切れて広い範囲が浸水した。そてとて未曾有鵜の大災害かというと必ずしもそうではなく、氾濫を想定して家を建てない土地が想定通りに水に浸かったという、川と共に暮らしてきた人々の知恵の実証でもあったのだ。

きょうはもう暗くなったので、この橋はいつかまた明るい時間帯に写真を撮り直したいものだ。そのときまでこの姿で残っているだろうか。

橋の北詰め。

こちら側にも車止めがある。

きょうは高速道も幹線国道も使わず、こんな細い道を縫いながらゆるゆると帰ることにしよう。

後日(2025年)訪れたときにドローンで撮影した稲荷橋全景。

(2022年03月15日訪問)