埼玉県こども動物自然公園に立ち寄ったら、もう1ヶ所行っておくべき場所がある。動物園からは北西に1kmほどいった里山にあるお寺、

坂東三十三観音霊場の第10番札所にもなっている。

時刻は17時をまわっていたが、せっかくなので参拝していこう。

このお寺の見どころは、個人的には門前町だと思っている。

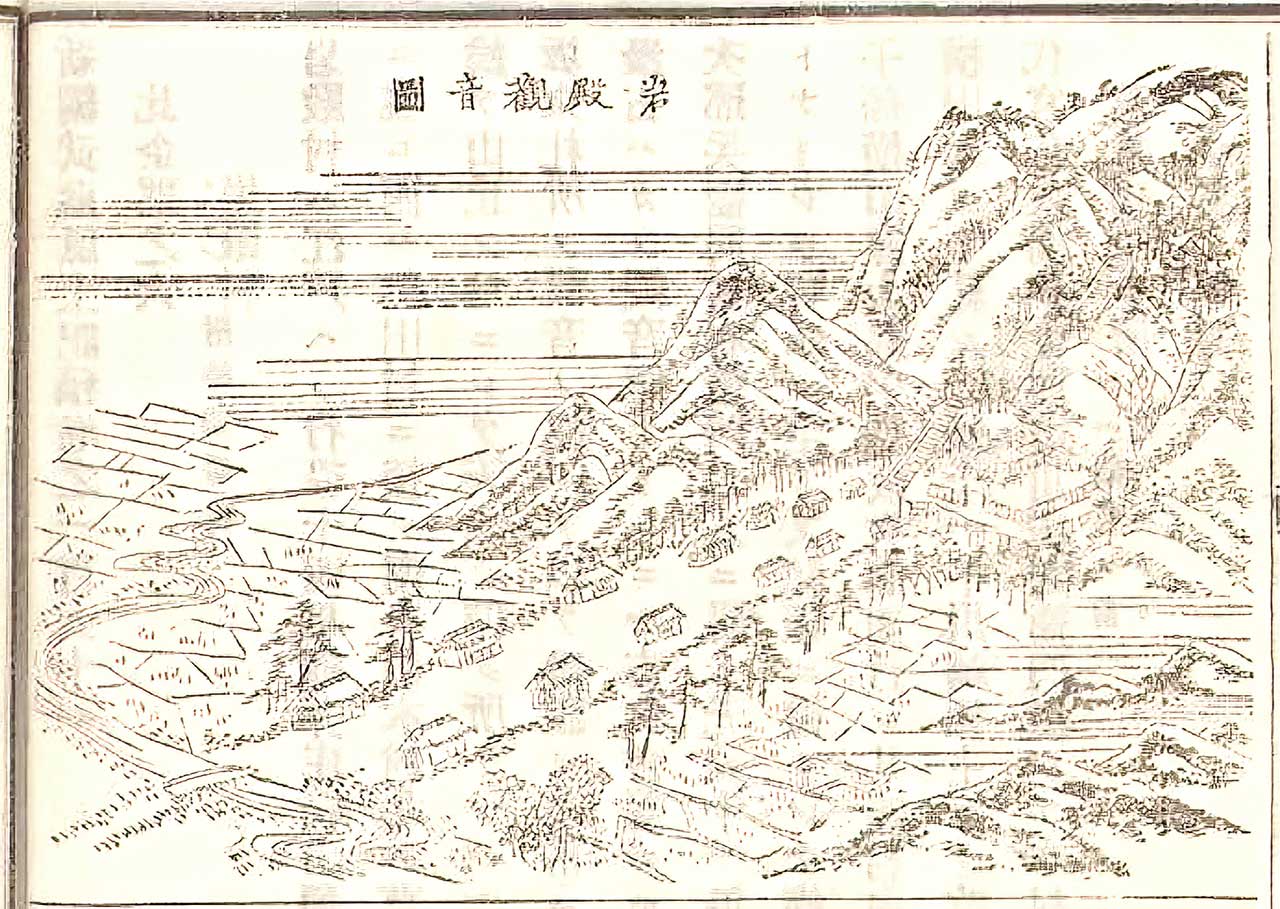

写真矢印の位置に寺があり、そこから北東に600mほど続く家並は、寺を中心とした町並みだとはっきりとわかる。学生のころ地図を見て「この寺、すごい門前町がある、ぜひ行ってみたいものだ」と興奮したのを思い出す。

でもその参道に実際に行ってみると、道の両側に並ぶのは普通の人家であり、ただ道を通っているだけでは、他の田舎町と大して違いは感じられない。

なので、主に心眼観光ということになるが、正面に寺の山門を見据えた直線道路だから、それほど高度な想像力を働かせなくてもけっこう感動できる。

参道の始まりは、九十九川に架かる惣門橋。

九十九川の名は、弘法大師が布教の拠点を定めるため全国で百の谷がある場所を探してこの場所に来てみたところ、谷が九十九しかなかったことを嘆いたことに由来するという。

惣門橋の名前からしてここに総門でもあったのかとも思わせるが、1800年代前半に書かれた『新編武蔵風土記稿 比企郡之六』を見ると門はなさそう。

それでもおそらくこの門前町の地割りは、鎌倉時代や戦国時代からほとんど変化していないと思われる。こういうお寺って北関東ではあまり思い当たらない。とても貴重な地割りであり、必見だと思う。

門前は現在タイル舗装になっていて、

塔頭とは、大寺院に付属する小さなお寺のことである。

ちなみに私の基準では、塔頭が2ヶ寺以上現存している場合は、その寺はただちに名刹と認定される。

現存する塔頭のひとつ、正学院。

ただし無住で、厳密な意味で塔頭と言っていいのか微妙ではある。

理音院跡。

現在は帰俗して普通の人家になってしまっている。

現存する塔頭のひとつ、正存院。

ただし無住。

法院坊跡。

敷地はウナギの寝床状だということがわかる。

参道にある神社、熊野神社。

参道の突き当たりの左右には、三十三観音巡りの巡礼者が宿泊する宿屋の跡がある。

無料駐車場も左手にあり、20台くらいの乗用車や大型バスも駐車できる。

参道左側には「橘屋」という屋号のついた人家。

現在は小さくなっているが、以前はここに宿屋があったのだろう。

右側には「丁子屋」という屋号のついた旅館のしもた屋。玄関にはたくさんの講札が打ち付けられていて、はっきりと巡礼の宿だということがわかる。

山門は八脚門の仁王門。

右側は阿形像、

左側は吽形像、

この2体をまとめて金剛、力士と言うことも多い。

仁王門の右側には薬医門があり、当寺の本坊がある。

本坊は入母屋妻入りという珍しい造り。

本堂というよりも、法要を行うための講堂のような役割の建物に見えた。

内部は畳敷きで外陣、内陣とも広々している。

本坊の右側には民家ふうの庫裏。

納経はこの庫裏に申し込む。

本坊からは石段が続いていて、山上の観音堂へと登れる。

長くない石段を登り、山上伽藍へ。

本坊よりも山上伽藍のほうが堂宇が多い。

山上伽藍の伽藍配置図。

鐘堂。

梵鐘は鎌倉時代末期のもので、県文に指定されている。

この場所からは参道がよく見える。

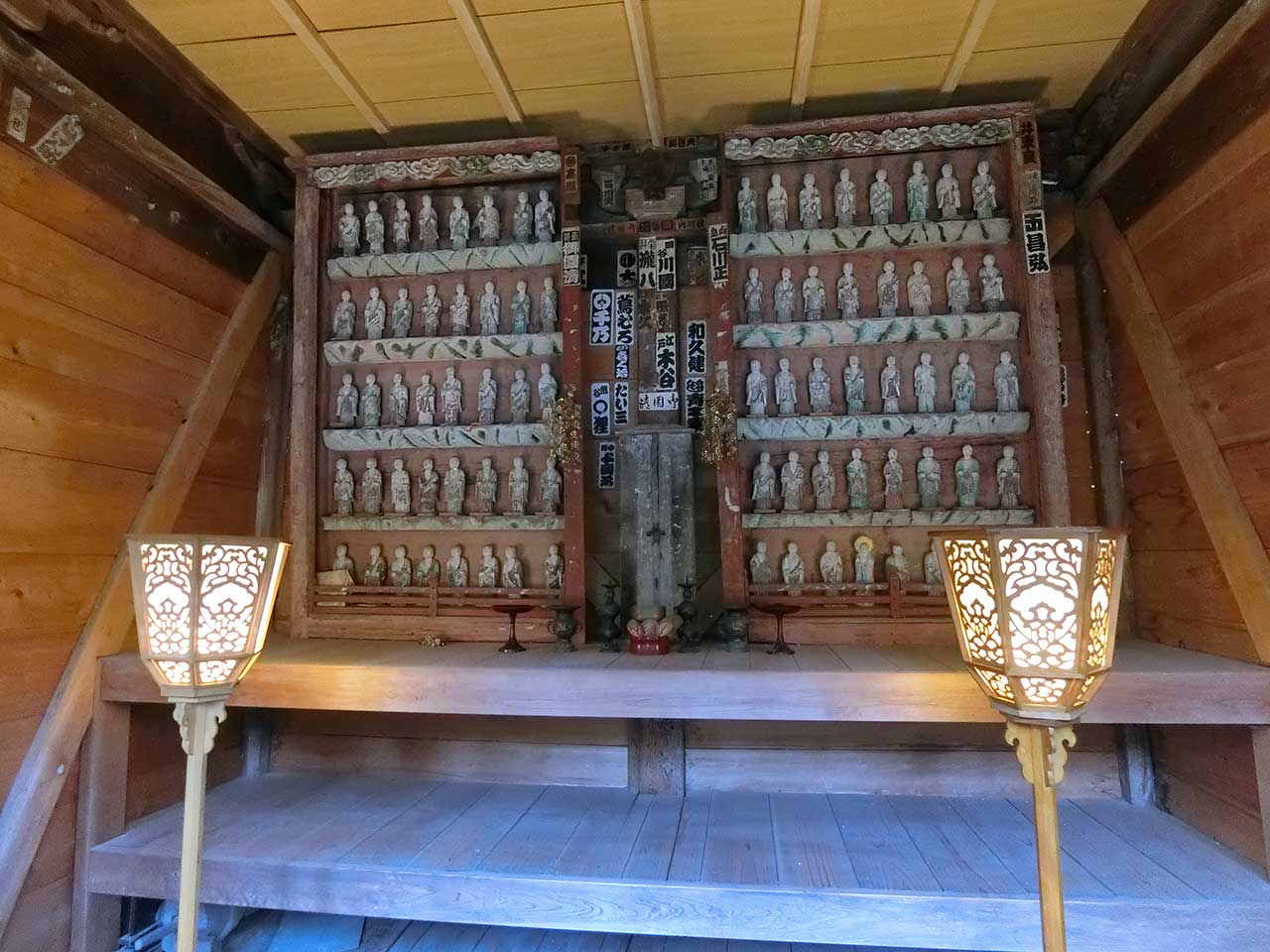

百地蔵堂。

建物は2間×2間で、堂内の中央に柱があり、その両側が厨子になっているのがおもしろい。

百地蔵堂の右側には薬師堂がある。

寅年にご開帳になるようで、遅い時刻だったが薬師如来を拝むことができた。

薬師如来は座像で、周囲を見事な十二神将が取り囲んでいる。

観音堂。

この寺の本堂になる。

この地域は、源頼朝の重臣いわゆる鎌倉殿の十三人のひとり

背後は崖になっているが、自然の地形ではなく土木工事によってこの土地が切り出されている。

観音堂の前にある水盤舎。

観音堂の前には小さな鐘堂と香炉。

観音堂の左には大銀杏があるが、季節がら、落葉していて名木なのかどうかよくわからなかった。

観音堂は火災にあい、明治時代の再建。

虹梁の途中から木鼻が生えているという珍しい形。

内部は密教様式。

みくじ自販機があった。

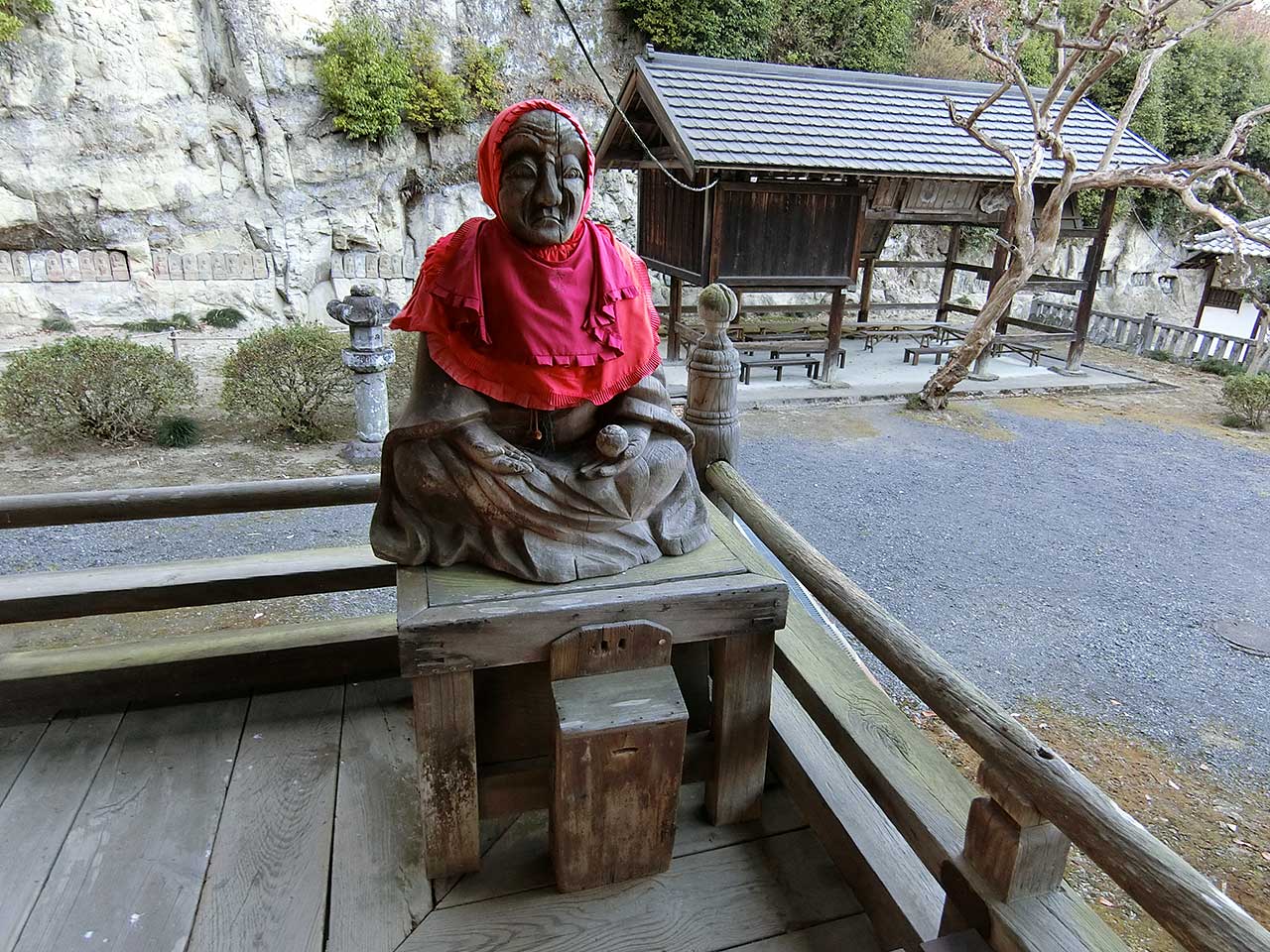

軒には賓頭盧尊者。

本尊の十一面観音も、遅い時刻だというのにライトアップされて拝めるようにしてある。

ありがたい。

本堂の右側には絵馬堂がある。

暗くて年代はよく見えないけれど、大正年間みたい。

繭の形を見ても、明治の古い品種ではなく、現代的な大きな俵型の繭だ。

本堂右手の崖にはくぼみがあり、石仏が並んでいる。

石仏の数は100体強ほどで、観音像ではなくさまざまな仏があることから百観音ではなく、四国八十八ヶ所+別格二十番の108体ではないかと思われる。

「岩殿観音」という名前から、洞窟とか投げ入れ型の堂でもあるのかと期待してしまう人も多いと思うが、この石仏群はやや拍子抜けという感じ。

これほどの採石場のような土木工事をしたのに、どうして洞窟形式にしなかったのかな。

観音堂の左側には鎮守社。

祀られているのは、左から愛宕大権現、辨財天、御嶽大権現。

他に、境内には茶屋のしもた屋と思われるものがあった。

ここから、県道のほうへ出る細道があり、そのまま物見山公園のほうへ行くこともできる。逆にいえば、県道側の公園駐車場から下って境内に入ることも可能なのだが、この寺は参道が見ものなのでやはり正面から参詣するのがよいだろう。

(2022年03月15日訪問)