上福岡の資料館に立ち寄ってみた。

ここを訪れた目的はホウキの生産についての展示が見たかったからだ。

資料館には駐車場がなく、近くにある福岡小学校の教職員駐車場(?)が資料館の駐車場として利用できる。

資料館の入口には陸軍用地の境界杭が無造作に置かれている。

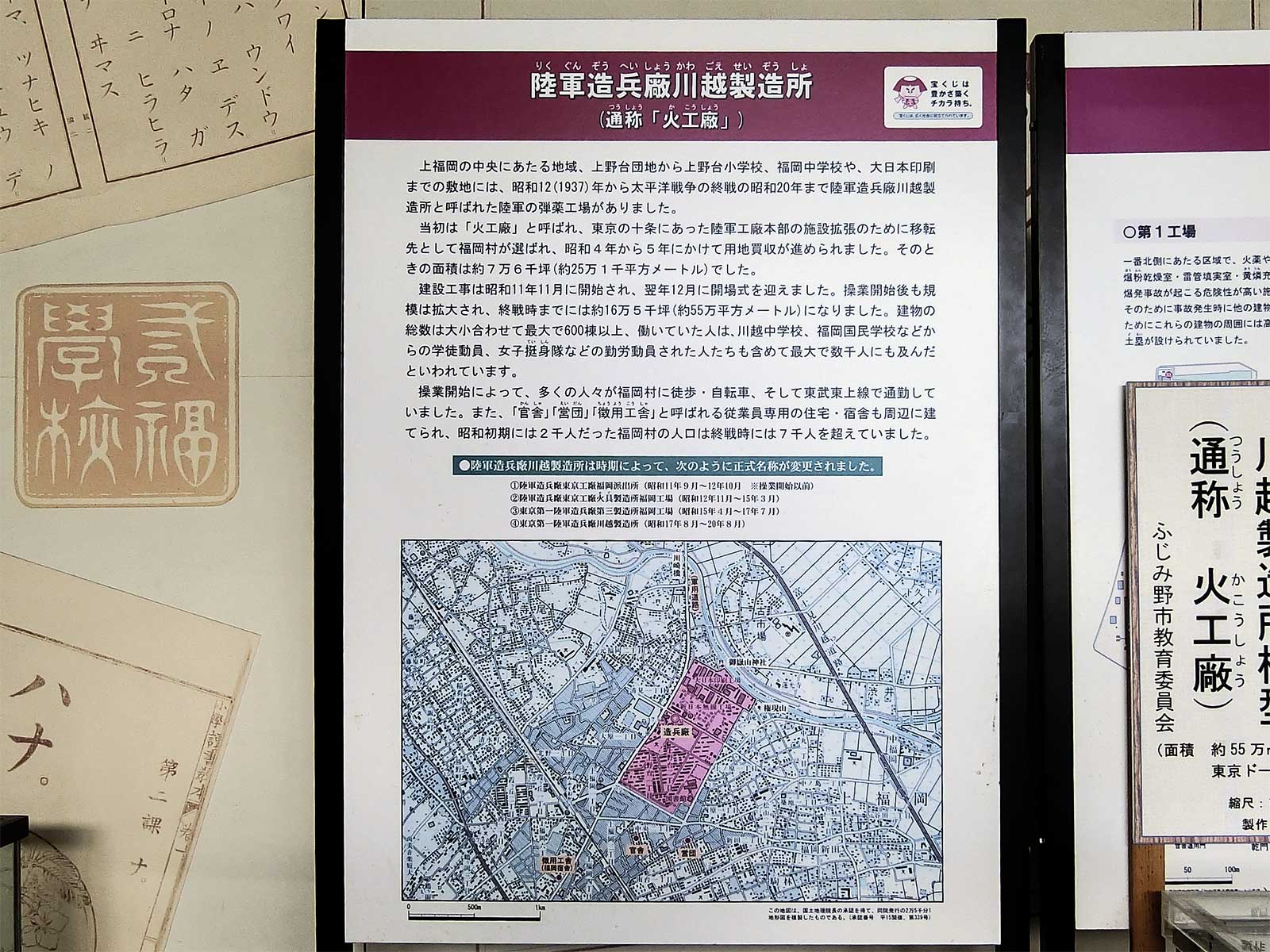

上福岡駅北側の行政機関や上野台団地がある広い区割りはには戦前に陸軍の火工廠があり、弾薬や信管などを製造していた。

建物だけでも700棟、五千人の従業員が働いた。農村だった福岡村は一気に人口が増え、特需にわいたことだろう。

資料館の展示内容は、土器などの出土品~近代の民具で、よくある地方の歴史民俗資料館といった感じ。

しかし新河岸川の舟運の展示に関しては一番充実している資料館だと思う。

福岡河岸のジオラマ。

当時の雰囲気がよくわかる。

福岡河岸から江戸に向けて出荷したものは、農産品や建材、燃料(木炭)、藍、箒など。逆に江戸から持ち込まれたのは生活小物や酒、塩、砂糖のほか木灰や

川越周辺では新田開発が盛んだったため大量の肥料が必要だった。当時はいまでいう有機農業だが、地産だけではリン成分が不足するから、鰯や鶏糞、下肥などを下流から運んだのだ。

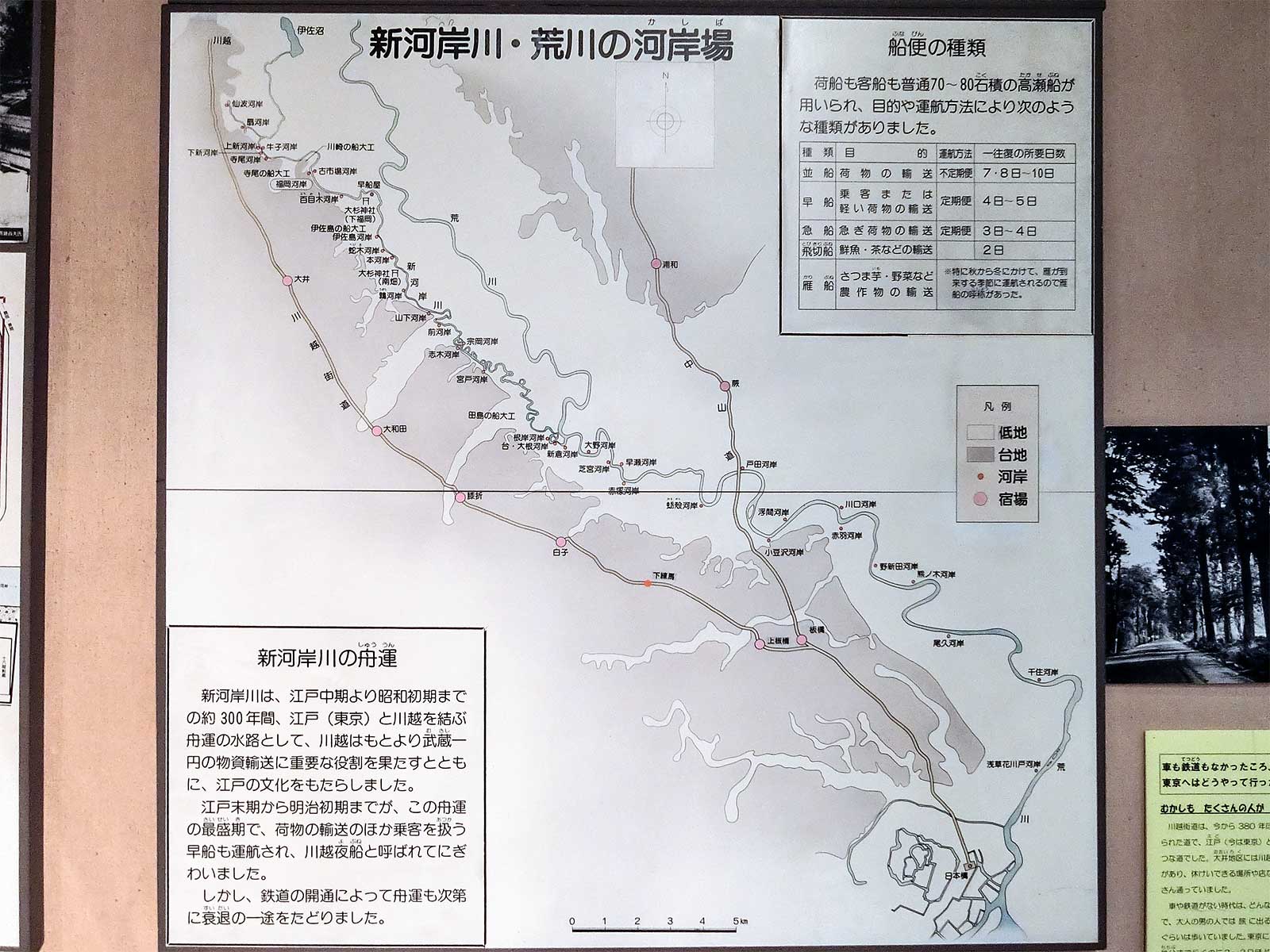

川越から花川戸(浅草)までの河岸マップ。右上には船便の種類と所要日数の表がある。

運行スピードの違いによる4種の便名、ほかに、野菜を運ぶ季節を限る便という意味の「

新河岸川にも江戸から下肥を運ぶいわゆる「

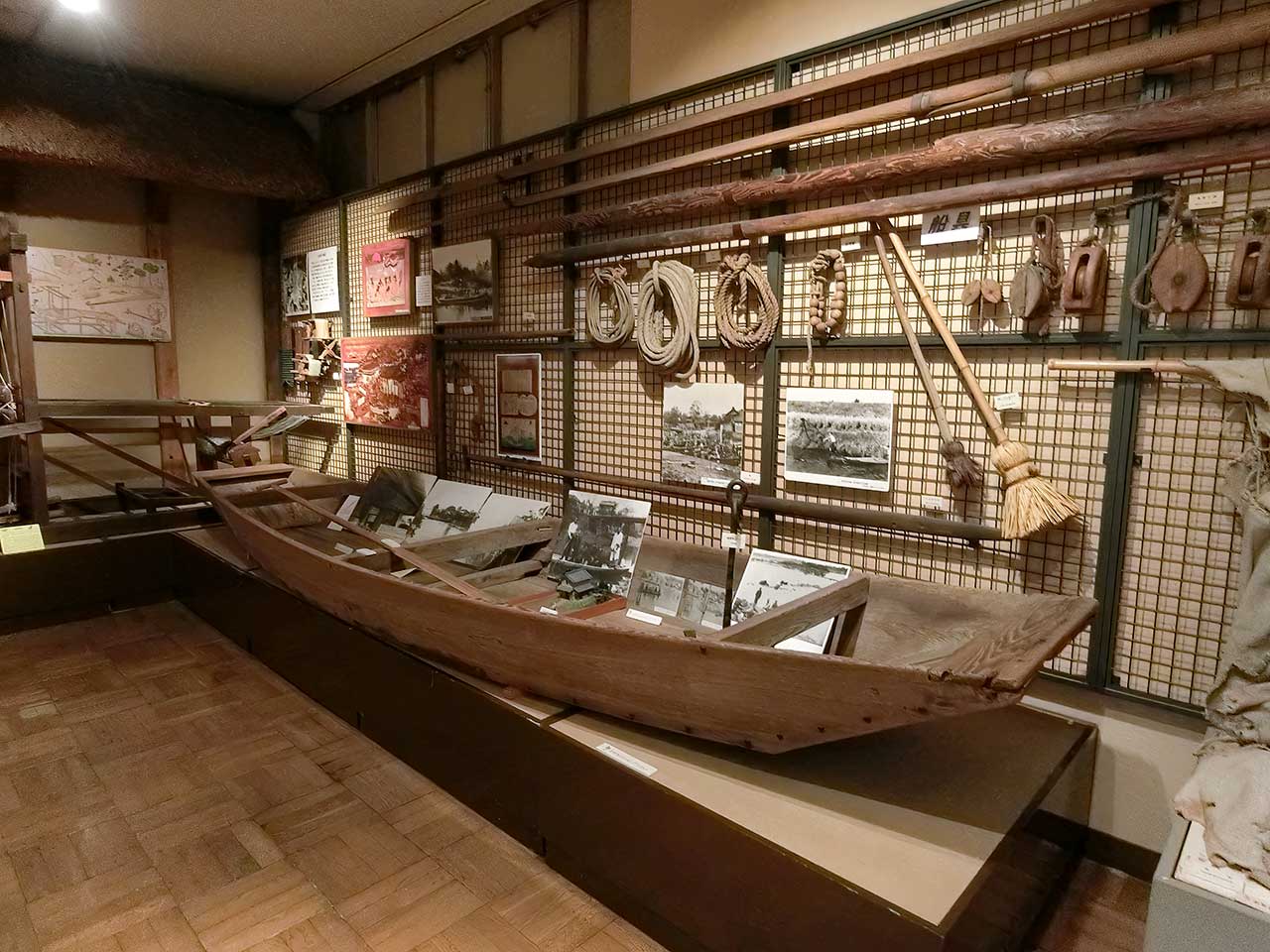

高瀬舟や

新河岸川を運行した帆走の荷船の縮小模型。

平底船には竜骨がないので風上に向かって帆走するのは難しそうだ。しかも新河岸川は川幅が狭く、激しく蛇行していたし、それにそもそも橋があれば帆柱を畳まなければならないから帆走は主に荒川で用いたのだろう。

荒川から新河岸川に入ってからは棹と引き船だった。

新河岸川下流には引き船の人足がいて「のっつけ」と呼ばれていた。船にロープをかけて川岸から人力で引いたのだ。最下流部の新倉河岸にはそうした人足が集まる「のっつけ宿」と呼ばれるものがあったという。

こちらはお目当てのホウキに関する展示。

まぁ、いわゆる普通のホウキだ。

大井から上福岡のエリアはかつてホウキの産地だった。

昭和40年ごろまで盛んに作られていたという。

まだ市内にはその頃の技術を覚えている人が残っている。

実は密かに、まだ人知れずホウキグサ農家が残っていて国産のホウキが作られ続けているんじゃないかなどと期待していたのだが、ホウキ原料は輸入になっているようだ。

(2023年04月23日訪問)