八戸市南部の小高い山の上に建つ神社。

山頂には桜がたくさん植えられていて、花見の季節にはにぎわうらしい。

周囲は住宅地だが、この神社のある長者山の一帯だけはうっそうとした杉林になっている。

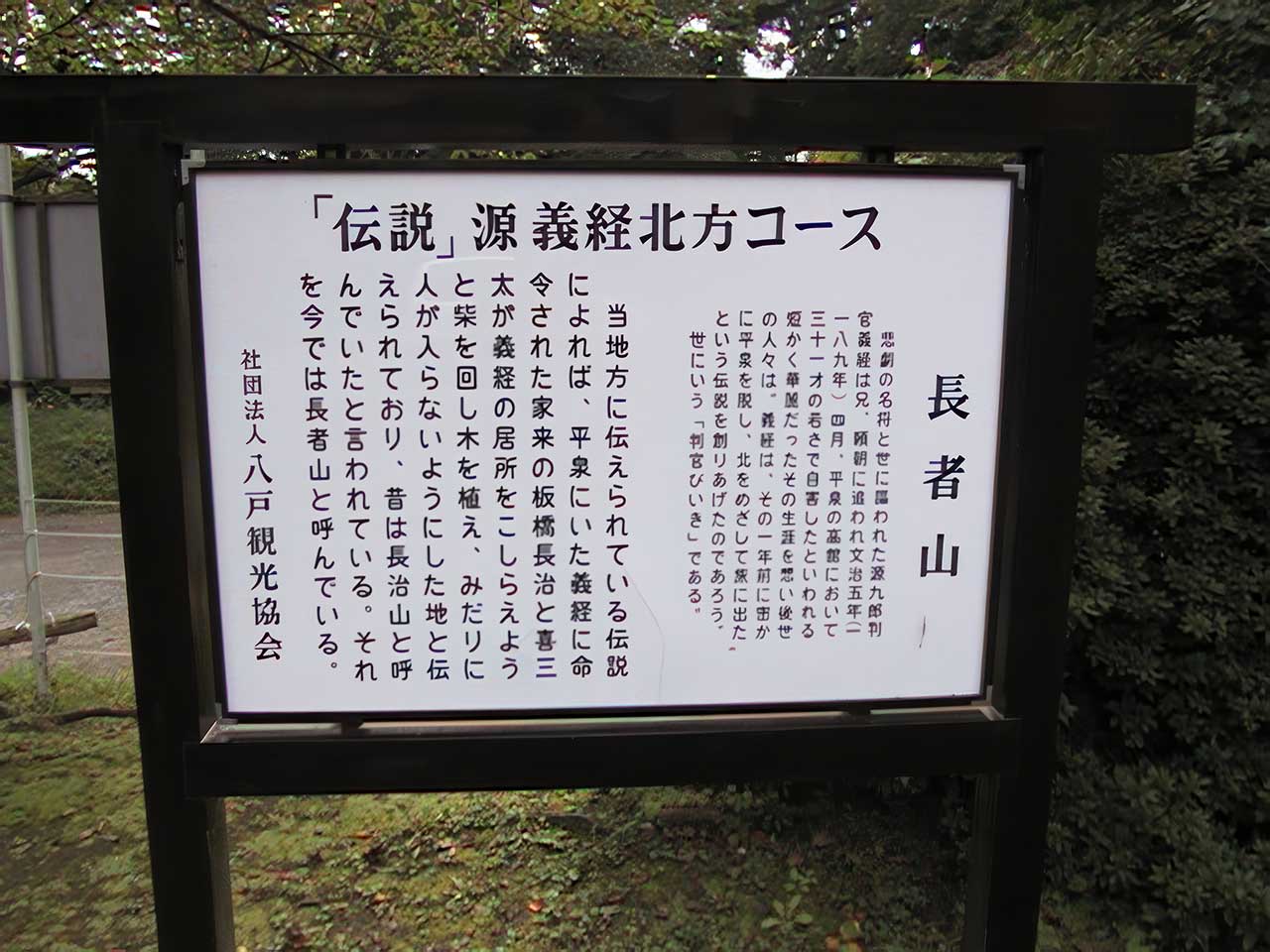

この杉林にはこんな伝説がある。義経の家臣板橋長治が、義経が落ちのびて隠れられるように山に木を植え、柴を回してみだりに人が入らないようにして居所を作ったのだというのだ。その「長治山」が転じて「長者山」という名前になったのだという。

こういう伝説は誰が最初に作るのか知らないが、「木を植え柴を回して」人目を忍ぶなんていうさもありそうなフレーズを最初に織り込んだ話者にはつくづく感心してしまう。

民話や伝説の物語の場面にはあるていど普遍的な要素があって、その要素の組み合わせで語の骨格を生成することができる。だがその骨格に印象に残るフレーズが肉付けされなければ、語るに足る物語にはならないのだ。

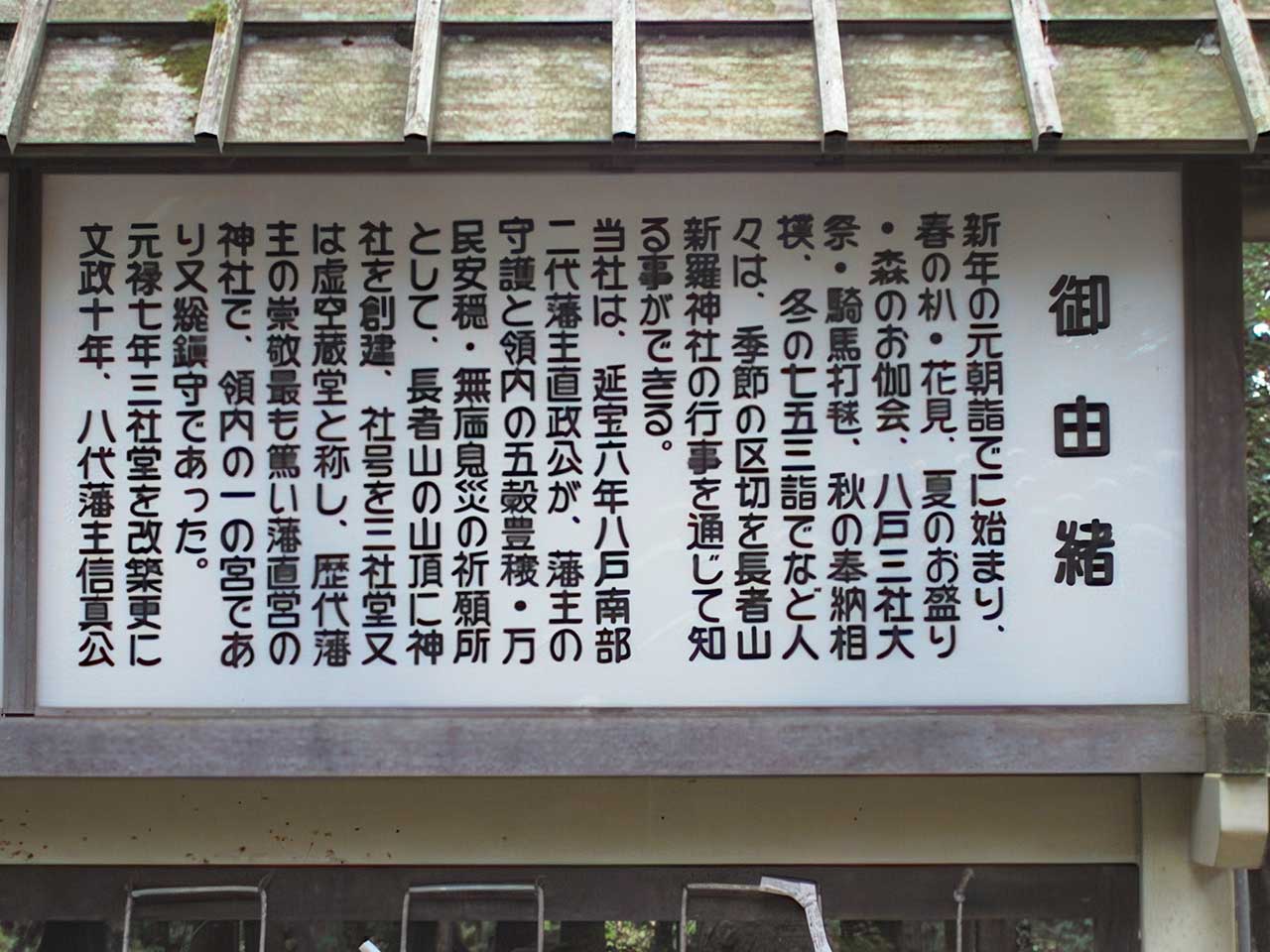

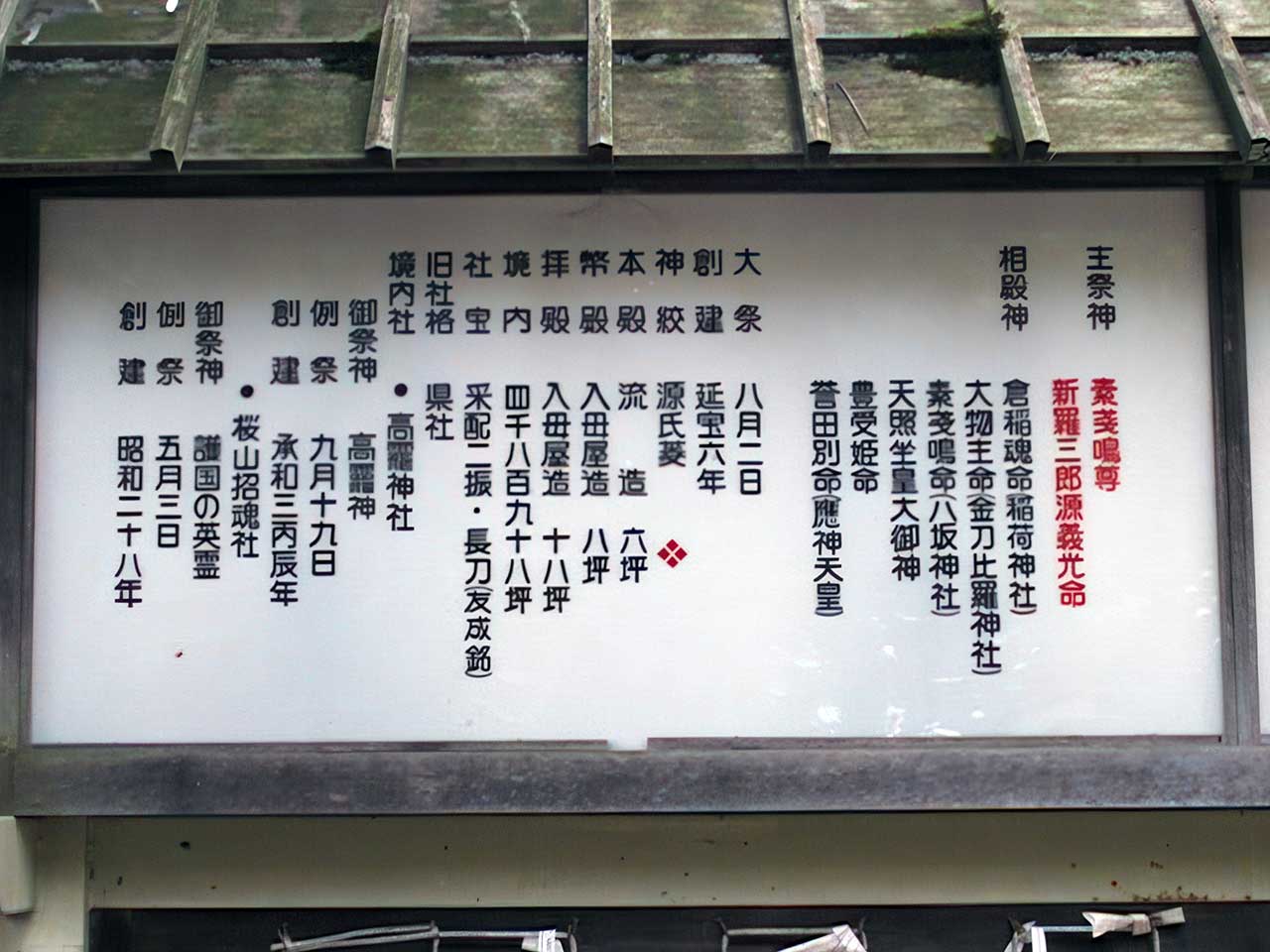

拝殿前には神社が立てた行灯状の由緒書きがある。

寺社の由緒書の構文って、重文・複文まみれで、係り受けのスパンがやたら長くてさっぱり頭に入ってこない。

文化財構文とでもいえばいいのかな。

一種の様式美とすら言えそう。

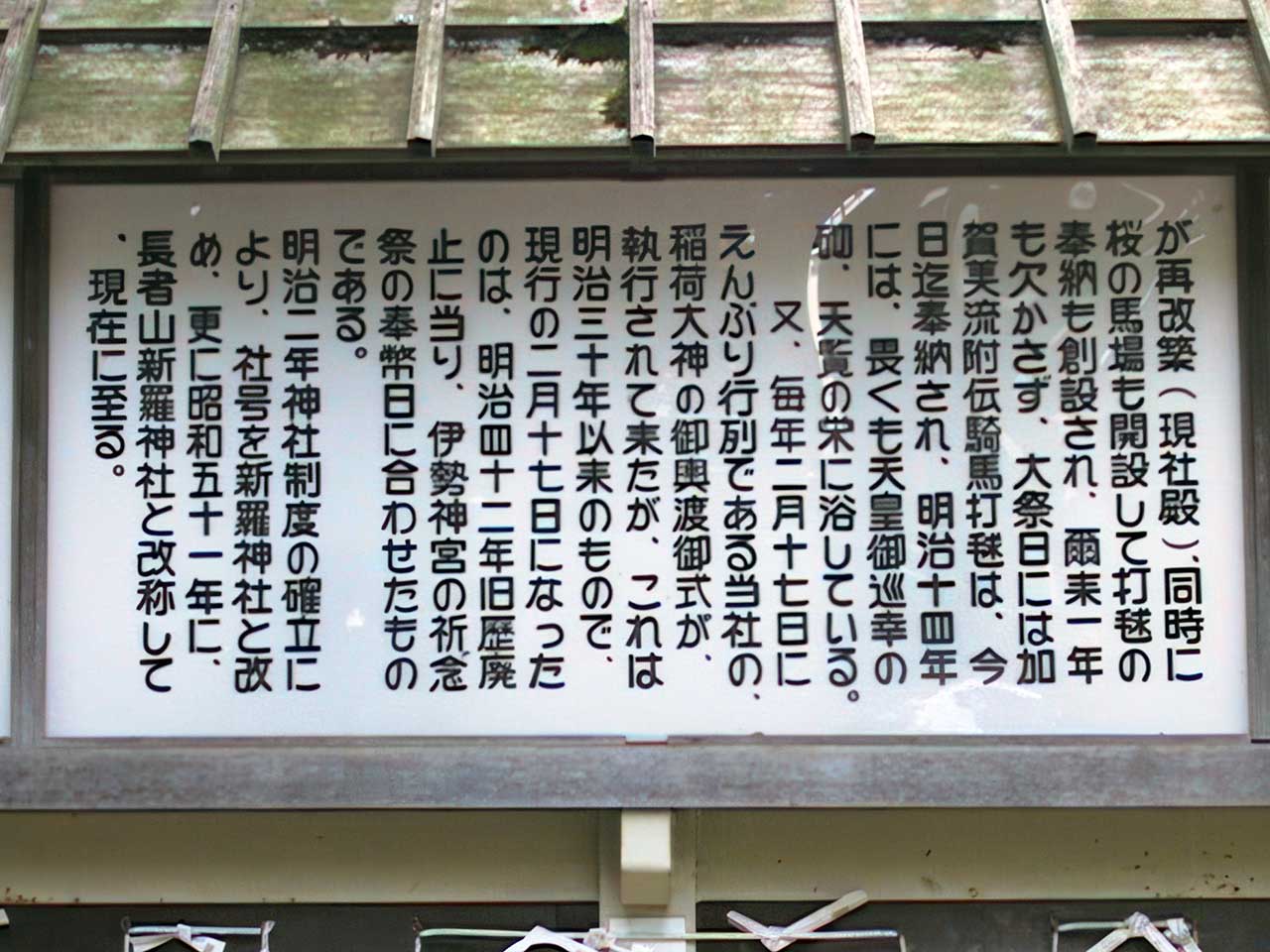

社殿の説明はけっこう細かい。

拝殿の背後は幣殿を経て本殿に繋がっている。

本殿。

他に、境内には護符売り場、水盤舎、神楽殿、招魂社、末社など。

(2000年10月05日訪問)