ちょっと写真の順番を戻すが、妙体山へ登る車道をまたぐような青銅の鳥居がある。

先ほど紹介した養蚕農家は、この鳥居よりも上にあるのだ。

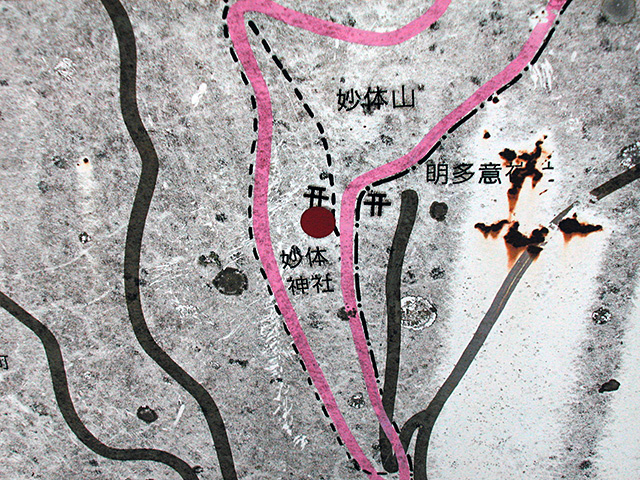

妙体山の山頂には、脇町と阿波町の村境が通っていて、村境の両側にそれぞれの地域の神社がある。

別の村がひとつの神社を運営するというのは中々難しいのだろう。時々、こういう構成の神社はある。

境内の中央を村境が通っていて、左側の銅色の屋根の神社が「脇町東俣名」の妙体神社、右側の青銅色の屋根の社殿が「阿波町立割東俣名」の明多井神社だ。

小字の名前が同じなので、ひとつの神社だった時代があったのだろう。

まず、妙体神社から見ていく。

向拝虹梁や蟇股の透かし彫りが細かいが、木材の風化具合だけを見ればそこまでの古さは感じられず、明治後半~戦前くらいの感じ。屋根は平成になってから葺いたような新しさ。

基礎は精緻な切り石で、そこからもあまり古い年代ではないと思わせる。

本殿は覆屋の中で見えなかった。

続いて、明多井神社。

こちらの社殿はとても新しく、築10年くらいの感じだ。拝殿の横に信徒の休憩室かなにかの建物がめり込むように付属している。

上屋は新しいけれど、基礎の石組みを見ると、こちらの社殿のほうが古い。唐破風向拝の鬼板に「卍」マークがあるので、古くは神仏混淆の寺だったのかもしれない。

本殿は一間社流造り。新しい端正な建物だ。

新しいとはいえ、とても豪華な造り。

相当お金がかかったろうと思われる。

濡れ縁の木鼻は雨が当たるのか、やけに風化が進んでいた。

本殿の右側には随身と思われる石像が1体だけあった。

本殿の裏手にはいわくありげな石祠があった。お賽銭がたくさん上がっている。

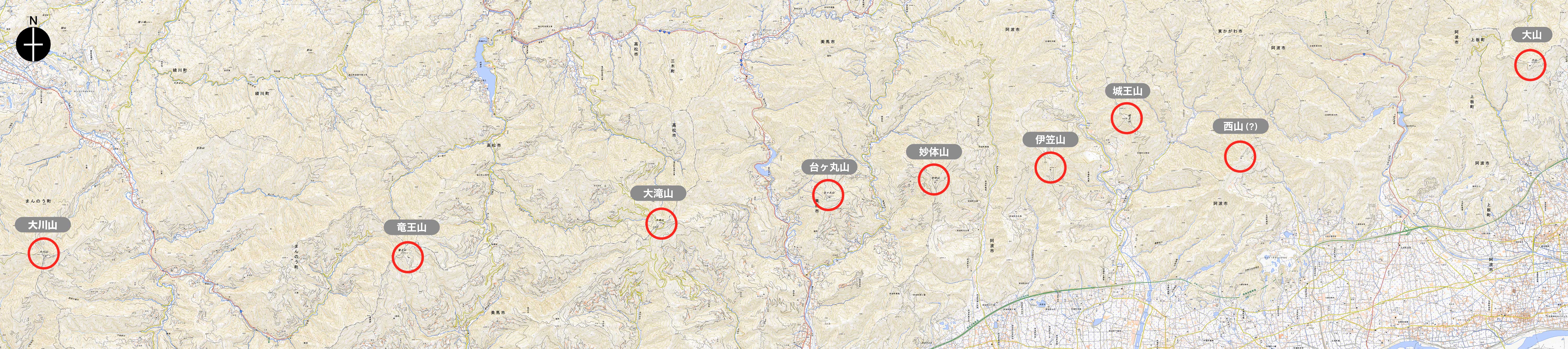

さて、この妙体神社は私の妄想である「阿讃山脈の信号所ネットワーク疑惑」のひとつを構成している。

現代の電信電話ができる以前に、情報を伝達するために旗振りや狼煙、光などを使って情報を伝達していた時代がある。特に江戸時代には、上方の米相場を地方でいち早く知ることは大きな得失につながるため、手旗や伝書バトによる通信が流行った。そうした通信方法は、大正時代ごろまでは残っていた。

もちろん、それ以前にもこうした通信ネットワークはあっただろうと思われる。

吉野川北岸の阿讃山脈の尾根の特に見晴らしのよい場所には、かなりの割合で神社が配置されている。その様子を見ると、まるで意図的に配置されているようにさえ思えてしまうのだ。

対して、吉野川の南岸の山にはそうした特徴は見られない。

吉野川の南と北は外帯と内帯という地質の違いだけでなく気候も違う。おおげさに言えば、吉野川を境として南側は温暖多雨気候、北側は雨の少ない瀬戸内気候なのである。もし狼煙場のようなネットワークを作るとすれば、吉野川の北側が適していたはずだ。そんな妄想を、阿讃山脈の神社群に抱いてしまうのである。

それともうひとつ。四国の山寺にはたまに「高灯籠」と呼ばれる灯台状のものが建てられていることがある。徳島で有名なのは箸蔵寺の高灯籠だが、ほかにも数件、山の中に灯台が建てられている寺がある。そこには、いまは失われた理由があったのではないかと思わせる不思議さがある。

きょうは小雪が舞っているため、尾根伝いの見通しはよくなかった。

それでも、神社の境内からは吉野川の平野部までがよく見渡せる。

(2005年03月06日訪問)