2011年のGW。友人家族と一緒に、榛名山の風穴を見に行くことにした。以前に一度、近くまで行って挫折して帰ってきたスポットである。そこへ向かう道々で、関係施設を見て行くことにした。

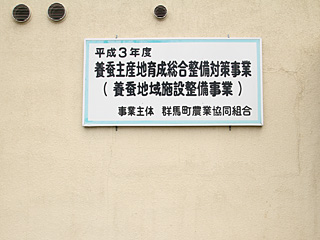

最初に訪れたのは、旧群馬町の稚蚕人工飼育所。

定礎を見ると、平成3年度竣工となっているので、おそらく群馬県で最後に作られた飼育所ではないかと思う。そして、平成20年ごろにはまだ配蚕していたので、ごく最近まで使われていたのである。

おそらく内部の設備などはまだよい状態で残っているのであろう。

建物の外観は、かまぼこ型の屋根。

大棟の位置には、ちょんまげのようなダクトがついている。壁面から出たダクトを延長して、屋根の上に延びているので、なにか理由があるのだろう。

飼育室内ではホルマリン消毒を行うので、気化したホルマリンが臭わないように高い位置で排気しているのかもしれない。

人工飼料を搬入するためのトラップ。

これまで見てきた飼育所では、トラップは屋根のある場所、または、室内に設置されていたが、ここでは雨のかかる場所にある。

最新の飼育所とはいえ、平成3年では養蚕の斜陽化は決定的だったので、予算が限られてミニマムな設計になったのかもしれない。

しかし、トラップには一年中、水をはっておくわけにもいかないので、なんらかの密閉措置は必要だったはずだ。

フタがあったのかもしれないが、それほど気密性の高いふたがあったとも思えない造りだ。

どうやらフタは失われたようで、ビニールが張ってあった。

配蚕口は車通りから見て建物の裏側になる。

建物のが外周は車で廻れるようになっている。受取りのトラックが建物の横に並んで、順番に荷受けできるため、合理的な設計といえる。

埼玉県の児玉町の稚蚕飼育所でこのような配蚕方法をとっている。その配蚕の様子はいつか紹介するときがくるだろう。

(2011年05月05日訪問)