下関市を離れ、山陽町へ移動。下関市で午前中いっぱいを使い、コンビニでおにぎりやチーズを補充して移動中に昼食。ここからは午後の部となるが、相変わらず雨模様の天候。

これから向かう正法寺は標高323mの松岳山の山頂付近にある山寺だ。

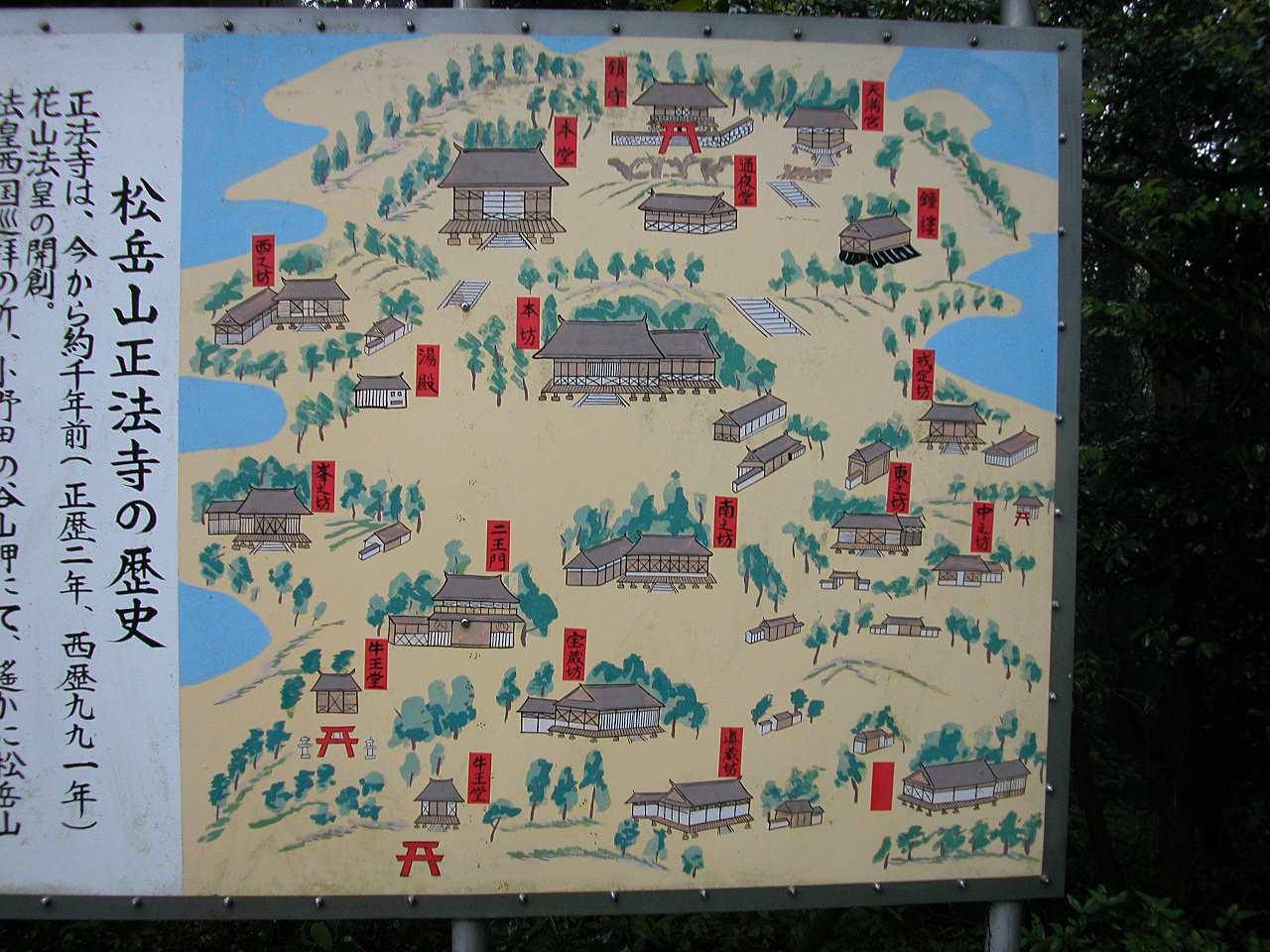

事前の調べでは、平安時代に創建され七堂伽藍や多くの坊を擁した大寺院だったが、源平合戦で兵火にかかり衰退。その後は大内氏によって再興されたという。

その歴史から、たぶん現在はあまり堂は残っておらず、山中に塔頭の跡を探すような寺参りになるであろうと想像できる。でも意外に好きなんだよなあ、そういう荒廃した大寺。

駐車場に着くと、そこからは山道になる。その先も寺の人が使う車道があって、おそらく庫裏の近くまで車で登れそうだったが、あえて山道を歩くことにした。

こういう荒廃した大寺では、山道の途中、本堂からかなり離れた場所に楼門があったりするからだ。

だが、残念なことに途中にはこれといって何もなかった。

本堂の近くにあった鎮守社の荒神社。

伽藍が見えてきた。

最初にあった赤い屋根の建物はおそらく籠り堂。

伽藍配置図では「通夜堂」となっている。

その先には本堂があった。

本堂は小さいながらも方丈型式のようだった。

伽藍配置図では「鎮守」と書かれている場所に当たると思われる。

わんこがお出迎え。

本堂の屋根はすごく複雑で、

本堂の右側には護摩堂。

護摩堂のその内部。

本堂の左側には庫裏がある。

多くの寺では本堂と庫裏は廊下でつながっているが、この寺では不動堂、本堂、庫裏それぞれの堂が独立して建っている。

こういう伽藍は古い寺なのではないかと思う。

寺の境内の背後には松岳山がかすんで見えている。

伝説では神功皇后がこの付近に滞在したとき、松茸を献上したためその名がついたが、のちに誤って「松茸」が「松嶽」になってしまったのだという。

庫裏から少し左のほうへ歩くと、旧本堂がある。

伽藍配置図で「本堂」と書かれている場所。

本堂は荒れていて、屋根が一部抜け落ちている。

現在、壁がすべて取り払われて解体中だった。

弱い唐様と天竺様が見られるものの、全体的には質素で質実剛健な建築だ。

案内板によれば、鎌倉時代の建物とのことだが、そこまでの年代は感じられない。だが木割りは太く室町的な雰囲気がある。

正面の1間は屋根が抜け落ちていて、柱も床も腐り始めている。

柱のホゾを見るに、ここにも床があったと思われ、密教型式の本堂だったのではないか。つまりこの床が無くなっている部分まで参拝者が立ち入ることができる外陣で、左側の藁座がある部分は地蔵格子、その奥が内陣だったのではないだろうか。

内部を見ると、小屋や貫などには新しい部材も目立ち、何度も補修されてきたのだろう。古いのは柱だけという感じだ。

須弥壇があった。

須弥壇の内部はこんなふうになっていた。

本堂の前にはお百度カウンター。

鐘楼。

梵鐘は南北朝時代のもので県文だという。

六角堂。地蔵堂だったと思うが、確認し忘れた。

その奥には鎮守社の熊野権現社。

弁天社。

本堂の前には水子地蔵がある。

その基壇にはトンネル状の構造がある。中には何もなかったが、位牌堂かなにかにするつもりなのか。

境内をひとまわり歩いてみると、伽藍配置図の雰囲気がなんとなくわかる。

やはり滅亡した大寺というのはいいものだなぁ。

(2004年05月04日訪問)