白髭神社の富士塚に石造の猿の神使を見て、ふとすぐ近くにある山王塚古墳のことを思い出した。

山王塚古墳は白髭神社の南東1kmのところにある大型の古墳だ。

その形式は現代では上円下方墳と分類されるもので、非常に珍しい。その形状は地形図の印影マップを見るとわかりやすいだろう。2段に築造された古墳で、下段が方墳、上段が円墳になっているというもの。

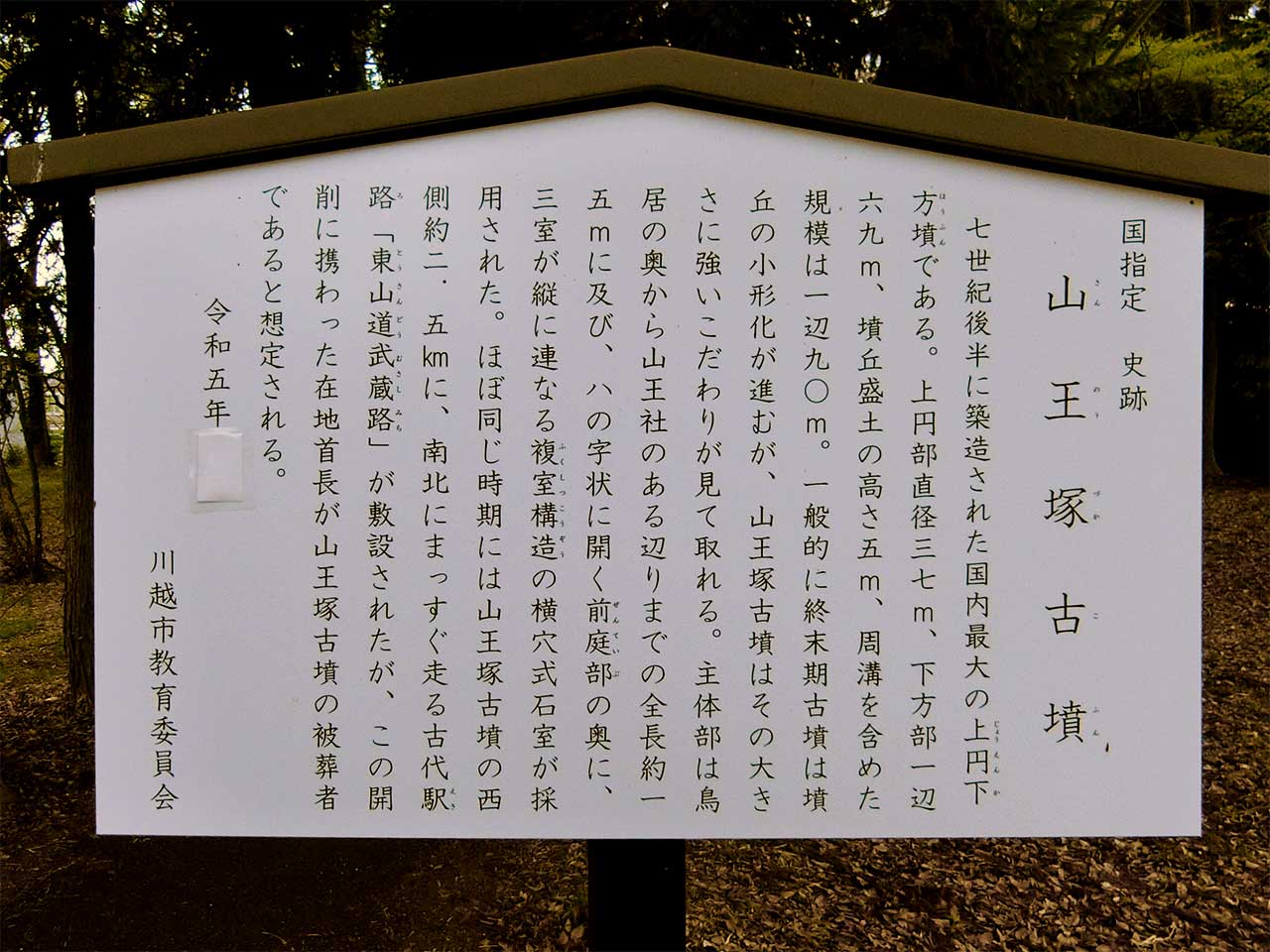

山王塚古墳は方形部分が1辺69mもあり、上円下方墳としては日本一の大きさ。もっとも上円下方墳は全国で6基しか残っていないといわれるので、6基のうち最大ということだ。

だが方墳としてみても69mは全国屈指の大きさになる。

なお国内に6ヶ所ある上円下方墳うち3つ(川越、府中、三鷹)が武蔵野台地にあるので、上円下方墳の密集地帯といえるかもしれない。

実際に古墳に登ってみると、下方部があまりにも大きいため方形の墳丘として認識しづらい。

外周を丁寧にみれば確かに方形の盛土があるのがわかるのだが。

なんとなく正方形に整地された土地に円墳があるように見えてしまうのだ。

発掘調査の結果、かつては南側に長さ15mほどの横穴式石室があったというが現在は痕跡しかわからない。

鳥居の先の少しくぼんでいるところが石室だったようだ。

石室が崩落したと思われるくぼみが山頂への登山路になっている。

山頂には山王社が祀られている。

この古墳が山王塚古墳と呼ばれる由来でもある。

こちらが山王社。

石祠には山王大権現、浅間大権現の文字が陰刻されているというが確認できない。

山王信仰は日吉神社、浅間信仰は冨士浅間神社と別物だが、いずれも神使は猿である。

石猿の造形は白髭神社富士塚のものに比べるとやや稚拙。

左側の石猿は御幣が欠損してしまっている。

小さな幟や鳥居が奉納されている。

大物主、大山咋、稲荷大神、木花咲耶姫、

浅間大権現とあるからには、上円部は富士塚の一種と言えるかもしれない。

他の石造物も見てみる。

稲荷社。

庚申塔。

榛名社。

(2023年03月29日訪問)