川越市から北関東を目指すルートのひとつに、越辺川を今川橋で越えて鎌倉街道へ入るルートがある。私はこの今川橋が好きなのでかなりの割合で今川橋を渡っている。

川越から今川橋までのあいだには入間川と高麗川があり、どこでそれらの川を越えるかでだいたい3つの行き方が考えられる。

市内から今川橋までの王道的な行き方は、❶入間川を雁見橋で越え→東武東上線若葉駅前→高麗川を高麗川大橋で渡る方法だと思うが私はその道を通ることは少ない。坂戸付近で市街地の通行が多いからだ。

過去によく使ったのが、❷入間川を川越橋で越え、東洋大南→東武越生線一本松駅東→高麗川を万年橋で越える方法。川越橋は私が学生時代に通学に使っていたころはまだ流れ橋でお気に入りの橋だった。外環道ができて鶴ケ島あたりがにぎやかになる以前によく利用した私の好きなルートだ。

いまでもよく使うのが、❸入間川を初雁橋で越え→さざんか通り→東武越生線西大家駅東→高麗川を森戸橋で越える方法だ。この道は、西東京方面からの脱出路である県道126号線(所沢堀兼狭山線)と組み合わせることで京浜エリアから埼玉県北方面へ向かうときにも使うから通行頻度も高い。全体的に田園の中を抜けてゆくので、夜に通ると真っ暗なさびしい場所が多く、喧騒から離れて独りになりたいような気分のときに使うのには最高なのだ。カーナビがこのルートをサジェストすることはないから、地元の人や変わり者しか通ることはないだろう。

さて、その3つめのルートの途中に鎮守の森がある。

何もない低地の田んぼの中から崖線を登るときに真正面に見えるのでとても目立つ森なのだ。

これは笠幡村総鎮守、尾崎神社だ。

この道は何度も通っているのに、神社に参詣したことが一度もない。きょうは少し遅い時間なのだが、お参りしていくことにしよう。

神社の北側に舗装されたきれいな無料駐車場があり、15台くらいは駐車できるので平時の利用には十分だ。

さらに道路を挟んで反対側には砕石敷きの予備駐車場もあり、そちらには50~60台くらい駐車できるので、初詣などでも問題なく車で訪れることができそう。

ここまで専用駐車場がよく整備された神社ってあまりないのでありがたい。

境内は森の中にある。

駐車場は境内地の裏側のほうに当たるのだが、裏参道があって本殿に直行できる。

当サイトでは寺社は表参道側から説明するのを基本としているが、この神社は駐車場の関係から99%の人が裏参道から入ると思うので、裏参道側からの自然な順路で書いてくことにする。

拝殿。

二重の基壇の上に建てられている。かなり新しい建物。

その右側には社務所がある。

拝殿の後方は凸型で幣殿になっている。

本殿は神明造り。

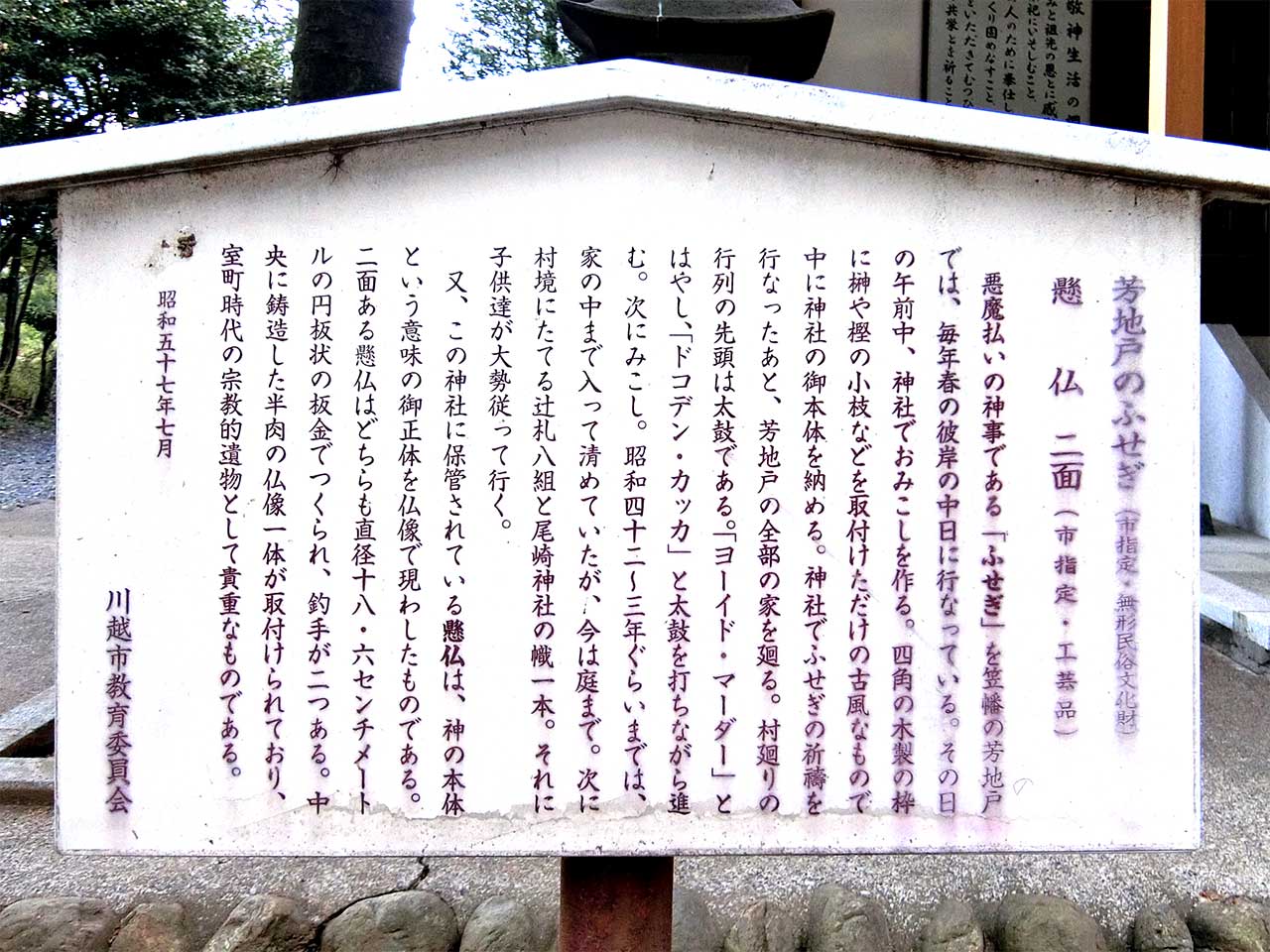

この神社には「ふせぎ」という災難除けの行事が伝わっているという。

享保6年(1721)に疫病が発生して以来続いているとされ、竹と藁で造られた簡素な神輿と男女のシンボルのような梵天を持って家々を巡る行事だという。春分の日の午前9時~11時ごろまでの短い時間で終る行事らしいが、一度見てみたいものだ。

本殿の左側の末社、伏見稲荷神社。

末社のアパートと弁天社。

かつて崖線のハケにいくつか湧水と沼があって弁天が祀られていたが、現在は湧水が涸れたためここに遷座されたものだという。

末社のアパートはそれぞれに賽銭箱が付いていて、カッコいい。

本殿の前には神楽殿。

境内の樹の伐採作業中だったため写真が撮りにくかった。

拝殿の左側にあった末社の祖霊社。

拝殿の前、参道に水盤舎がある。

参道は森の中を西へ伸びている。

拝殿から100mほどいったところに二の鳥居。

さらに薄暗い森の中を参道が続いている。

拝殿から150mほどのところにある一の鳥居。

ただ、鳥居の前は人家の敷地がふさぐようになっているため、他所から来てこの鳥居側から参詣する人はいないだろう。

一の鳥居の横に崖線を降りる道があったので行ってみた。

崖線の下にも、神社の敷地と思われる土地があり、予備駐車場と思われるラインが引かれていた。

ここだけでも30~40台くら車が置けそう。

常時利用できるかわからないが、この駐車場に車を置いて歩けば、一の鳥居からお参りできそう。

(2023年03月29日訪問)