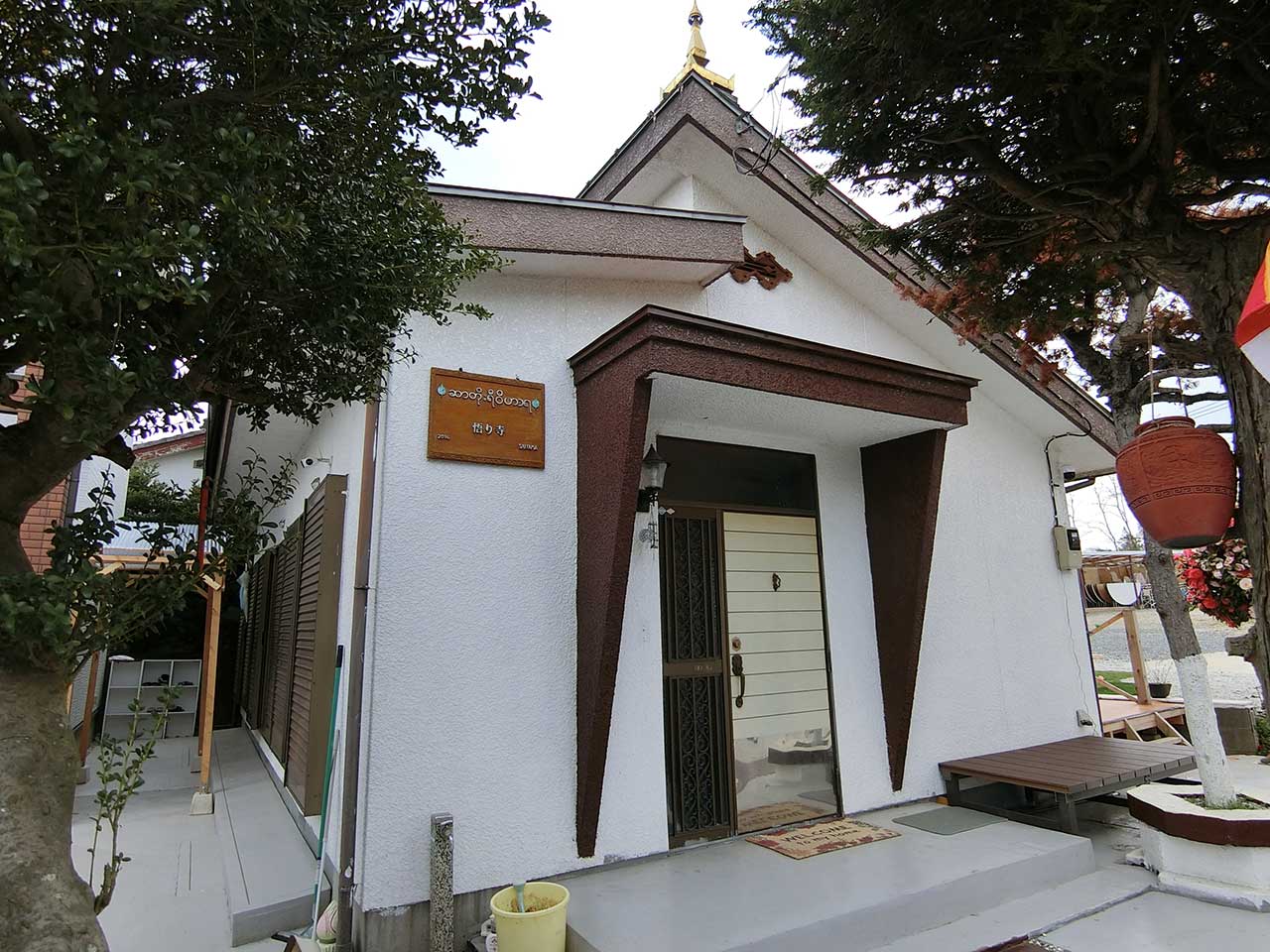

東松山にミャンマー寺院ができたというのでお参りにきた。

国道254号線の唐子バイパスの十字路に面した、わりと目立つ場所にある。

境内の広さは日本の小さなお寺くらいはあるが、まだ工事中で伽藍は未完成だ。でもミャンマーっぽい雰囲気はすでに醸成されつつある。

実は「工事中」というのもミャンマーの寺の風情を構成する一要素だと私は思っている。日本の寺の風情が過去の時間を固定したような古さにあるとすると、ミャンマーの寺の風情は現在進行形の変化にある。日々お寺を改良するために工事していて、建築中で放置された建物があったりするのがミャンマーのわびさびなのだ。

私はミャンマーで約400ヶ寺のお寺にお参りしてきたので、この風景も違和感なく目に映る。日本人が鎌倉の古寺を訪れたときに「落ち着くなぁ」というのと同じような気持ちでこの風景が見えている。

地元の人たちからしたら「理解できないものが出来た」という感じかもしれないが。

これは私が「逆さ懸魚型山門」と呼んでいるミャンマーでよく見られる山門。

観光寺院よりは、修行のための僧院などに建てられることが多い。

私が「鐘つき柱」と呼んでいるミャンマーの鐘。

杵みたいな木の棒で3回撞くのがミャンマー風の撞き方。1回撞くごとに「仏陀に感謝します。仏教に感謝します。お坊さんに感謝します」と心の中で唱える。

この風景なんて、もう日本で撮った写真とは思えない。

ミャンマーの田舎の寺にでもいるのかと錯覚してしまうほど。田舎に帰ってきたみたいに心が落ち着くなぁ・・・。

こちらはおそらく日本でいう衆寮。

信徒がお寺を建設奉仕するために休憩したり食事したりする建物。

信者が作業していたので、声をかけてお参りさせてもらうことにした。

たぶん日本在住のミャンマー人のほとんどは日本語が通じると思うが、話しかけたら戸惑っている感じだったので、VoiceTra というスマホの翻訳アプリを使ってお参りしたい旨を伝える。このアプリは Google翻訳に比べて精度は低いが、翻訳結果を再翻訳した日本語が常に表示されるので、間違った翻訳になっていないことを確認でき、リアルタイムのやり取りには便利なのだ。

まだ未完成の寺に日本人がお参りに来たので戸惑っていたのかもしれない。

ひとりの若者が僧房へ案内してくれた。

お寺の敷地に日本の住宅風の建物があり、こちらが住職の住居、兼、本堂になっている。

2階の講堂に通された。でもお坊さんは休憩中。

仏陀にお参りだけさせてもらった。

こちらが住職のマニジョタ・ランカラ師。

今後、仏塔や講堂を建設する予定のようなので、伽藍がひと通り完成したら再訪したいと思っている。

そのときは、安居や満月祭といった例祭の日の様子を紹介したい。

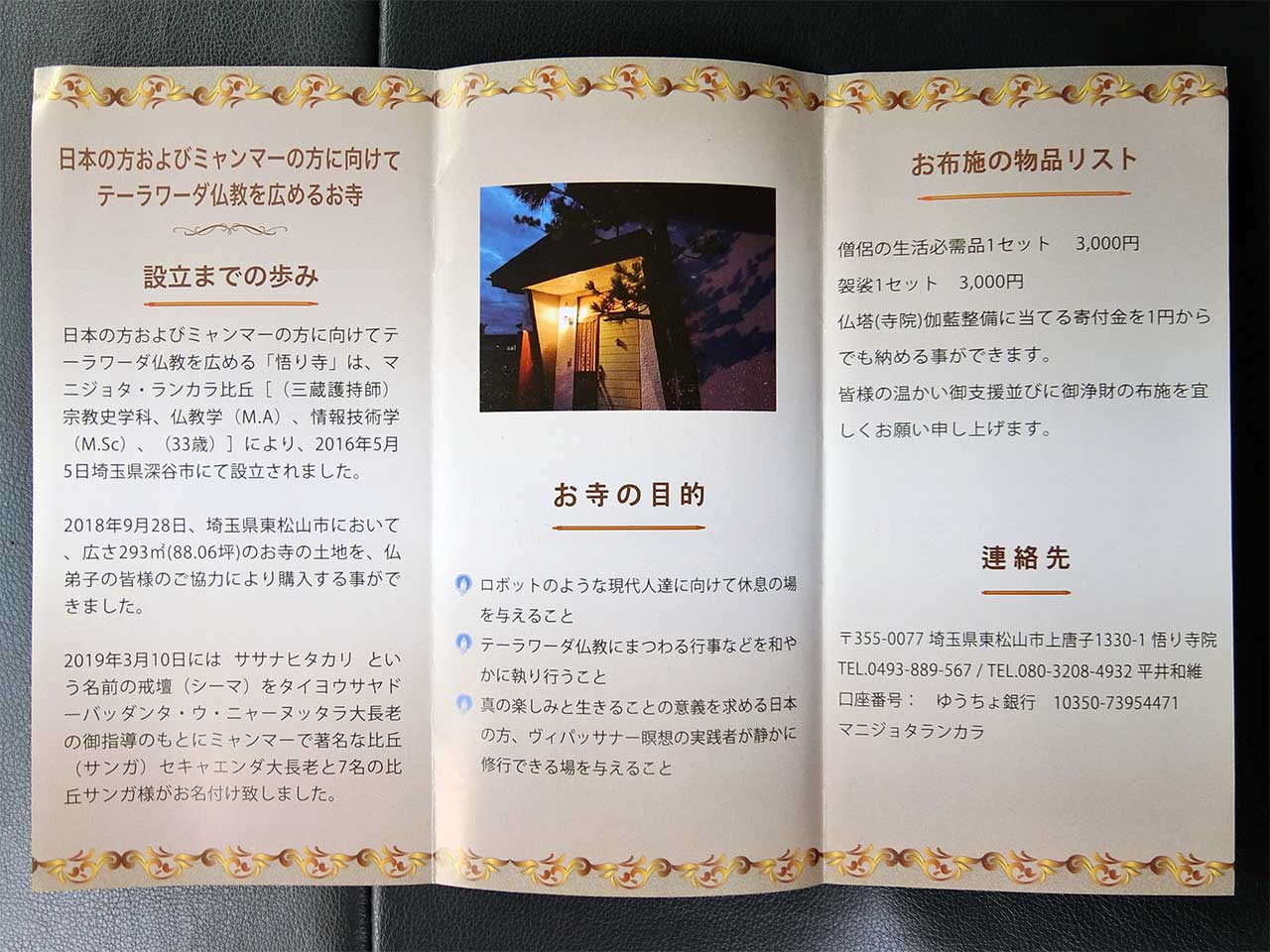

お寺のパンフレット。

「テーラワーダ仏教」とは別名「上座部仏教」。日本のお寺は「大乗仏教」で過去に分岐した宗派になるが、宗教として大きく違うわけではないから、日本人がお参りしても困惑するようなことはあまりないと思う。

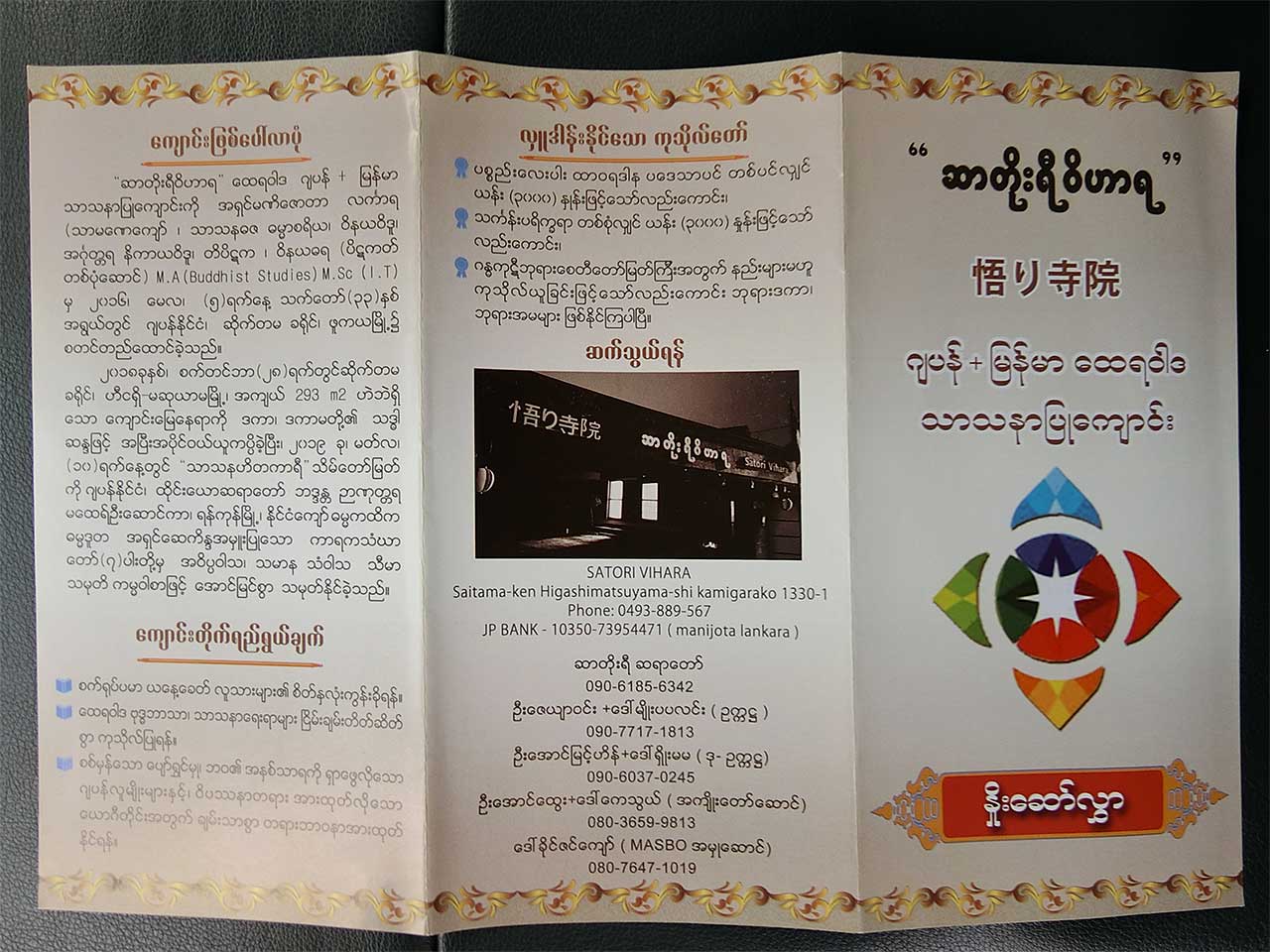

ミャンマー語バージョン。

(2023年04月02日訪問)