次なる古墳、小見真観寺古墳へ到着。

名前の通りお寺の境内にある古墳なので、ページを分けてまずお寺のほうを紹介していこう。

お寺は真観寺。二つ名を

駐車場に車を停めてまず気付いたのは、このお寺は堂宇が横並びになっているということ。密教寺院の伽藍配置で私が好きなタイプだ。

西側の伽藍は参拝のメインとなる小見観音エリアで、楼門がある。

そこから東のほうへ本坊や斎場が並ぶ。

境内は黒松が目立ち、林床はほとんど下草がない。自然堤防かなにかの河川由来の微高地なのか。

屋根が葺き替えられ、遠目には新しそうに見えるけれど、江戸後期の建物。

中の仁王像も建造当時のものだろう。

楼門の左側には船形光背の石仏がならんでいる。無縁仏の墓石かな。

楼門の右側には鐘堂がある。

鐘堂近影。

鐘堂の後ろには大きなクスノキがある。

クスノキの根元に緑泥片岩の大石がころがっていた。

古墳の石室の残骸か?

やけに杯状穴が掘られている。

楼門の先には観音堂がある。

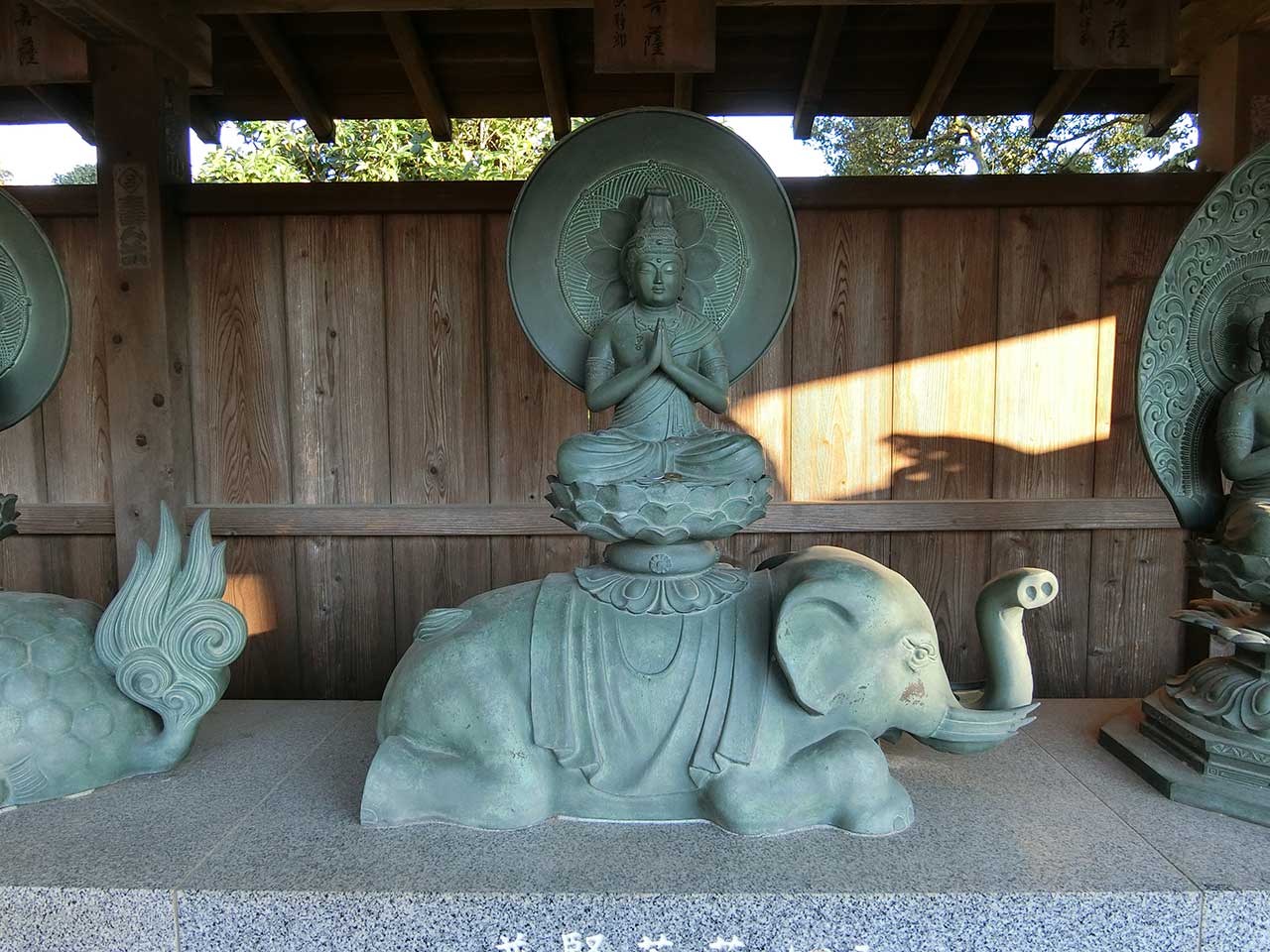

観音堂の前にある守り本尊堂。

像は青銅製で新しいものだが、造形はすばらしい。

精緻で安心して見ていられる。

順番に見ていこうか。

左から、子年生まれの守り本尊、千手観音。

丑年生まれと寅年生まれの守り本尊、虚空蔵菩薩。

卯年生まれの守り本尊、文殊菩薩。

辰年生まれと巳年生まれの守り本尊、普賢菩薩。

左は午年生まれの守り本尊、勢至菩薩。

右は未年生まれと申年生まれの守り本尊、大日如来。

左は酉年生まれの守り本尊、不動明王。

右は戌年生まれと亥年生まれの守り本尊、阿弥陀如来。

観音堂。

正徳2年(1712)の建物という。

造りは正面2間吹き放ちの密教形式。

吹き放ち部分の天井には天女が描かれているが、かなり色あせてしまっている。

本尊の観音菩薩は午年ごとにくじ引きをしてご開帳するという秘仏。

そのかわり、前立仏が額に入って外から見えるようになっている。

観音堂内部。

奥の黒い厨子に本尊がはいっているのだ。

建物の構造的には護摩堂といっていいだろう。

お米の奉納用のケースがあった。

護摩の際に使ってもらえるという。初めて見た。

観音堂の裏側には前方後円墳である、小見真観寺古墳があるが、これについてはページを改めて、まずお寺の伽藍を見ていく。

地蔵堂。

左側に「花くようとう」という塔婆がある。なんだろう、個人の墓かなにかだろうか。

一般的に「花供養」とは潅仏会のことだ。

引き続き、横並びの他の伽藍を見ていく。

観音堂エリアの東側が本堂エリア。

本堂には袖塀付きの薬医門がある。

本堂は寄棟で千鳥破風向拝付き。

本堂の内部。

内陣と外陣に分かれ、外陣部分には椅子が並んでいた。法要ができる本堂形式。

本堂前には錫杖大師像。

像の前にはプレートがあり、四国八十八ヶ所のお砂踏みになっている。裸足で乗るのかな。

本堂の右側は庫裏。

本堂エリアからさらに東へ行く。

建物が密着して並んでいるのではなく、まるでひとつひとつが別の寺のように独立した感じで並んでいる。

好きだなぁこういう横長の伽藍配置。

東にあったのは客殿。

本堂を補完する法要専用の建物で、エアコンも完備しているため真夏や真冬の法要に使われるらしい。

(2022年02月11日訪問)