県道74号日高川島線の坂戸市内を走っていると、すごく目立つ神社がある。

いつも気になっていたので今日は参詣していくぞ!

県道から引っ込んだところに駐車場がある。

10~15台くらい置けそう。市街地なのでありがたい。

参道は杉並木になっていて、境内には巨木が多い。

参道の途中にある社務所。

社務所前にある水盤舎。

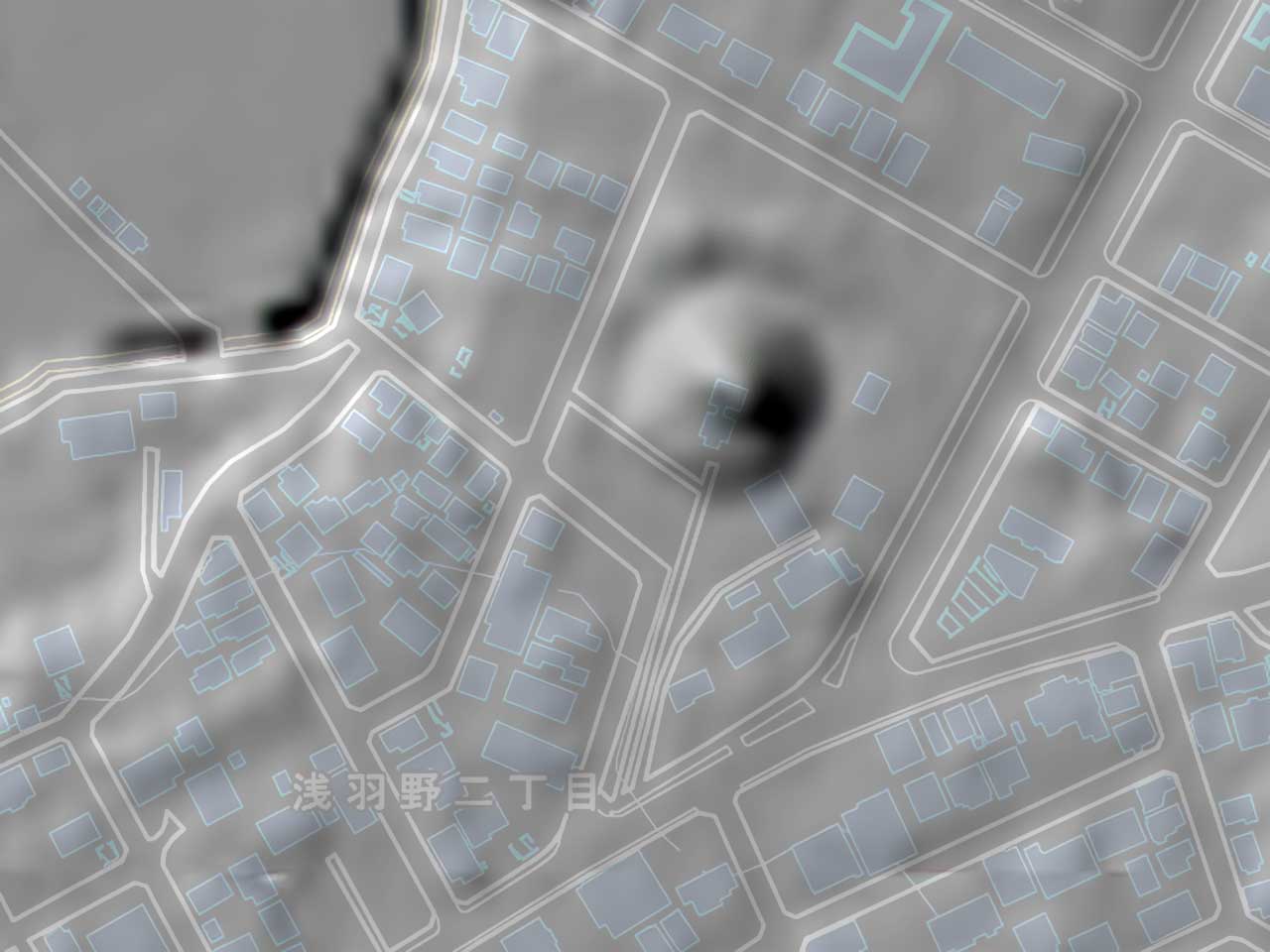

社殿は古墳の上に建てられている。

古墳は浅羽野1号墳といい、直径約50m、高さ4.5mの大型の円墳だ。

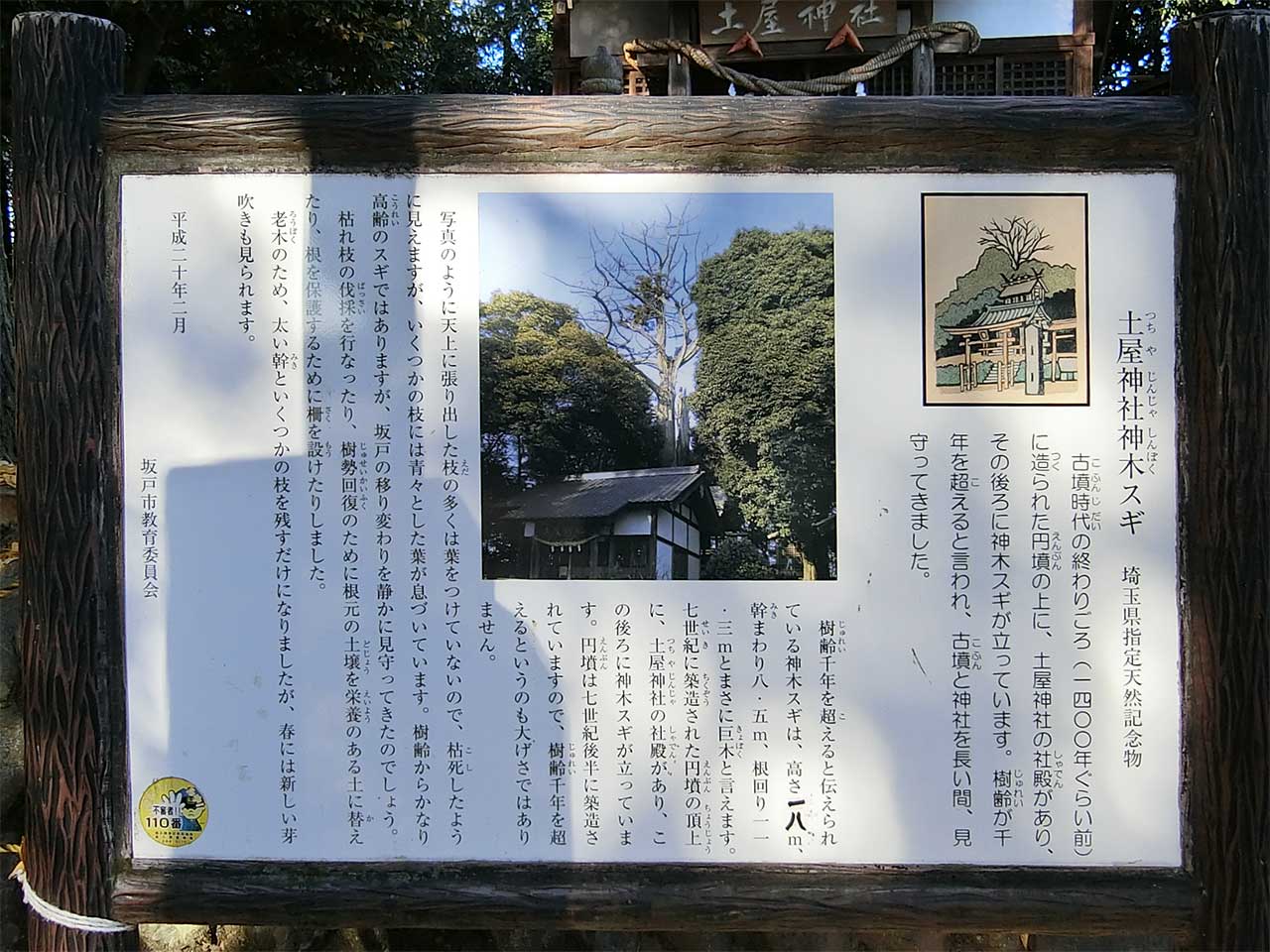

社殿を見てまず目立つのが、本殿の背後にそびえるスギの老木。

案内板によれば樹齢千年を越えるという。

浅羽野1号墳は古墳時代末期と見られているので、古墳ができて300~400年後ぐらいには植えられていた(?)と思うと感慨深い。

社殿があるあたりは古墳の法面で、平坦になっている。

地形図を見ても、古墳の南側斜面に平面が作られているのがわかる。

この平面は神社のために整地されたものだろうが、元々の古墳の形状にも段差があったのかもしれない。

というのも後で知ったのだけど、拝殿の裏に横穴式石室が開口しているという。

石室内部には石製の神像が置かれているらしい。

よく見たら拝殿から石室が見えている。

このときは建物の天井などに注意が行っていて、奥の扉の先を見ていなかったのだけどね・・・。

本殿は墳丘の一番高い場所にあり、神木の杉もその場所に立っている。幹は枯れかけていて枝の部分にだけ葉が残っているが、それがかえって神々しい感じだ。

拝殿から本殿へは階段があるのだが、その階段の下に横穴式石室の入口がある。

本殿側から階段を見たところ。

こんなにねちっこく階段を観察していながら、なんで石室に気付かなかったかな。

児玉町の萩塚稲荷神社でも開口している石室を見落としているので、今後墳丘上の神社では社殿の床下にも注意を払わないといけない・・・。

本殿は向拝付きの神明造り。

本殿のすぐ後ろ、すれすれのところに御神木が生えている。

拝殿の右側には神楽殿という扁額が付いた社殿がある。

2間の建物で開口部も少ないので神楽が演じられるようには思えない。

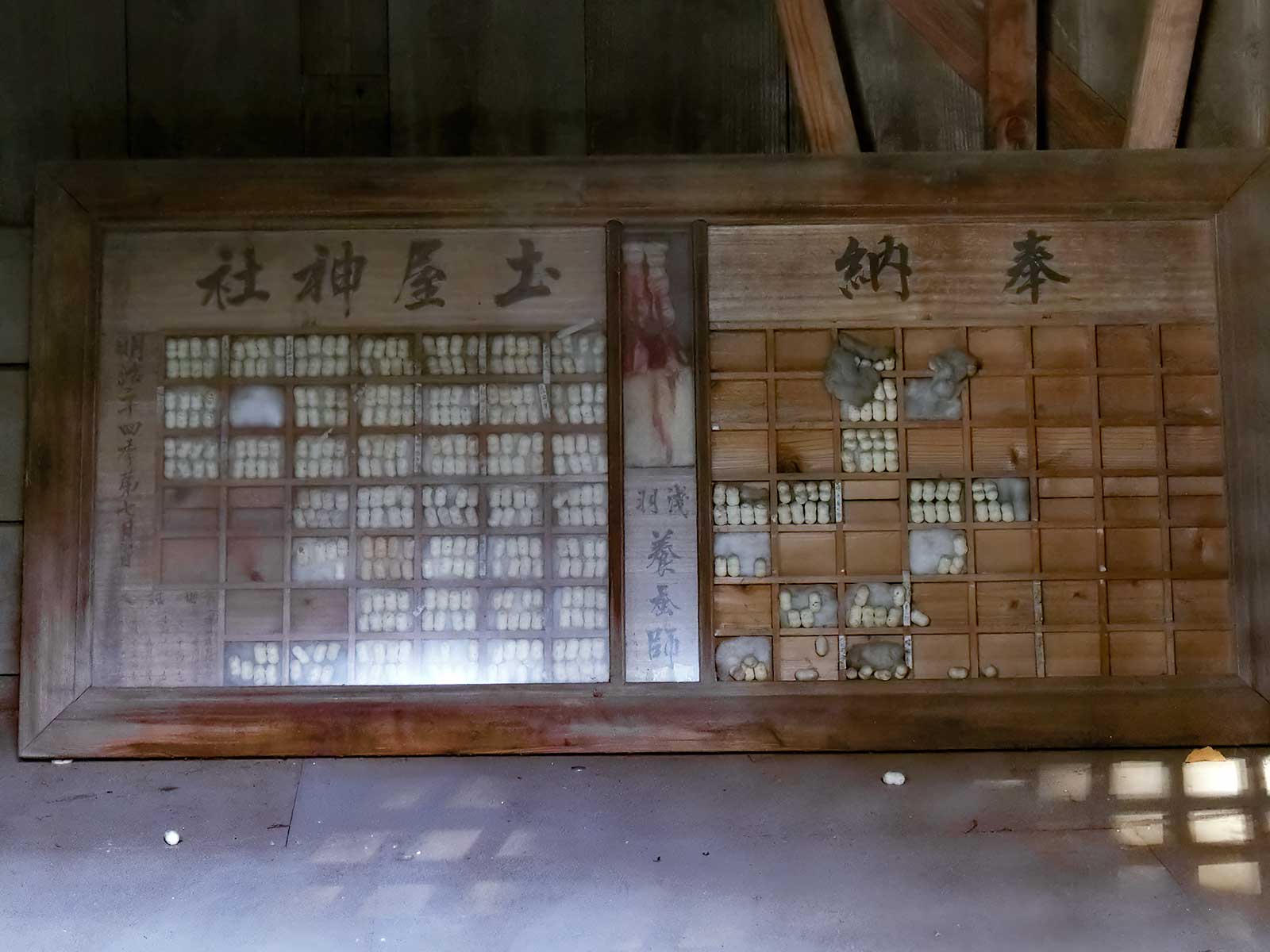

神楽殿には繭額が奉納されていた。明治24年とある。

右側はガラスが割れていて繭が落下してしまっているが、おかげで繭の様子がよくわかる。繭はすべてくびれがある品種で、けっこう大きい。1マス1農家で、一番よくできた繭を奉納したのだとは思うが、明治の繭って意外に立派だったのだな。

まだ一代雑種が使われていない時代だから、原種の優良個体選抜による育種だったと思うが、現代の遺伝資源としての原々種とは違う印象を受ける。

神楽殿の横には繭缶がころがっていた。

これも奉納品なのか?

本殿と神楽殿の間には石段がある。

ここが富士塚になっている。

富士塚のふもとには月山大神、湯殿山大神、出羽大神という出羽三山塔。

山頂部には浅間神社の社殿がある。

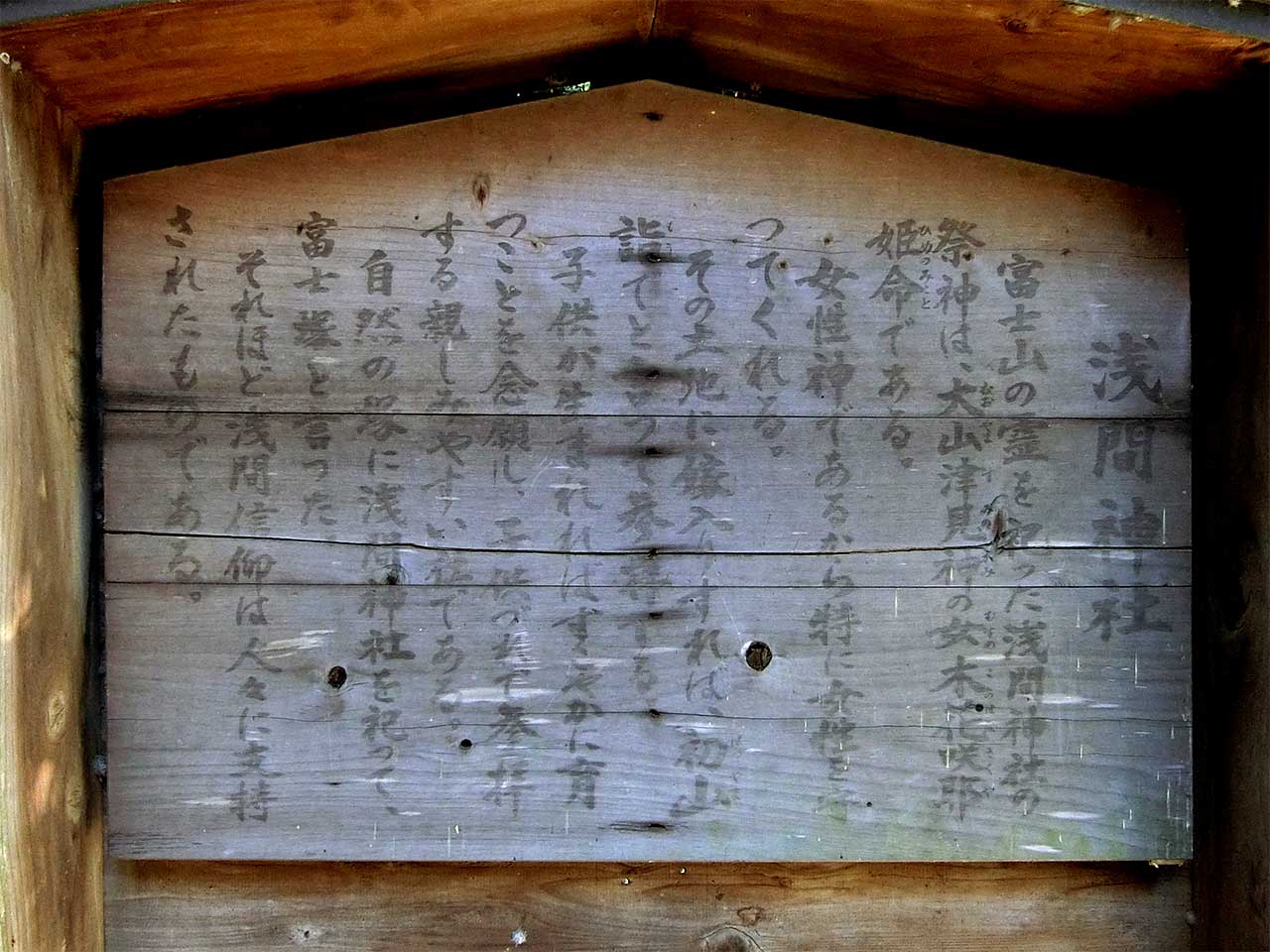

浅間神社の内部。

浅間神社の案内。

一般的な富士塚の説明があるだけだが、土屋神社における富士塚の存在感は大きく、地域の人々には土屋神社ではなく「お浅間さま」と呼ばれているという。

本殿の左側には末社の天満宮と稲荷社。

神社は円墳として見ても立派なものなので、古墳好きの人も訪れているだろう。

古墳の周囲には周濠の跡があるという。

(2022年12月08日訪問)