境内が広く、堂宇は周囲を林に囲まれた奥のほうにある。駐車場からは玉砂利の敷かれた参道が続く。

参道の北側には庫裏や納屋などの居住空間がある。

庫裏の横には本堂のような作りの堂があるが、あまり人は立ち入っていないようだ。

奥にある観音堂が本堂の役割を担っている。

参道で見かけた狛犬。

獅子舞の獅子のような顔をしている。

中心伽藍の観音堂の前には巨大な楼門がある。昭和2年の建立。

異様に軒の出が深い威圧感のある建築である。2階の組み物は四手先(よてさき)になっている。四手先というのは、軒を支えるための持ち送りの材(肘木)が4層にせり出している構造のこと。普通は凝った組み物でも三手先どまりで、四手先ともなるとかなり“くどく"感じる。

楼門には登ることができる。しかも元々あった階段は急で手すりもないため、住宅の階段のような登りやすい階段が新たにしつらえてあるという親切さだ。

軒が深い建物だから可能になった造りといえよう。

2階には奥州三十三観音の写し霊場がある。

清水寺は奥州三十三観音の一番札所なので、最初の札所でいきなりすべての観音に参詣できてしまうという掟破りの写し霊場だ。

楼門の2階から観音堂を写す。

観音堂の内部の様子。

かなり極楽な感じ。

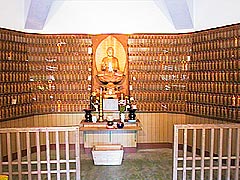

観音堂の横にあった六角堂。

六角堂に祀られているのは薬師如来で、その周囲には千体のミニ薬師如来が壁を埋め尽くしている。

境内にあった神馬舎。

内部の神馬はかなりリアルな造形だった。

(2001年08月12日訪問)