常福寺に到着。

瑞用寺や八劍神社とは同じ街道に面しており、距離もすぐ近くだ。

山門は薬医門。山門を入って突き当たりには水盤舎がある。山門の先が本堂でない寺というのはよくあるのだが、さすがに突き当たりが水盤舎の側面というのは初めて見た気がする。

これがその水盤舎。建物は平入りだから、山門には側面を向けていることになる。

そして、これが本日のメーンエベントの大仏。「大仏」は「おおぼとけ」と読むらしい。通称「刈宿の大仏」と呼ばれ、像高は7m、基壇をあわせると14mという立派な大仏である。

カップルが大仏をバックに写真を撮っていた。何かの間違いで来てしまったという感じではなく、確信犯的に大仏を見に来ていたようだ。もしかしてどこかの大仏サイトの管理人さんか?

大仏はコンクリートで概形を作り、表面部分は漆喰で仕上げられている。さらに表面には金属質のペイントが施されているため、遠目にはコンクリ仏には見えない。

昭和天皇の即位を記念して立てられたと案内板には書かれていたが、赤地蔵を案内してくれたおじさんによれば、水害で亡くなった人を弔うために海に向けて作られたのだそうだ。

光背がある大仏というのも珍しい。

さて、この大仏の基壇だが、裏にまわると香狭間の形をした入口がある。この入口はよく見ると正面も同形の窪みがあるのがわかる。

実はこの大仏は、山門の代わりに作られたという話もあり、だとすればここはかつては貫通していたのではないかと思われる。つまりこの寺の本来の山門はこの大仏であり、そう考えると現在の山門の先に水盤舎があるのも理解できる。

おそらくかつては自由に通り抜けていたものが、疎開者、浮浪者、不良少年などのねぐらにならないように鍵のかかる扉を付ける必要が生じて、正面に扉を付けるわけにもいかず、結局正面側をふさぐことになったのではなかろうか。

内部に入ると、竜宮門の中にいるような感じがする。左右には階段があり自由に大仏の中に入ることができる。

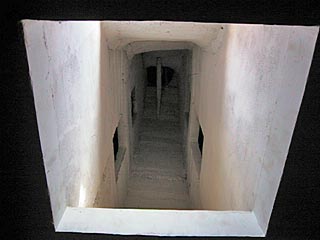

階段を上がってきたところ。写真では黒くてわかりにくいのだが、上がりきったところに四角い穴があいている。

その穴から中をのぞくと、無意味な感じの穴があり、クモの巣が張っていてゴミが投げ込まれているばかりであった。

同時期にここを訪問している姉妹サイト 「珍寺大道場」のレポート でもこの穴の写真を掲載しているし、大仏好きとしては看過できない穴なのである。

いったいこの穴は何のためにあるのだろう。

胎内は部屋がひとつあるだけで、そこには立体曼茶羅のようなものが中途半端に作られていた。

この部屋には電気はきておらず、天井に穴が空いていて自然採光になっている。この穴は大仏のひざの上にあたる。

そこから見上げると大仏の骨格を通して頭の中のほうまで空洞がつながっていることがわかる。

階段の途中にあった意味不明の四角の穴と同じような穴がここにも空いている。

もしかしたら、 この大仏には第二の胎内くぐりを作ろうとしたプランがあったのでは? と思わせる謎の空間である。

本堂はいたって普通の作り。この写真だけを見たら、とても大仏のある寺には見えない。

鎮守社(?)。

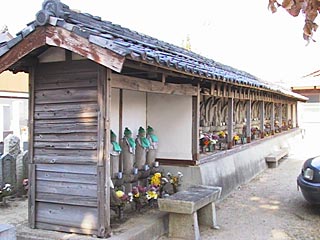

ほかに、ミニ八十八箇所霊場があった。

(2001年11月24日訪問)