山門の二重門を過ぎると、5軒の飴屋がある。

この店は特別に境内での営業が許されていて「五人百姓」と呼ばれる。先祖が神社に奉仕してきた功績により、代々ここで商売ができる家系なのだ。室町時代の文書にはすでに五人百姓の記述が登場するという。

山門から約150m、平坦でまっすぐな参道が続く。

この場所を「桜馬場」という。

まるで馬場のようにまっすぐという程度の意味で、実際に馬を走らせることはないだろう。御影石で舗装されているし。

両側が桜並木になっている。

桜馬場を過ぎ、短い石段を登ると、左手に広場があり、

神厩には木馬が置かれていることが多いが、格式の高い神社になると生きた馬が飼育されていることもある。これが本来の姿。

生きた馬が省略されて木馬になり、さらに省略されたものが絵馬だ。

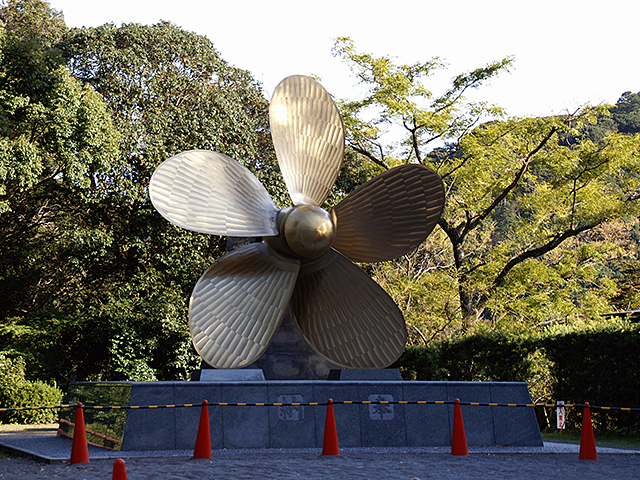

神厩の横には巨大なスクリューが奉納されている。

金毘羅さんは瀬戸内の海運の信仰を集める、船乗りの神様なのだ。

神厩の広場から短い階段を登ると、右側に書院がある。

ここはちょっと寺院っぽい空間。

中門の袖塀付きの薬医門。

中門を入った正面は大玄関になっている。

玄関の左側に見える屋根は表書院。国重文。

大玄関の右側奥にもうひとつ玄関がある。

これは奥のほうにあるもうひとつの書院へ通じる玄関ではないかと思われる。

書院のある場所から参道は左へ90度折れ曲がり、その先にはまた神厩がある。(写真左側の建物)

こちらの神馬は木馬だった。

木馬の神厩からはまた石段が100段ほど続く。

その途中にある末社の祓戸社(右)と、火雷社(左)。

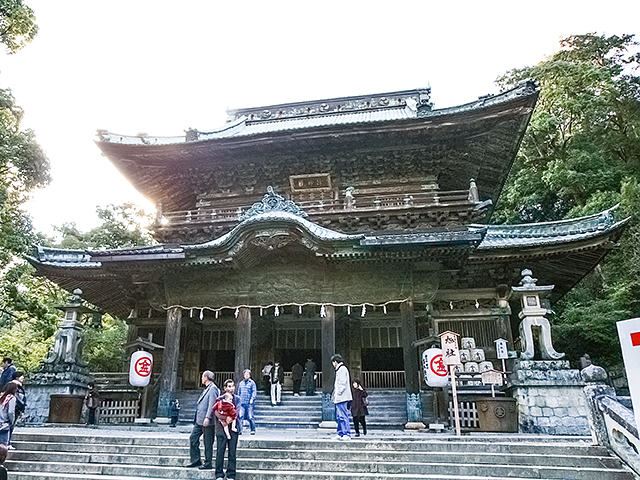

石段を登るとまた平坦な広場があり、そこにあるのが巨大な

神仏混交時代には金堂だった建物。正面5間、奥行き5間の

一般的に、裳階はフロアではなく、こうした重層堂は1階建ての建物と考えられるが、この堂はかなり巨大で、2層部分の軒高も楼門以上にあることから、2階があるかもしれない。

旭社の前にある「回廊」と呼ばれる建物。

周回できるようなものではなく、寺院建築で回廊といわれるものとはちょっと違う。

休憩所のような場所だったのではないか。

旭社からは参道が2つに分かれる。上りと下りのルートが別の一方通行になっているのだ。

この写真は下り用の石段だが、先に掲載しておく。この石段からは旭社の2層部分がよく見える。

こちらは上りのルート。

旭社からは参道は右90度曲がって森の中を進んでいく。ここからは神社的な場所になる。

袖塀付き四脚門の「賢木門」と呼ばれる門。

賢木門を過ぎるとするに「遥拝所」とされる場所がある。

伊勢神宮を拝むための場所だという。明治初年に作られた新しい施設。

参道は森の中をジグザグに通っていく。

正面は水盤舎。

末社の真須賀神社。

森を抜けると御本宮がある。旭社から御本宮までは石段が約150段。

拝殿は八棟造り、全体としては権現造りのような社殿だ。右側のオレンジ色の蔀戸の建物は神饌所。神様に供える食品を盛りつけて準備する専用の建物。

祭神は神仏混交時代には金毘羅大権現。現在は大物主神となっている。

御本宮の前は広い展望所になっている。この展望所からは讃岐平野を一望でき、特に讃岐富士とも呼ばれる飯野山の姿が美しい。

御本宮からは左のほうに渡廊が延びていて、もうひとつ同じような社殿がある。こちらは摂社の

祭神の三穂津姫は、大物主神の后。

こちらにも神饌所が付属している。

三穂津姫社は御本宮にくらべて拝殿がシンプルで、本殿は春日造り。

御本宮の向かいにある神楽殿。

三穂津姫社の向かいにある「御炊舎」。

御炊舎は初めて聞いた言葉だが、言葉通りに御供所とか神饌所の一種だろう。

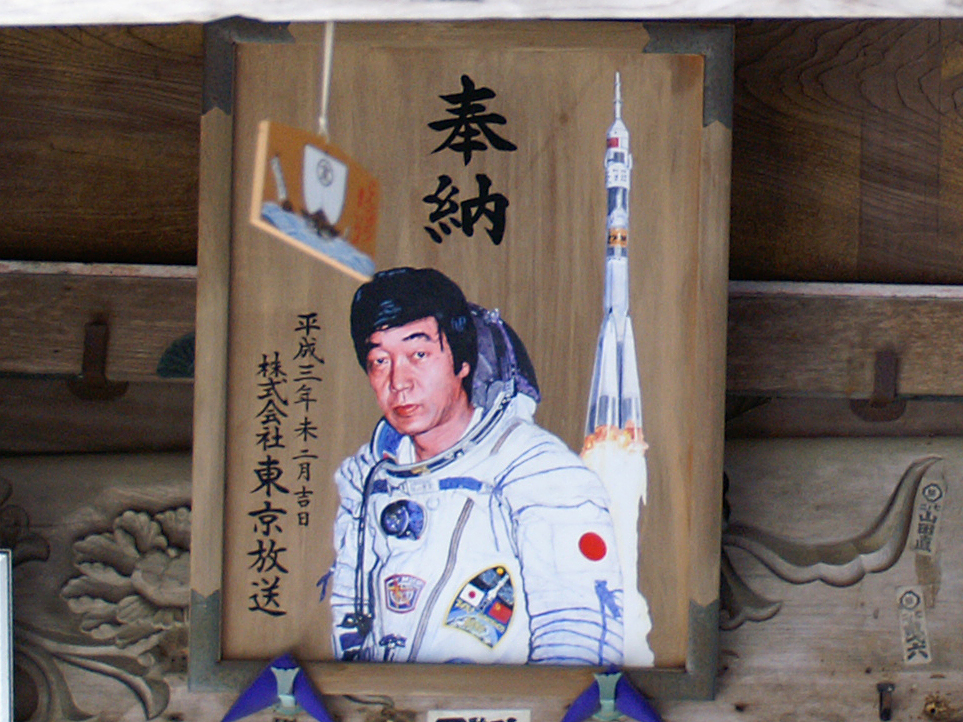

三穂津社の左側には立派な絵馬殿がある。

全国的に見ても、最も立派な絵馬殿のひとつだ。

内部には海運業者が奉納した絵馬がたくさん掛けられている。

宇宙船も船の一種という扱いなのだろうか。

新しく造船するごとに絵馬を奉納している会社もある。

モルツマーメイド号というソーラーヨット。

ビールの空缶をリサイクルしたボートで冒険家、堀江謙一が太平洋無寄港横断を達成したもの。

海上自衛隊の絵馬もある。

いまはなき青函連絡船の絵馬。

ずいぶん遠くからお参りにきているのだな。

飛鳥かな?

ルンゲ塔買解体記念絵馬。新造した絵馬ではなく、解体した絵馬ってどういう意味なんだろう。

ルンゲ塔とはガスを触媒と接触させて蒸留するような装置と思われる。

自動車会社も絵馬を奉納していた。

この絵馬殿は金比羅さま全体の中でも特に興味深い場所だった。

なお、金毘羅宮には奥の院があり、この場所からまださらに標高差で180mほど登ることになる。大した高さではないのだか、きょうはこのあと金丸座の営業時間が心配だったので登るのはやめておいた。

もし次に来ることがあれば必ず登ろうと思う。

(2005年11月19日訪問)