安楽寺の参詣を終えて駐車場に戻ろうと歩いていたら、崖の上に稚蚕飼育所が見えた。

切妻屋根の上にベンチレータのやぐらを載せた建物は、埼玉式稚蚕共同飼育所の特徴だ。

GoogleMapsによる、お寺と稚蚕飼育所の位置関係。

安楽寺へ向かうときには気付かなかったが、駐車場の横の馬頭観音が並ぶ坂が実は飼育所への入口だったのだ。

坂を登って行くと、道はふた手に分かれる。

直進の道は竹やぶが倒れ掛かっていて荒れていたので、飼育所の裏のほうへ廻る道を進む。

使われなくなった稚蚕飼育所は、小さな工場や倉庫として活用されていることが多いのだが、ここはすでに敷地に雑木が生長していて廃虚化している。

2年前(2014年)の撮影によるGoogeMapsの航空写真に、道路を描き加えたのがこちら。

飼育所は中央に管理棟があって、左右にベンチレーターが3基づつ。児玉の金屋稚蚕飼育所はベンチレータが2基づつだったから、ここはかなり大規模な地域の中核的な飼育所だったことが想像される。

配蚕日には広範囲の農協支所から蚕を受け取りに来た車が待機し、順番に荷積みしたのだろう。飼育所を一巡できるように道が造られている。

さらに遡って11年前(2025年)の航空写真を見ると、画像は鮮明ではないもののたくさんの自動車が駐車されているのが写っている。

撮影日は不明だが、落葉樹や水田の様子から12月~2月ごろと思われる。養蚕に関係する作業がある季節ではないから、何らかの事業所に転用されていた頃の従業員の車ではないか。

北側へ廻ってみた。

傾斜地にあり、西側には半地下室がありそう。収穫した桑葉を保管するための貯桑場があったのだろう。鉄扉が地下室への搬入口か。

管理棟の北側。

奥に見える飼育室の北壁には窓しかないので、配蚕は南側から行なわれたのだとわかる。

室内に入ることができた。

「土器洗室」という標識があった。これは養蚕の用語ではない。現在吉見百穴の敷地にある埋蔵文化財センターが以前はここにあったのか。

稚蚕飼育所時代の備品はまったく残っておらず、天井も落ちて廃虚状態。

管理棟の2階部の1階部分。

飼育室とつながって1部屋になっているが、剉桑室だったのではないかと思う。

一角には畳敷きの部屋がある。宿泊室と思われる。

作業室と近すぎて、衛生管理的にあまり良くなかったかもしれない。

稚蚕飼育所内はホルマリン殺菌をするから、宿泊室と飼育室のあいだは壁などで仕切らないと息苦しい。ひとつ前の写真で柱があるから、以前は壁があったのを再利用したときにぶち抜いたのかな。

調理場。

稚蚕飼育時代の作業者の食事を準備した場所。

浴室。

基本的に作業者は通いだから、宿泊したのは場長だけ。この時代は2齢配蚕だから稚蚕飼育は9日程度かかるので、場長はその間は帰宅せず飼育所に寝泊まりしたと思われる。

飼育室。

天井に排気用のベンチレータ窓が確認できる。

外から想像していたのと違って、飼育室は1部屋になっている。斜めの添え壁があるから、小部屋のリフォームで柱を抜いて1部屋にしたのではなく元々柱なしの大空間として設計されたのだ。

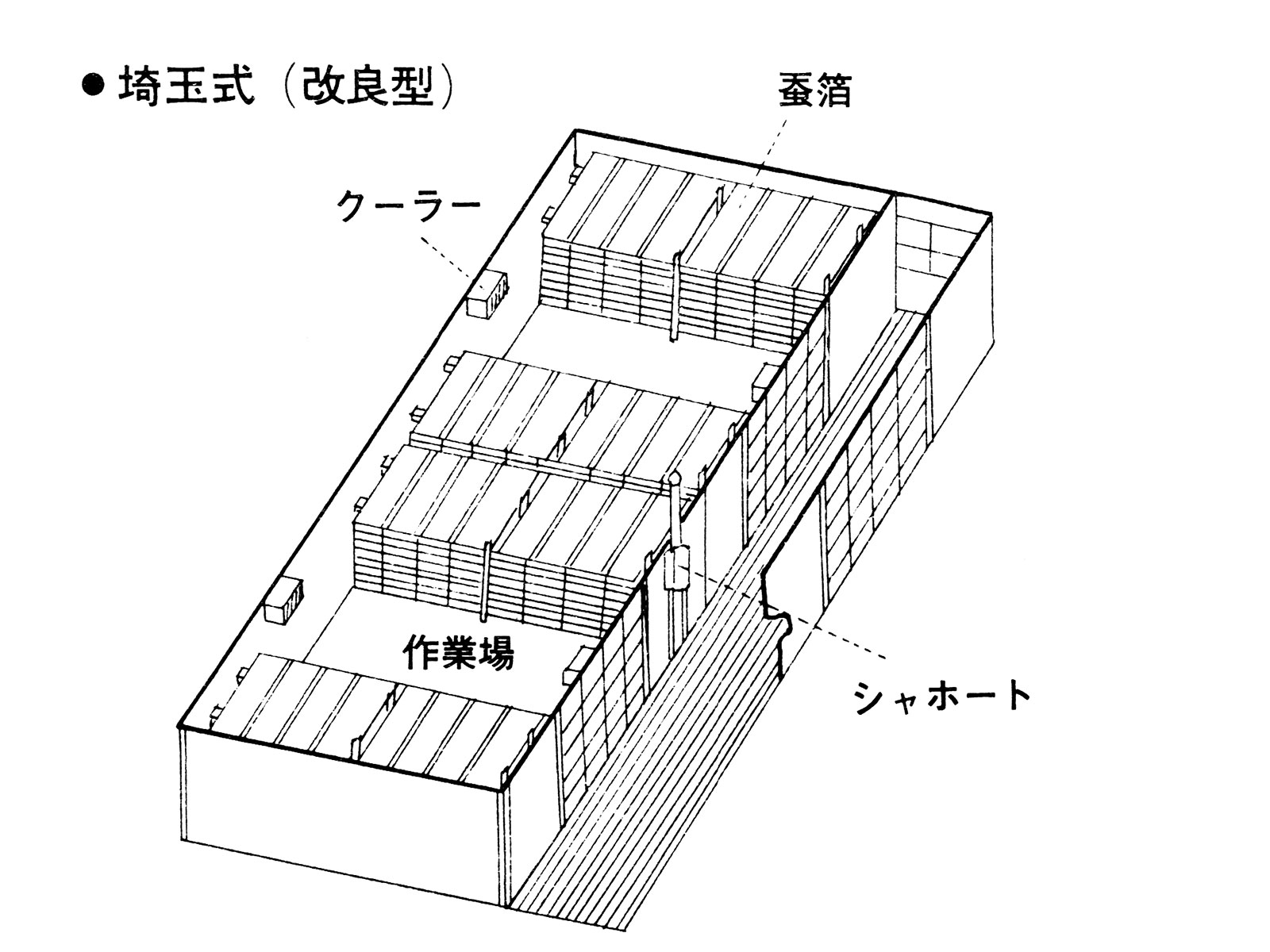

飼育室の様子は養蚕の教科書にある改良埼玉式の図に合致している。

金屋の稚蚕飼育所はベンチレータ1基に対して1部屋ごとにセパレートされた間取りで、部屋ごとに囲炉裏が切られていて火鉢で加温するように設計されていた。

だが火鉢を使う時代はおそらく長くは続かなかっただろう。ボイラーによるセントラルヒーティング時代になれば小部屋にしておく意味はなく、壁はなくなって大部屋方式に進化したのだろう。

南側に廊下があるのも教科書の図通り。外扉があり、配蚕日にはここから蚕を運び出した。

大部屋になったのならば廊下はなくてもよさそうだが、やはりこのあたりが埼玉式稚蚕飼育所の名残りといえる。現代のサッシュと違って外扉の気密が弱かったから、飼育室の温度や衛生度を確保するためにも廊下は意味があったのかもしれない。

南側に出てみたが雑木がひどく、建物の様子はよくわからない。

管理棟。

外階段がある。

2階は通いの作業者たちの着替えや休憩の場所だったと思うので、もしかすると出勤したらこの階段で2階へ上がり、そこで白衣に着替えて1階へ降りてくるという導線だったのかもしれない。

一応、管理棟1階にも玄関のようなものもある。

(2016年04月23日訪問)